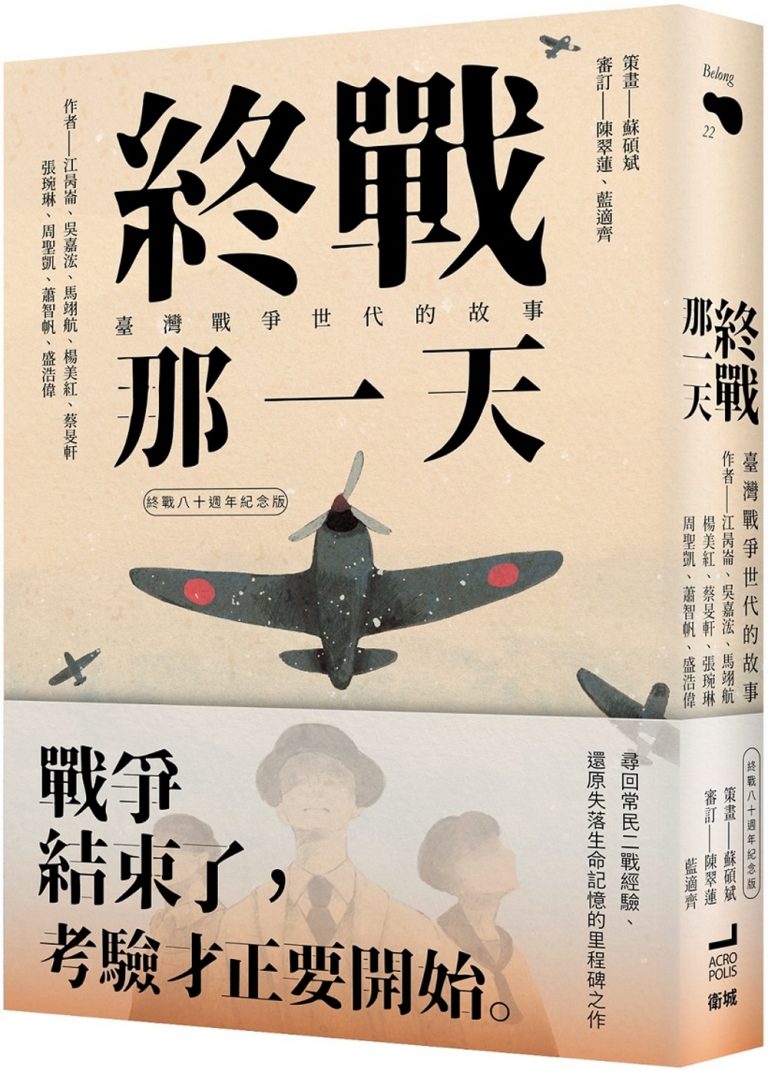

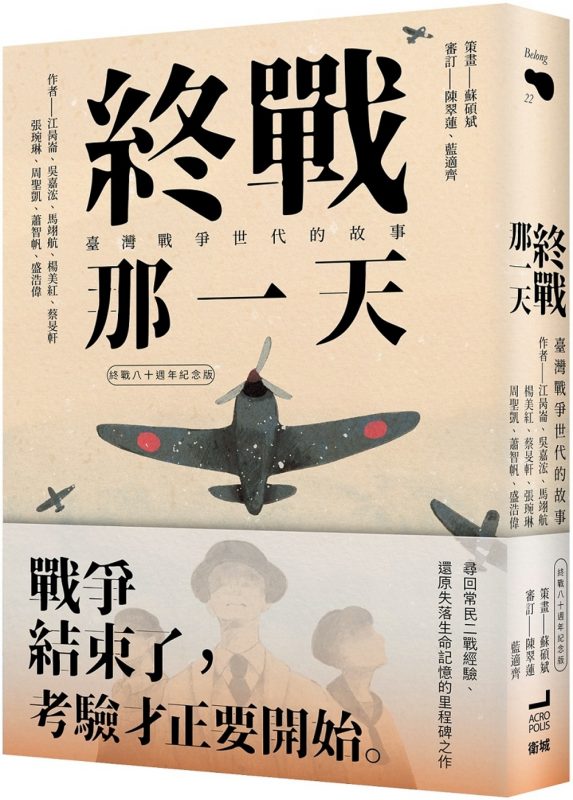

終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事【終戰八十週年紀念版】

內容簡介

戰爭結束了,考驗才正要開始。

國籍身分轉換的時刻,臺灣人心中有著怎樣的徬徨與想望?

結合真人實事與文學感性,貼近大時代下的動盪心靈,

以情感與力度兼具的文字,留住紛亂時局裡的堅毅身影。

尋回常民二戰經驗、還原失落生命記憶的里程碑之作

一九四五年八月十五日,昭和天皇宣讀《終戰詔書》的錄音,從帝國平民百姓家中的收音機流瀉而出,這是普通人首次聽見天皇的聲音,也是日本正式承認戰敗的重大時刻,史稱「玉音放送」。臺灣人作為帝國的殖民地子民,親臨了同樣的歷史瞬間。在此之前,他們經歷了什麼?他們如何看待這件事,並做出各自的選擇?

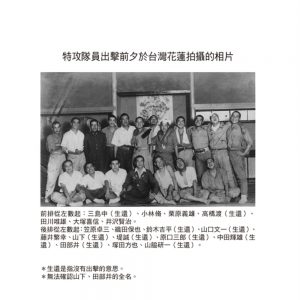

《終戰那一天》透過九則以真實人物與情節構成的故事,分別從前線、後方、外圍三個視角,訴說臺灣戰爭世代身處二戰陰影下的遭遇,描繪其獨特的生命情狀與艱難考驗。各篇都將帶我們回到天皇宣告無條件投降的當下時空,從渺小個人的角度刻劃戰爭導致的苦痛與離散、動盪世局下的掙扎與信念。

本書由臺灣文學的研究者與創作者合力寫成,融匯史料考察與非虛構寫作筆法,引領讀者走入日治時代末期,絕望與希望交織相生的生命處境。在二戰結束八十年後的今天,拾回逐漸隱沒於大眾視野之外的常民戰爭經驗。

※特別收錄新版序〈戰爭記憶在八年間回聲與擴音〉,回望梳理本書當年推出以後激起的共鳴與迴響

2018 Openbook好書獎

2018博客來年度選書

本書特色

◎特別收錄新版序〈戰爭記憶在八年間回聲與擴音〉,回望梳理本書當年推出以後激起的共鳴與迴響。

本書出版之後,不僅成為影集《聽海湧》的發想來源之一,也引發眾多讀者主動分享、探尋自身家族的戰爭經驗,非虛構敘事與創作、集體記憶不斷來回激盪,共同留下臺灣曾經歷的悲喜過往。此次紀念改版特別邀請本書策畫蘇碩斌老師撰寫新版序,描繪《終戰那一天》帶來的感動與影響,在時間賦予的縱深之下,突顯本書獨特的意義與價值。

◎本書企圖帶領讀者回到二戰烽火下的臺灣,重新認識這一段被刻意遺忘的歷史。

日本是第二次世界大戰主要參戰國之一,當時臺灣身為日本的殖民地,也隨之被動捲入戰火。尤其是一九四一年日本襲擊美國珍珠港引爆太平洋戰爭後,戰事的擴大、戰線的延長,使殖民地的臺灣青年開始成為母國政府積極動員上戰場的對象,臺灣本島也淪為美軍空襲的目標。但這段歷史隨著日本戰敗投降、臺灣人又恢復中國人的身分而被刻意遺忘。因為二戰後統治臺灣的,是與日本血戰八年的中國,對於臺灣的新統治者而言,抗戰史觀是其子民認識二戰歷史的唯一角度與框架,臺灣人真正的戰時生命經驗反而遭到壓抑與抹滅。官方的立場,也長期貫徹在歷史教育上,導致臺灣青壯年一代,往往茫然不知臺灣的土地、人民曾與這場世界大戰近身肉搏。本書的主要目的,就是希望讓這群讀者有機會接觸、瞭解這段過去學校沒教的歷史。

◎本書的規畫,是意圖透過不同階級、身分、背景、性別的真實人物故事,較為全面地呈現戰時臺灣人的身心狀態。

本書是集體創作的非虛構作品,分成前線、後方、外圍三個部分,共九篇文章,由臺大臺文所的蘇碩斌老師帶領九位臺灣文學的年輕研究者執筆寫成。這個寫作計畫一開始就設定要從個人生命史的角度切入,以渺小個體的感受與經驗,來呈現殘酷戰爭下「人」的具體處境。這樣的書寫策略,也是希望可以讓活在承平時代的當代臺灣讀者,比較容易感同身受,並進一步瞭解「皇民化世代」臺灣人的情感與邏輯。另外要強調的是,書中每一篇出現的人物,都是真實人物,情節也都是根據歷史事實。作者群是以史料為基礎,並適度融入有助於展現戰時氣氛和情景的文學文本,盡量用平易近人的敘事筆法,引領讀者進入筆下人物的生存世界。

◎在處理戰爭對個人的影響這一方面,本書也希望可以透過出場的各式人物,展示其中的複雜面相。

書中不會只著力於描述一些想當然耳的情緒,例如痛苦、悲傷、害怕,而是盡量挖掘一些出乎今人意料之外的時人反應,例如興奮、期待、渴望。因為唯有把這些真實存在過的情緒都呈現出來,才能讓讀者更貼近那個時代的氣氛、更理解那個時代臺灣人的心情,像是為何有這麼多臺灣年輕人熱烈響應殖民母國的徵召?為何女性對於上戰場當看護婦感到光榮,男醫生卻對到戰場服務避之唯恐不及?

名人推薦

新版序

蘇碩斌(臺灣大學臺灣文學研究所教授)

誠摯推薦

李筱涵(學者、作家)

孫介珩(影集《聽海湧》導演)

黃崇凱(小說家)

楊双子(小說家)

楊佳嫻(作家)

賴香吟(作家)

審訂

陳翠蓮(臺灣大學歷史學系教授)

藍適齊(政治大學歷史學系副教授)

好評推薦

「戰爭終究是殘酷的。台灣,其實就是跟著日本屬於戰敗的那一方,所有苦難的遭遇都嚐盡了,卻無法細說分明。日治時期曾經有過美好,但晚期軍國主義所帶來的紛亂與苦難,我們至今爬梳得仍然不夠。《終戰那一天》這本書,正是朝著這個方向努力。……全書的一致性超乎期待,免去了集體創作常見的整合缺失,匯聚了人物肖像畫、歷史知識與文學技巧等要素,生動感人且富思辨性。」——「2018 Openbook好書獎」評審推薦語

「戰爭席捲的陰影,從來就不是子彈落下,投降或戰勝一瞬間的事。從戰場到地方的時差,到每個人自我生命歷程的時差,戰火,無處不在。《終戰那一天》揭露的故事,便是那些在二戰中無法跨越戰爭時差的人們。……如果文學創作不應停留在巧言令色,這本書的非虛構寫作讓我們看到一種承擔歷史責任的可能性。透過敘述他人的故事,重新拼湊、尋回台灣歷史裡本來就存在的那些聲音。」——李筱涵(學者、作家)

作者簡介

依篇章順序排列:

蘇碩斌

戶籍在臺北,出身於臺南,原修讀社會學,現任教文學所。研究都巿、觀光、媒介,日常以三餐、甜點及咖啡為主節奏而往復前行,一直在探索文學如何介入社會,以及期待後現代的人類解放。

江昺崙

薑餅人,臺灣文學碩士,臺中人。曾擔任彰化縣溪州鄉公所秘書、於國立臺灣文學館服務,現定居於臺南,曾合著《永遠的農業人》、《史明口述史》、《文協一百點》等書。

吳嘉浤

臺大臺文所博士候選人、美國德州大學奧斯汀分校訪問學者,臺大中文學士,曾任職桃園市產業總工會、雲林縣產業總工會、新北市永和社區大學,博士論文主題為「日治時期臺灣文學的『支那』認識與中國性研究」,比起歷史更相信社群的溫度,比起理論更相信文學的力量。

馬翊航

池上長大的卑南族人,父親來自Kasavakan部落。臺大臺文所博士,現任教於東華大學華文文學系,著有詩集《細軟》、散文集《山地話/珊蒂化》、《假城鎮》、《彈幕》,期許文學是伴隨貼心、細心、野心的工作。

楊美紅

臺南人,在臺南唸書、工作、曾經養狗現在養貓。曾任媒體記者、編輯,善於聆聽故事。期待每日能好好思考與閱讀,隨意遊走文學與歷史的縫隙中。

蔡旻軒

曾是師培生,認為並相信文學是實踐。

曾任臺灣文學學會創會執行秘書、高中生人文社會資優班文學經典閱讀講師,也曾經任職於建設公司企劃室。合著有《終戰那一天》、《穿越時光見到你:36場歷史縫隙的世代對話》,參與並完成《吳三連獎文學家的故事》作家專訪部分。

張琬琳

始終相信文學可以為臺灣社會多帶來一些純粹而理想的實踐力量,因此在博士班漫長的歲月裡,顯得有些不務正業,花了很長時間走進田野與山村,深蹲於海岸聚落與歷史文化保存的現場。也曾獲得歐盟教育部與德國學術交流獎學金,兩度赴歐,從音樂、媒介、國際視野與文化實踐的視角,思考文學如何深耕臺灣土地,以行動推動知識的社會實踐。這是一條漫長的路,未來仍會持續摸索、也仍在前行。

周聖凱

桃園市空服員職業工會秘書長,2019年長榮空服員罷工小組召集人、2025年成功推動全國籍航空開放女性空服員穿褲裝。曾獲林榮三文學獎、聯合文學小說新人獎等。《百年不退流行的臺北文青案內帖》、《終戰那一天》共同作者之一。和蔣闊宇合編《我現在沒有時間了:反勞基法修惡詩選》。

蕭智帆

一1988年生的嘉義人,中興臺文所碩士、臺大臺文所博士候選人,博士論文透過攝影與播映媒介的轉變討論戰後臺灣紀錄片美學的流變。吾愛文學,大疫過後更熱愛山行,逃避世界的方法是獨自背著帳篷上山物理性與世隔絕。生命因貪戀風景而得以嫁接蔓延。

盛浩偉

1988年生,臺大日文系、臺大臺文所碩士畢業。著作有《名為我之物》,合著有《華麗島軼聞:鍵》、《終戰那一天》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》等,主編有《一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事》。曾獲臺積電青年學生文學獎、時報文學獎、金鼎獎等。

目錄

新版序:戰爭記憶在八年間回聲與擴音/蘇碩斌

序論:戰爭的故事,不應隔斷於臺灣/蘇碩斌

第一部 前線

第一章 誰是皇軍:志願兵的故事/江昺崙

第二章 大風起兮應遠行:臺灣少年工的故事/吳嘉浤

第三章 堇花,紅十字與南十字星:醫療者的故事/馬翊航

第二部 後方

第四章 消息的第一線:記者的故事/楊美紅

第五章 知識不能避難:師範生的故事/蔡旻軒

第六章 理想在何方:音樂家的故事/張琬琳

第三部 外圍

第七章 持續進行的戰爭:政治夢想者的故事/周聖凱

第八章 沒有戰爭的戰爭:在臺日本人的故事/蕭智帆

第九章 遺落他鄉的記憶:海外臺灣人的故事/盛浩偉

「歷史 那一天」讀書會與《終戰那一天》的書寫/國立臺灣歷史博物館

作者簡介

ISBN:9786267645819

叢書系列:衛城出版

規格:平裝 / 344頁 / 14.8 x 21 x 2.3 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

出版地:台灣