臺灣史論集二:海行兮的年代

內容簡介

這是《臺灣史論集》的第二冊,以「海行兮的年代」為題,時間上以日本殖民統治中後期為研究對象,人群則以「戰爭期世代」為焦點。收有十二篇論文,以及三篇附錄,作為「戰後續篇」的引子。

在近代社會,一個世代的形成,最關緊要的是教育,以及集體經驗。生於一九二〇至一九三〇年的臺灣人,在戰爭結束時約十五到二十五歲之間,他們在青少年時代度過日本殖民統治的最後八年,也就是戰爭動員的八年。在戰後臺灣,他們又度過集體「失語」與被迫緘默的歲月。了解這個世代將有助於我們掌握戰前戰後臺灣的歷史。

「日本教育」沒有臺灣歷史,但有優質的實學、鄉土,以及道德教育,對戰爭期世代的綜合性影響,一直延續到戰後,以幽微的方式對臺灣社會起作用。但願本書的研究讓隱蔽的逐漸為人看見。

作者簡介

周婉窈

嘉義大林人。國立臺灣大學歷史學系學士、碩士,美國耶魯大學歷史學博士。曾任職於中央研究院臺灣史研究所,後任教於國立臺灣大學歷史學系,現為該校名譽教授。專治臺灣史,著有《臺灣史論集二:山、海、平原的歷史》、《日據時代的臺灣議會設置請願運動》、《臺灣歷史圖說》、《海行兮的年代:日本殖民統治末期臺灣史論集》、《海洋與殖民地臺灣論集》、《少年臺灣史》等。譯有《史家的技藝》,主編《臺籍日本兵座談會記錄并相關資料》、《古典日文解讀法》。史學論著之外,另著有散文集《面向過去而生》,以及人物傳記《臺灣史開拓者王世慶先生的人生之路》等。亦曾於網路發表〈曾待定義的我的三十一歲、尚待定義的臺灣〉等長文,以及為數不少的時事相關文章。

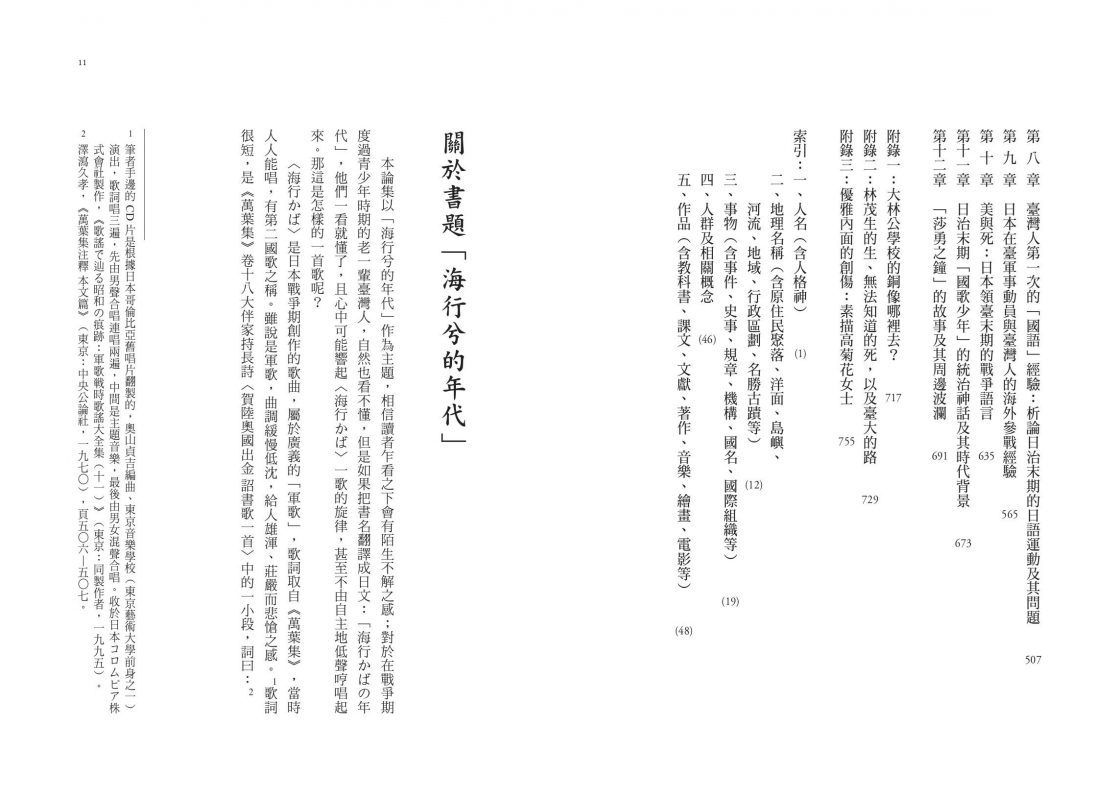

目錄

序

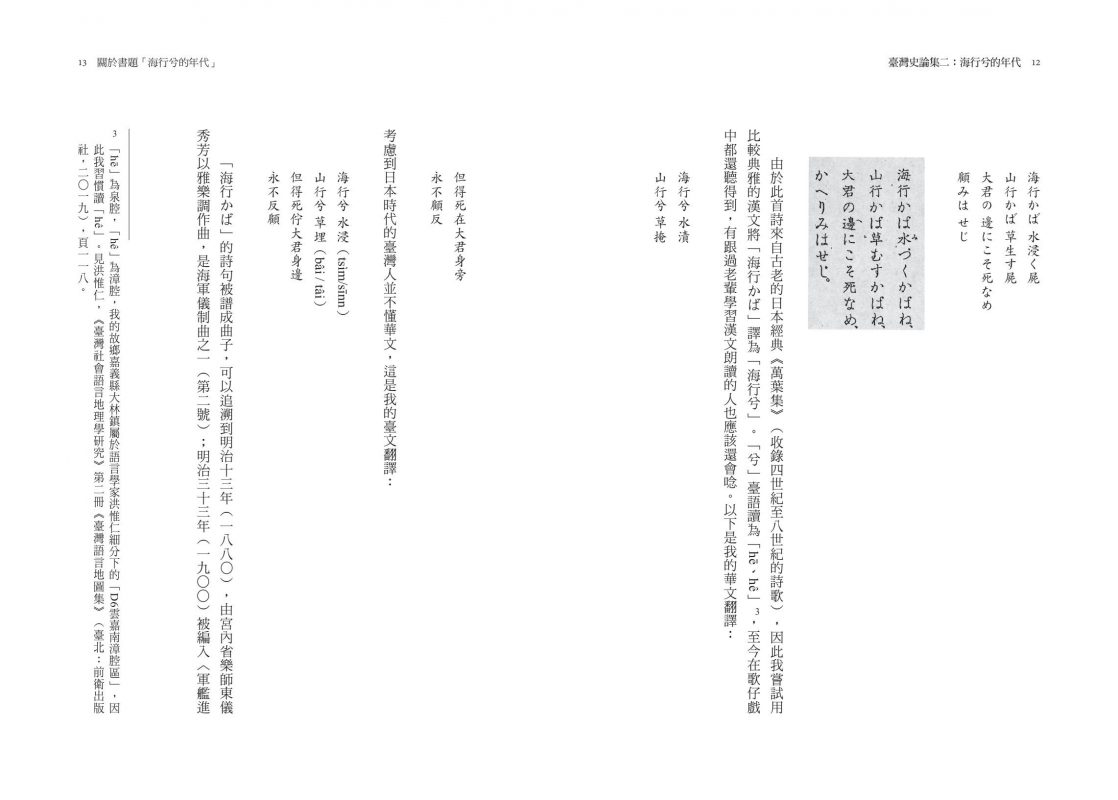

關於書題「海行兮的年代」

總論:「世代」概念與日本殖民統治時期臺灣史的研究

第 一 章 臺灣公學校制度、教科與教科書總說

第 二 章 寫實與規範之間:公學校用國語讀本插畫中的臺灣人形象

第 三 章 實學教育、鄉土愛與國家認同:日治時期臺灣公學校第三期「國語」教科書的分析

第 四 章 失落的道德世界:日本殖民統治時期臺灣公學校修身教育之研究

第 五 章 殖民地臺灣初等教育修身書中的母國典範

第 六 章 歷史的統合與建構:日本帝國圈內臺灣、朝鮮和滿洲的「國史」教育

第 七 章 從比較的觀點看臺灣與韓國的皇民化運動(一九三七—一九四五)

第 八 章 臺灣人第一次的「國語」經驗:析論日治末期的日語運動及其問題

第 九 章 日本在臺軍事動員與臺灣人的海外參戰經驗

第 十 章 美與死:日本領臺末期的戰爭語言

第十一章 日治末期「國歌少年」的統治神話及其時代背景

第十二章 「莎勇之鐘」的故事及其周邊波瀾

附錄一:大林公學校的銅像哪裡去?

附錄二:林茂生的生、無法知道的死,以及臺大的路

附錄三:優雅內面的創傷:素描高菊花女士

索引:

一、人名(含人格神)

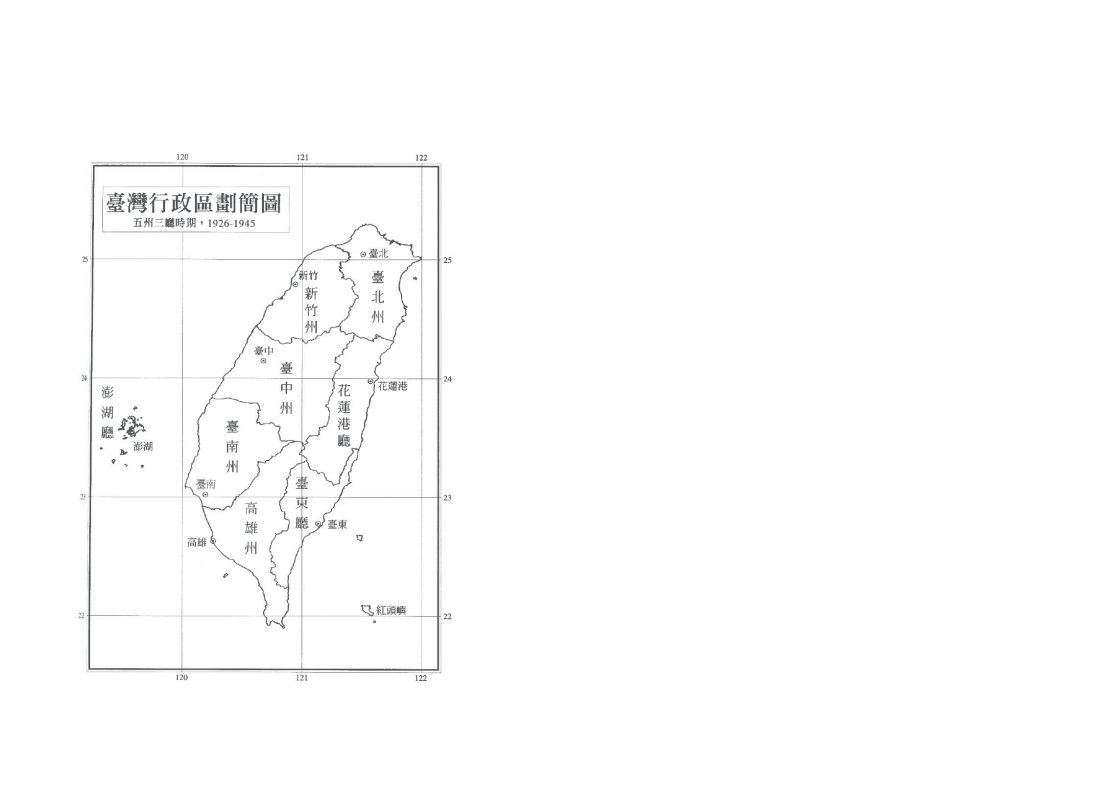

二、地理名稱(含原住民聚落、洋面、島嶼、河流、地域、行政區劃、名勝古蹟等)

三、事物(含事件、史事、規章、機構、國名、國際組織等)

四、人群及相關概念

五、作品(含教科書、課文、文獻、著作、音樂、繪畫、電影等)

ISBN:9789570878233

出版社:聯經

規格:精裝 / 848頁 / 21 x 14.8 x 5.2 cm / 普通級 / 黑白印刷 / 初版

出版地:台灣

相關商品

其他商品