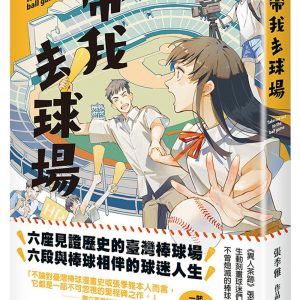

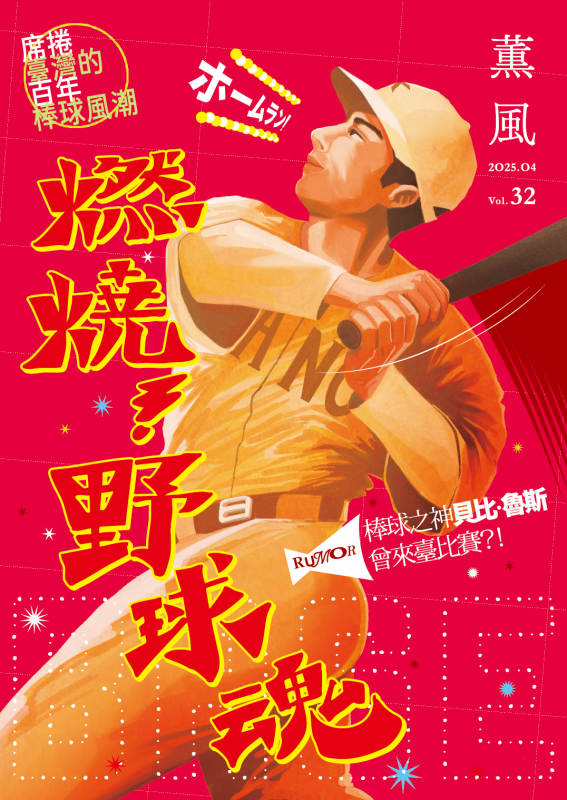

薰風第32期 燃燒!野球魂 席捲臺灣的百年棒球風潮

關於本集

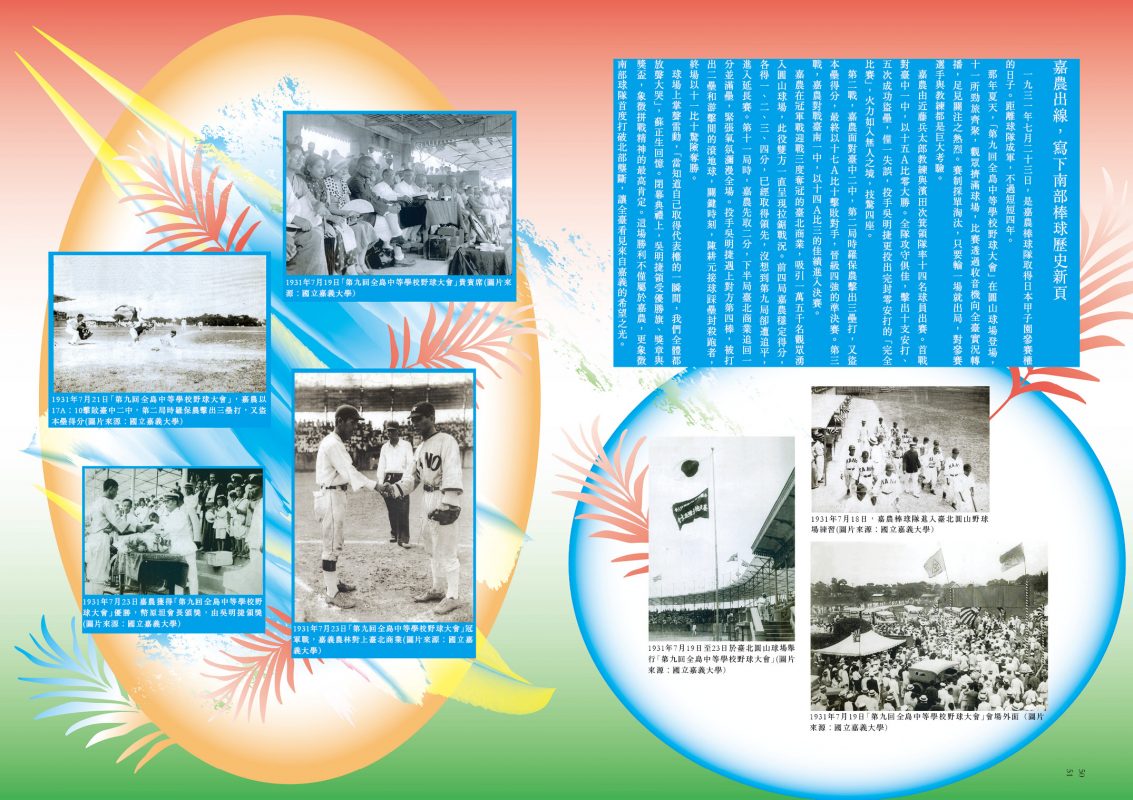

臺灣人對棒球的熱愛,源於一連串深植人心的歷史時刻。一九二五年,能高團遠征日本,展現本土球員的決心與實力;一九二九年,場上唯一由臺灣人組成的高雄第一公學校隊,勇奪全島少年野球大會優勝;一九三一年,嘉義農林更於甲子園奪下亞軍,震驚日本球壇。這些關鍵時刻點燃了島民對棒球的熱情,也奠定了棒球作為臺灣「國球」的地位。即便曾一度沉寂,近年隨著嘉農故事再度掀起風潮,與十二強棒球賽奪冠的全民熱血,我們明白那段「野球」的歲月從未真正遠去。

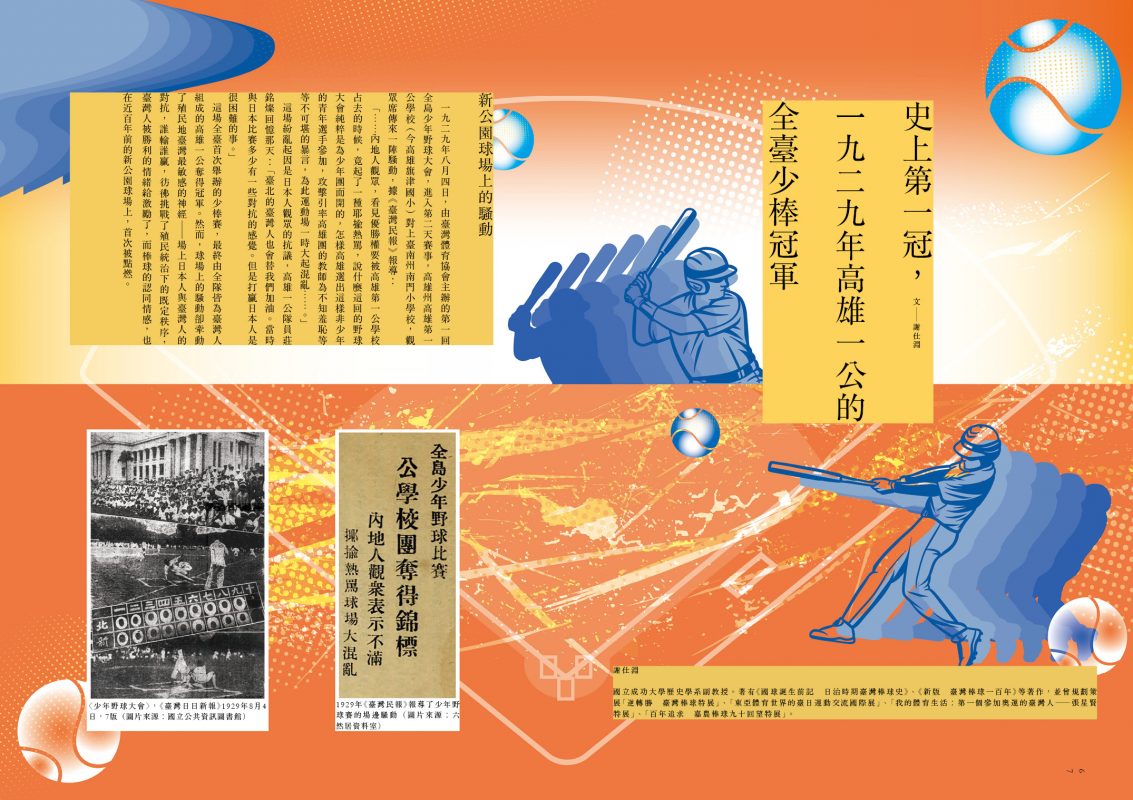

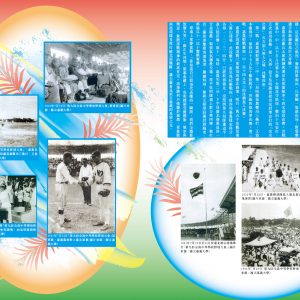

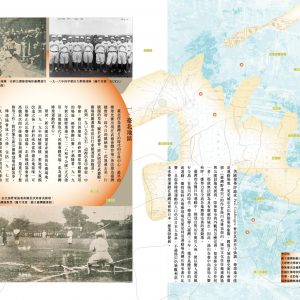

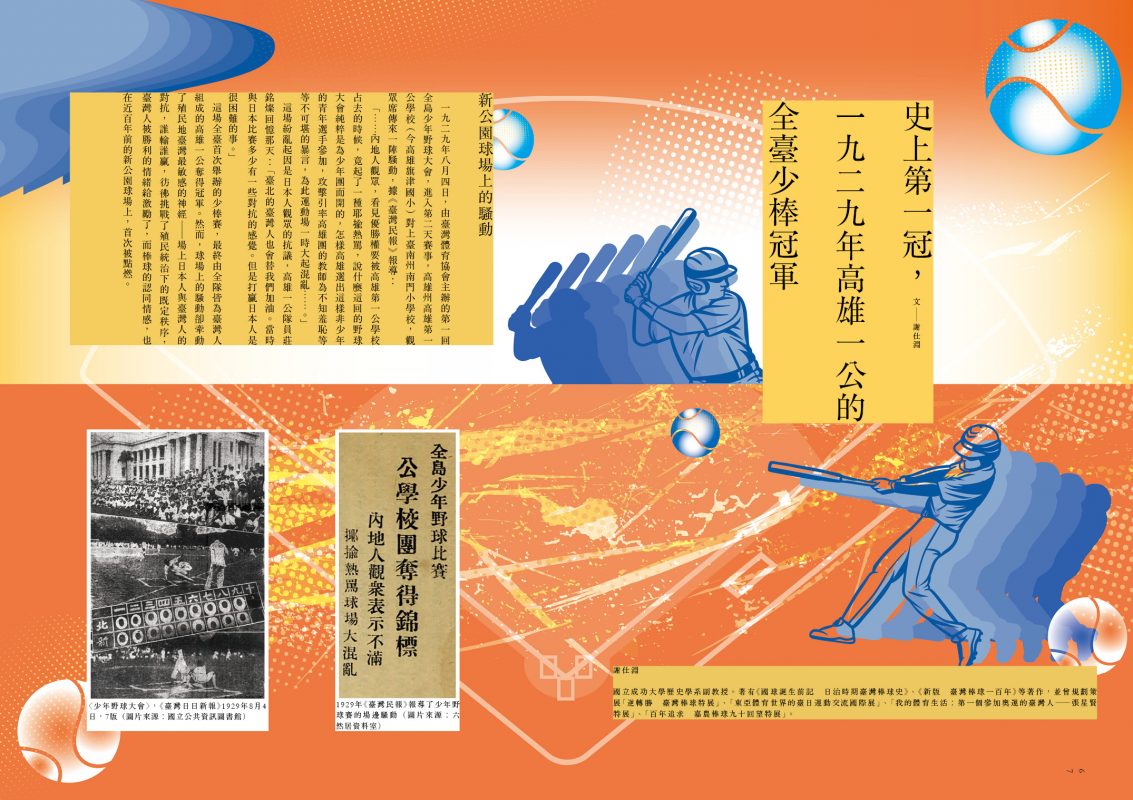

這些歷史性的勝利,不只屬於場上的選手,更屬於場邊熱血沸騰的觀眾。隨著賽事日益受到矚目,臺灣逐步形成了以棒球為核心的集體情感與認同。日治時期的棒球場不僅是競技的舞臺,更是共同體想像的載體,比賽的勝利,經常是凝聚共同體的重要力量。如首屆全島少年野球大會中,高雄一公的奪冠,激發了島民「臺灣也可以是賽場王者」的自信。此後,代表臺灣前往甲子園並締造佳績的嘉農棒球隊,更成為島民寄託認同的象徵,並捲起臺灣史上第一波棒球熱潮。

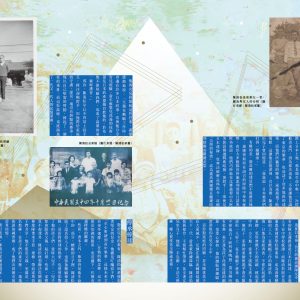

與此同時,棒球迷文化也在日治時期逐漸形成。他們不僅擴散了棒球認同的社會基礎,也豐富了棒球文化的樣貌。透過廣播與棒球場的同步參與,讓更多球迷共時或臨場地參與了刺激的球賽;而棒球雜誌的出現,讓球迷的興趣不再侷限於比賽勝負,而能延伸到不同面向的棒球議題,培養更深入的理解與關注。另外,周邊商品的流通,也顯示出棒球已滲入日常生活場域,展現了球迷的多樣性需求,與棒球文化的社群特質。

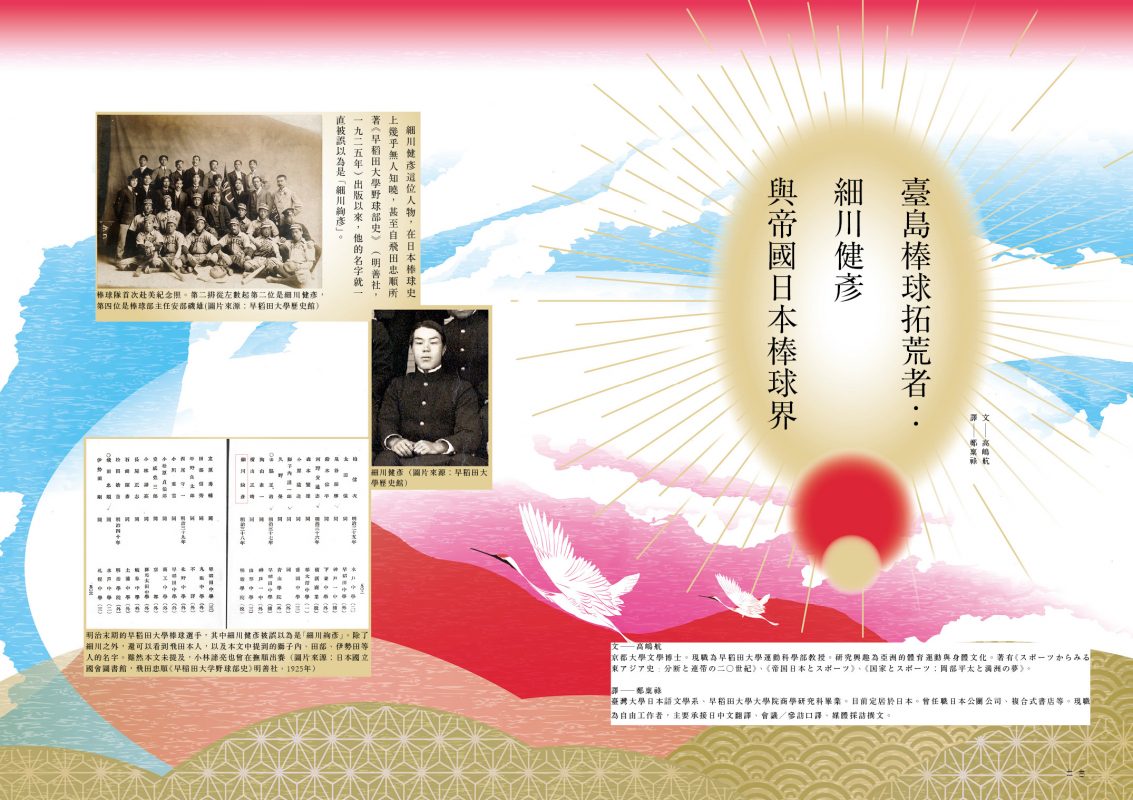

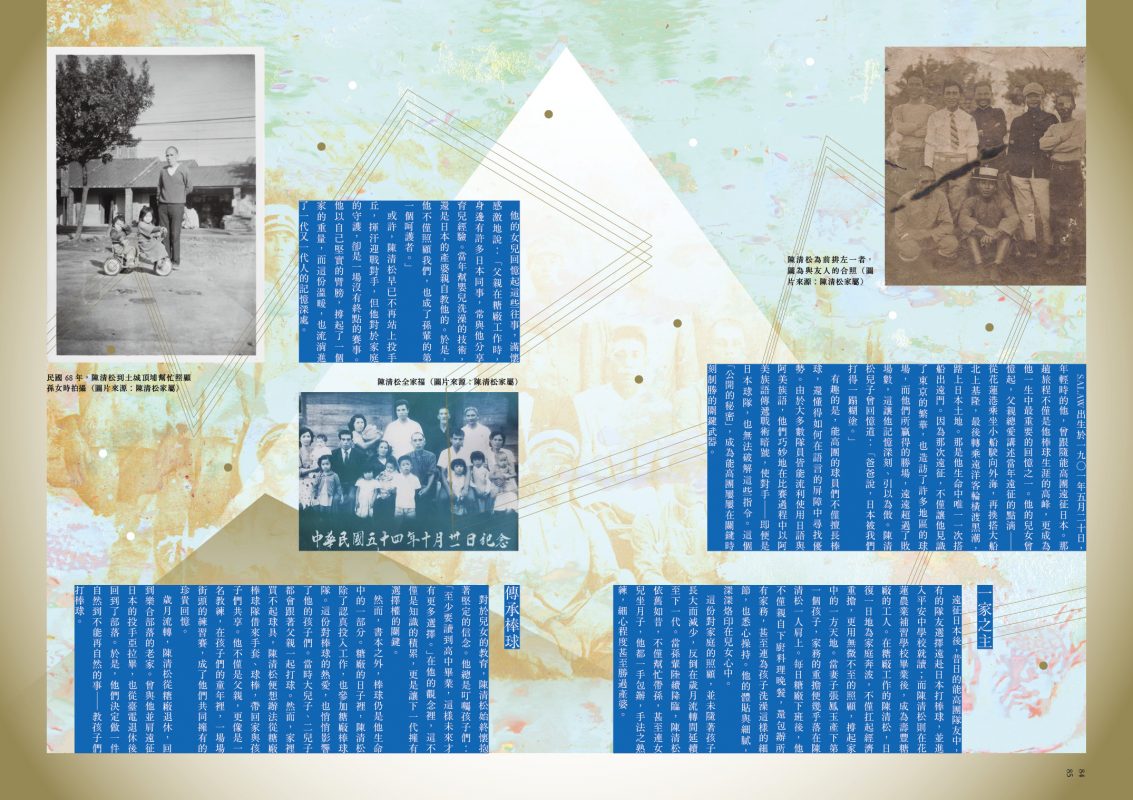

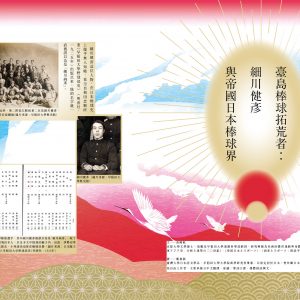

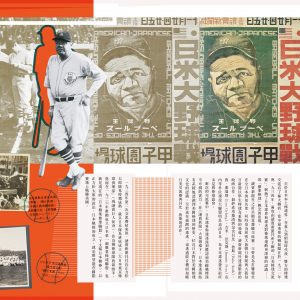

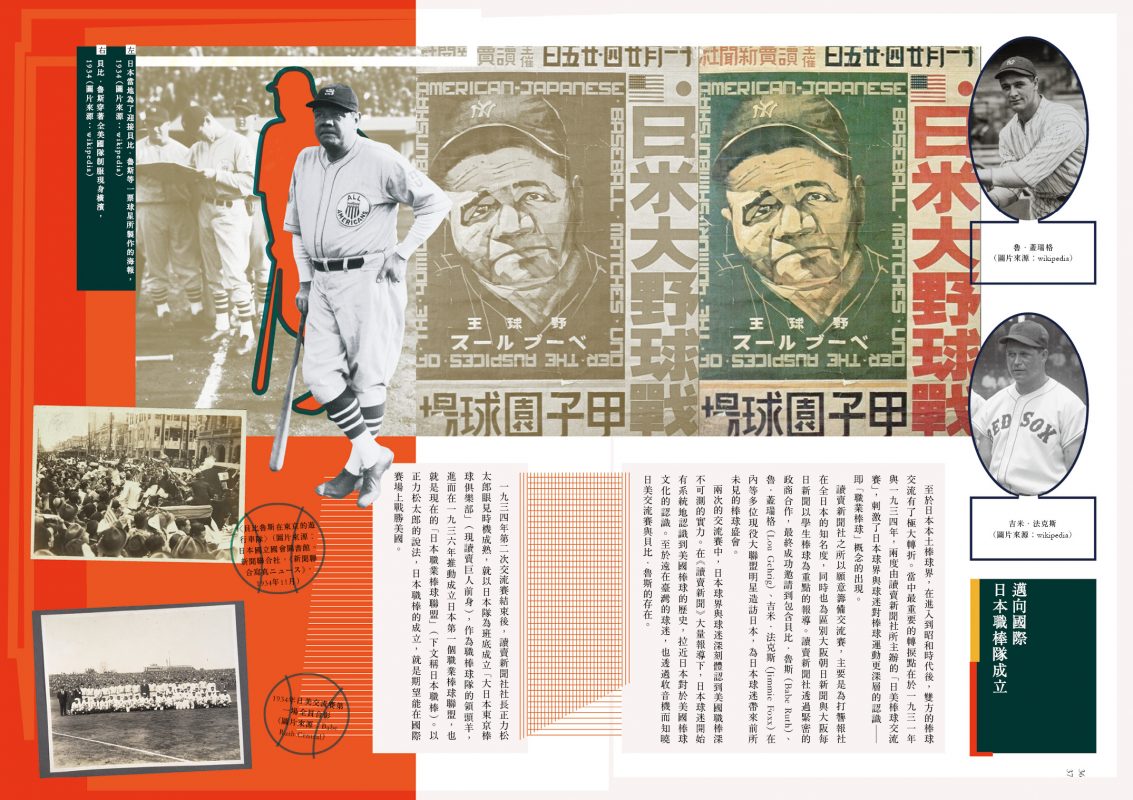

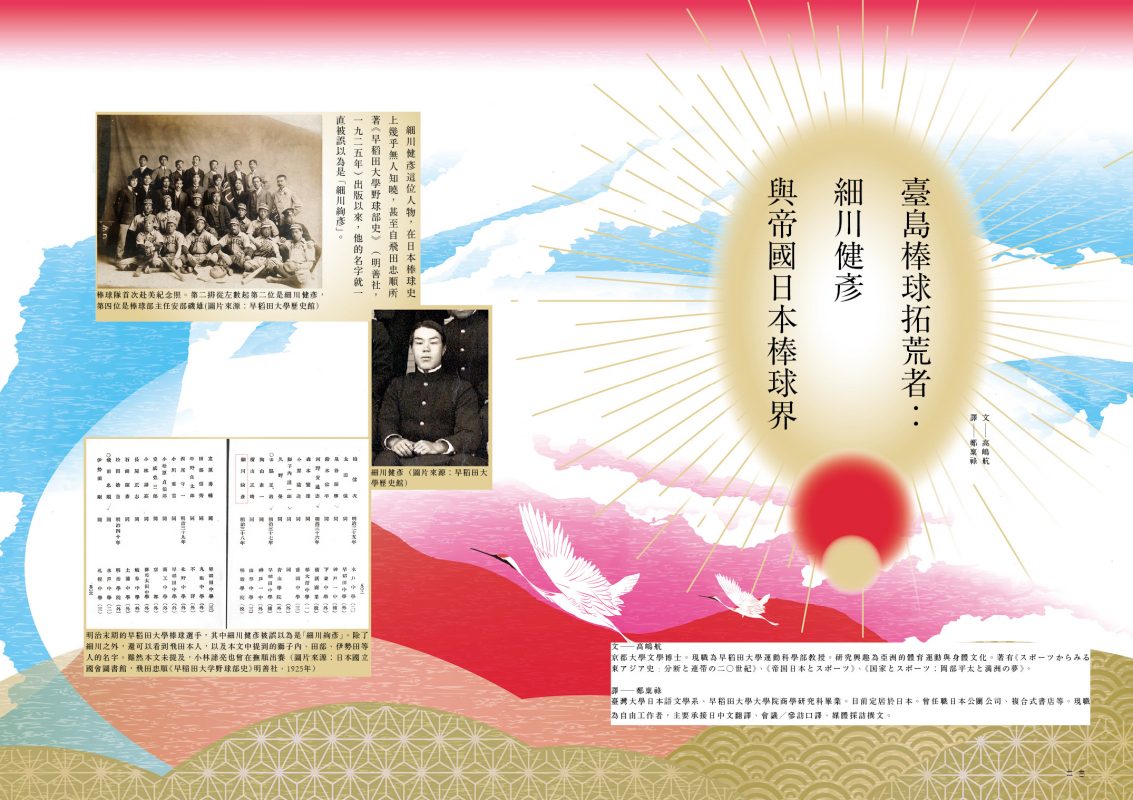

更仔細地觀察,日治時期的臺灣棒球網絡,也早已超越島內格局,如細川健彥故事所示,此間涵括了臺灣、日本、美國與滿州等地。活躍於這片舞臺上的人群,除了在臺灣棒球場上發揮或培養而出的日本野球人,也有來自美國的大聯盟好手,其高人一等的球技界定了棒球世界裡,臺灣、日本與美國的階序關係。此外,也有不少臺灣棒球選手遠赴日本留學,或在甲子園、六大學與職棒場上發光發熱,彰顯了棒球在日治時期提供了社會流動的機會。

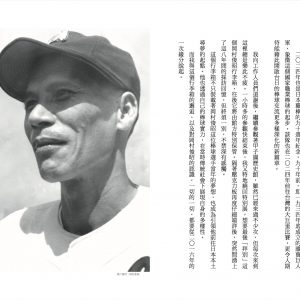

然而,並非所有曾經閃耀於球場的身影都被歷史記住。本期最後想談論的,關於追尋那些被遺忘之事——長時間隱身於時間之流的嘉農與能高,讓我們看見了一代棒球人的沉默。本期特別溯源岡村俊昭、SALAW與東和一等三人的生命軌跡,看見優秀球技帶來的曾經榮光,與那個棒球可以成為人生資本的年代。

追尋,是填補歷史空缺的必要,也是用記憶代替遺忘的正義行動。從認同的共同體、跨域的棒球網絡與多元的棒球迷文化,直至那些被遺忘的、個人與歷史的榮光時刻,本期希望帶領讀者,透過不同視角看見百年追求的棒球熱情。

過去與現在從未斷裂,唯有記憶歷史,才能加深認同的深度——認識臺灣棒球,必須從日治時期開始。

目錄

2 關於本集(客座主編 謝仕淵)

專欄

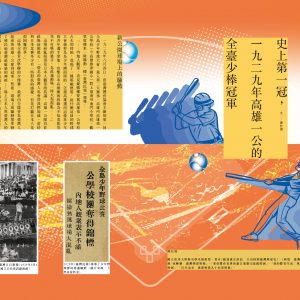

6 史上第一冠,一九二九年高雄一公的全臺少棒冠軍(謝仕淵)

14 大下弘,鮮為人知的「臺灣之子」一生(野島剛)

特集

24 戰國群雄與都市對抗:社會人野球風雲錄(朱宥任)

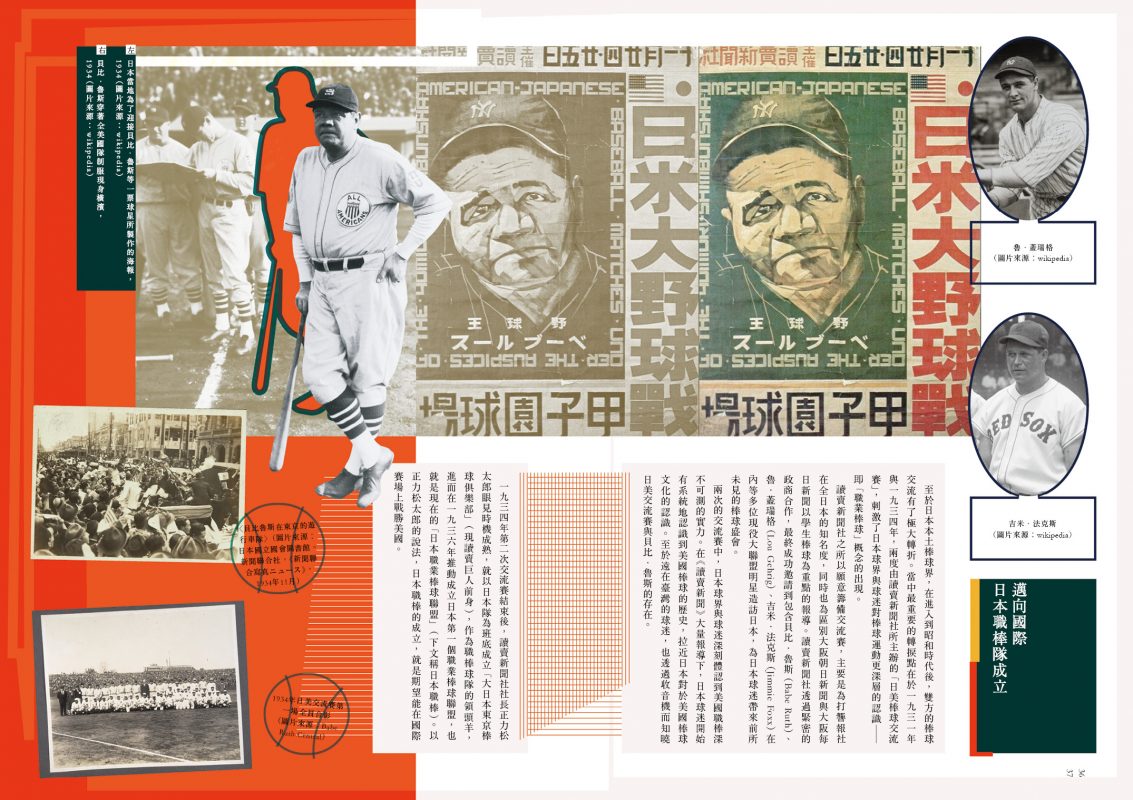

32 來自太平洋彼岸的對手(劉建偉)

40 臺島棒球拓荒者:細川健彥與帝國日本棒球界(高嶋航)

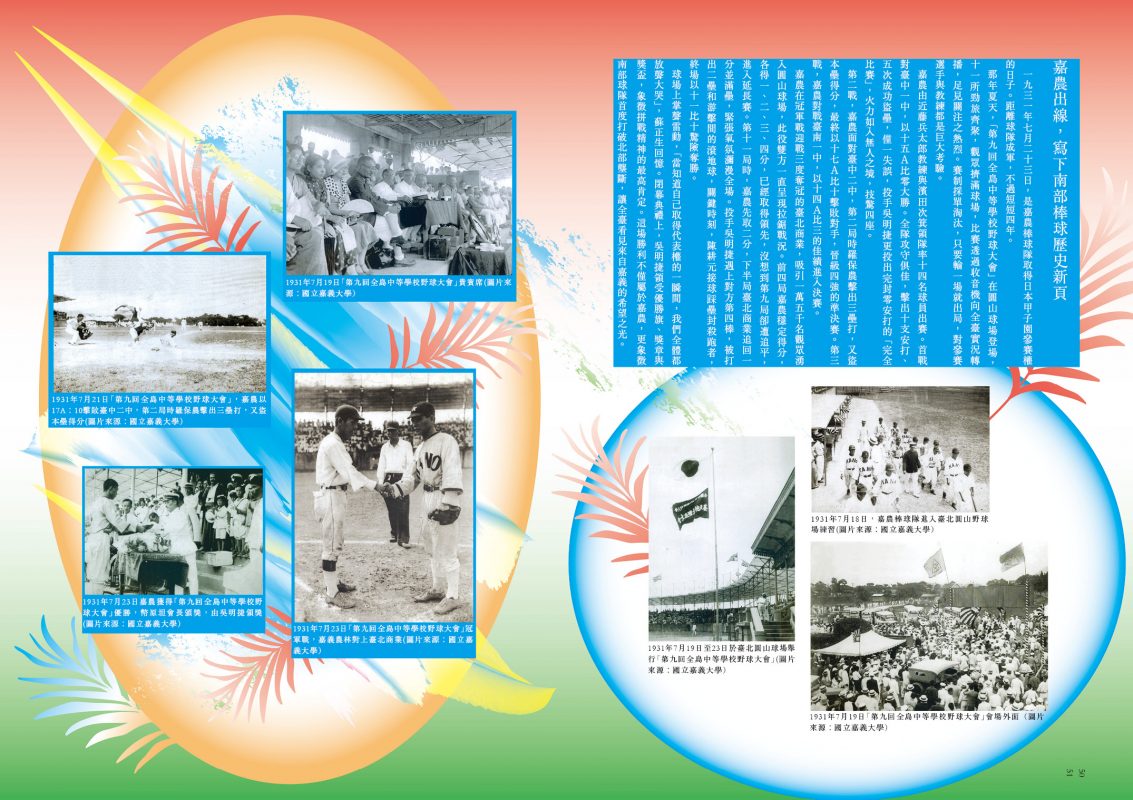

48 重播一場傳奇:一九三一嘉農的夏天(林玫君)

56 球都雙雄:日治後期嘉農與嘉中的棒球對抗(林丁國)

64 翻轉命運:嘉農的旅日球員們(林欣楷)

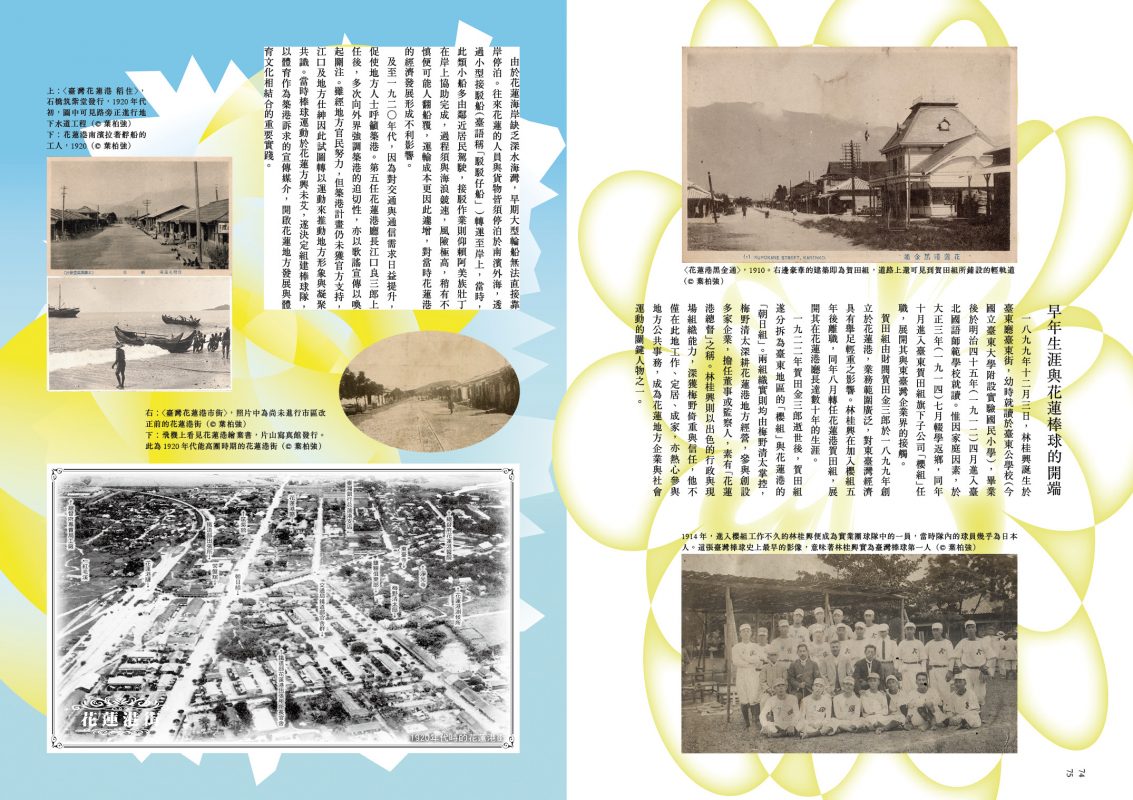

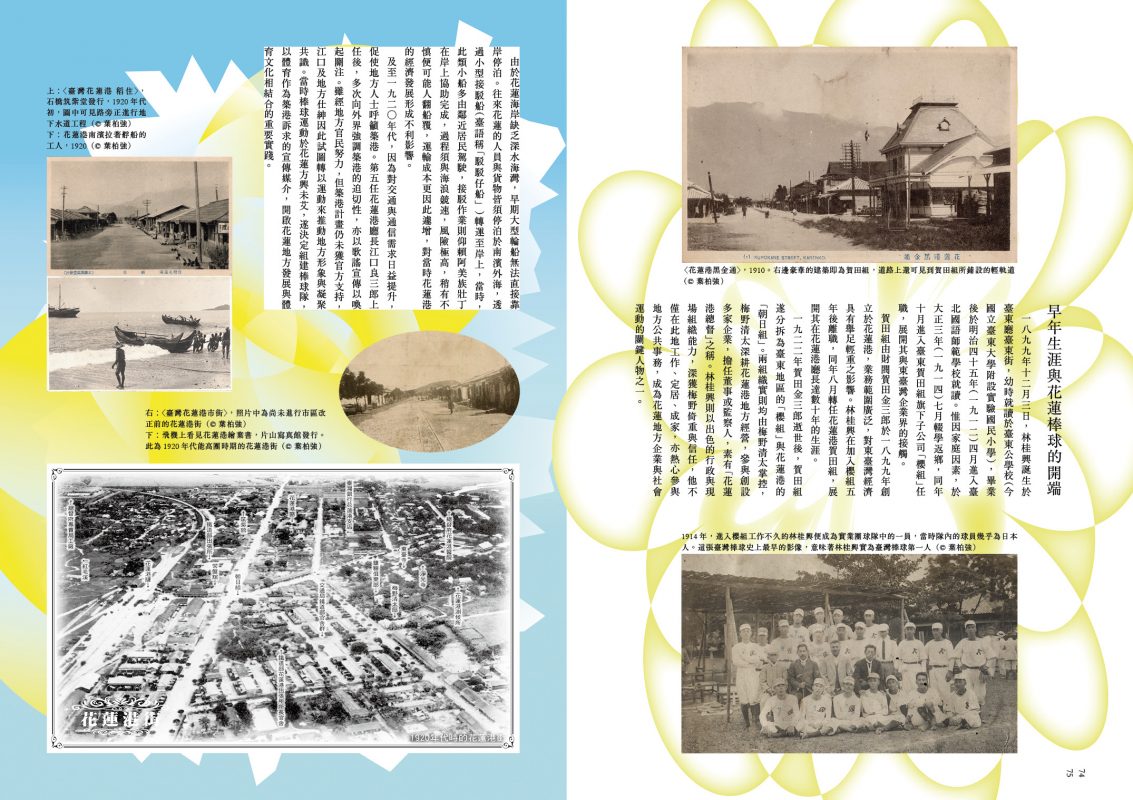

72 東臺灣棒球運動的推手——林桂興(葉柏強)

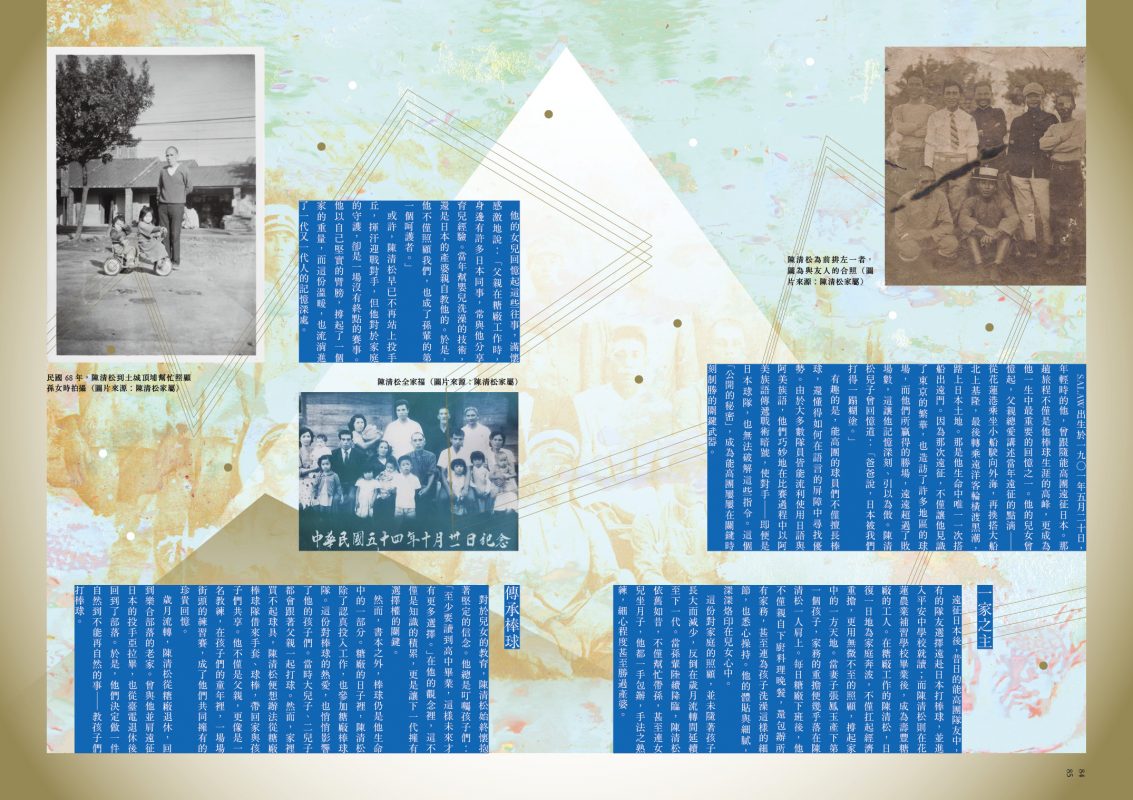

80 在樂合部落追尋能高團的SALAW(周思齊)

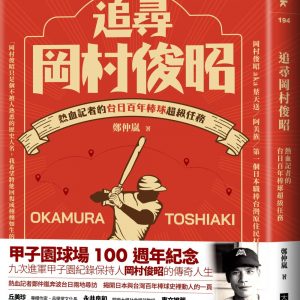

88 被遺忘的名字,被記住的歷史:記我如何找到岡村俊昭(鄭仲嵐)

94 嘉農再現身,是ラワイ還是東和一(蔡軒誠)

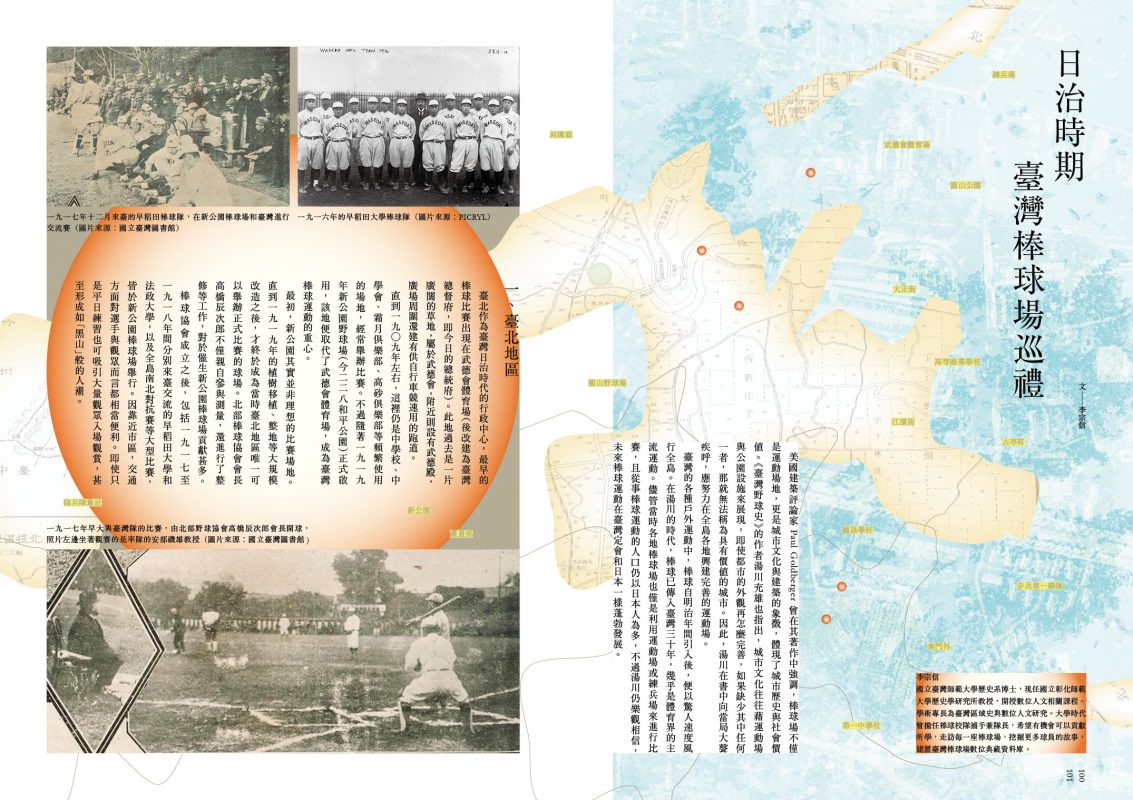

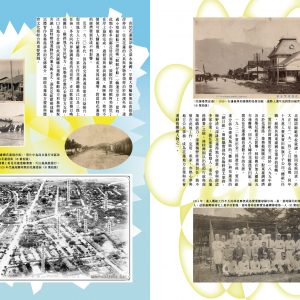

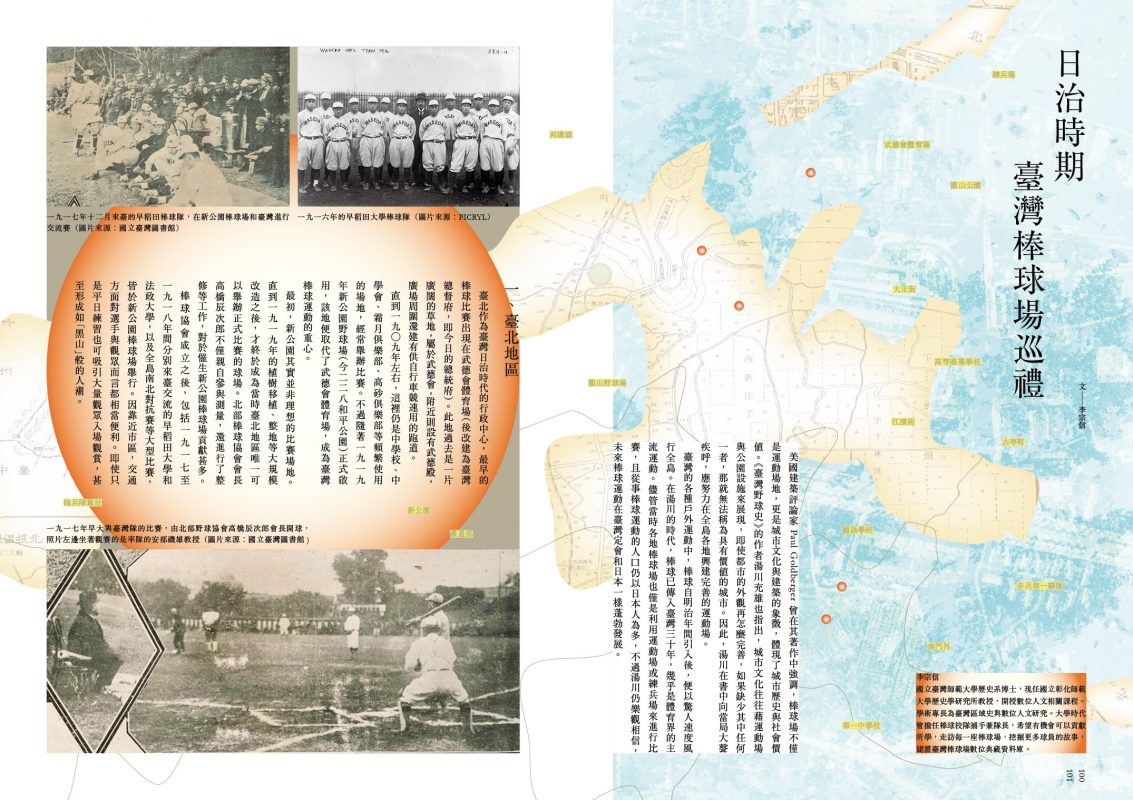

100 日治時期臺灣棒球場巡禮(李宗信)

文藝

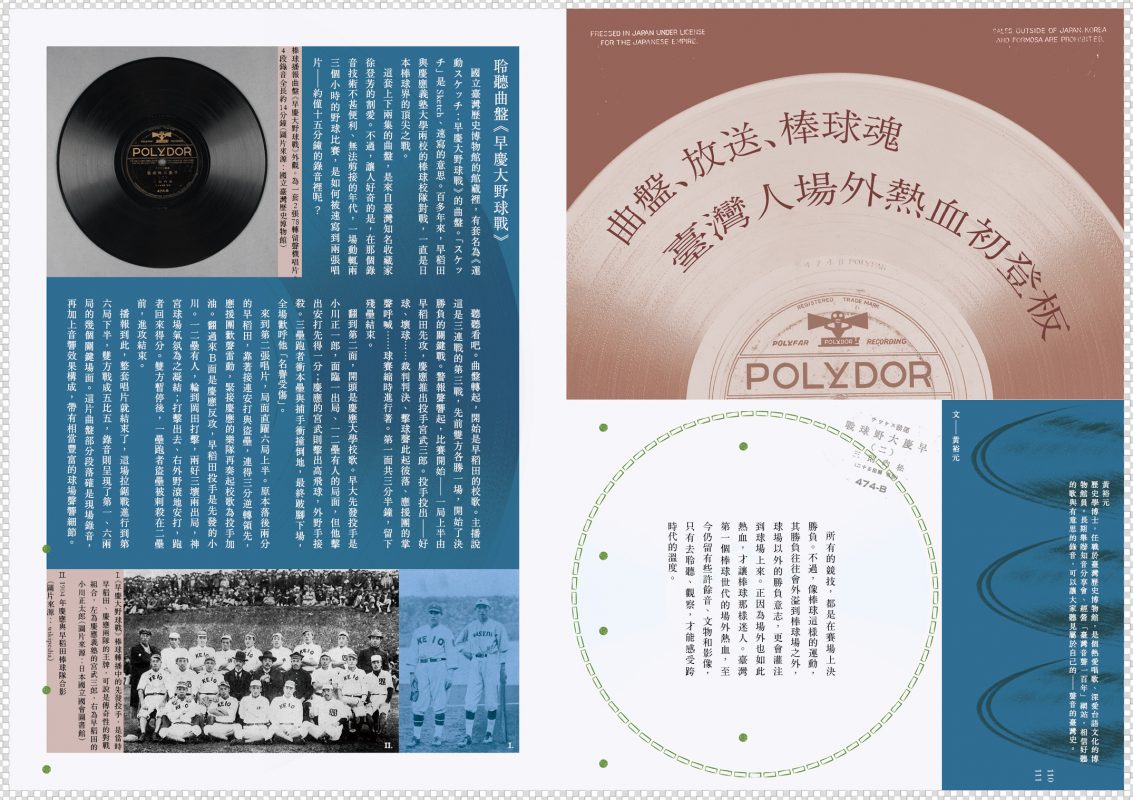

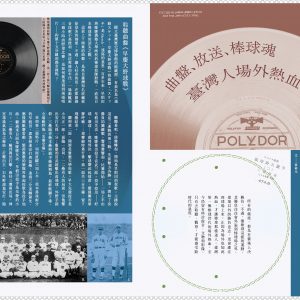

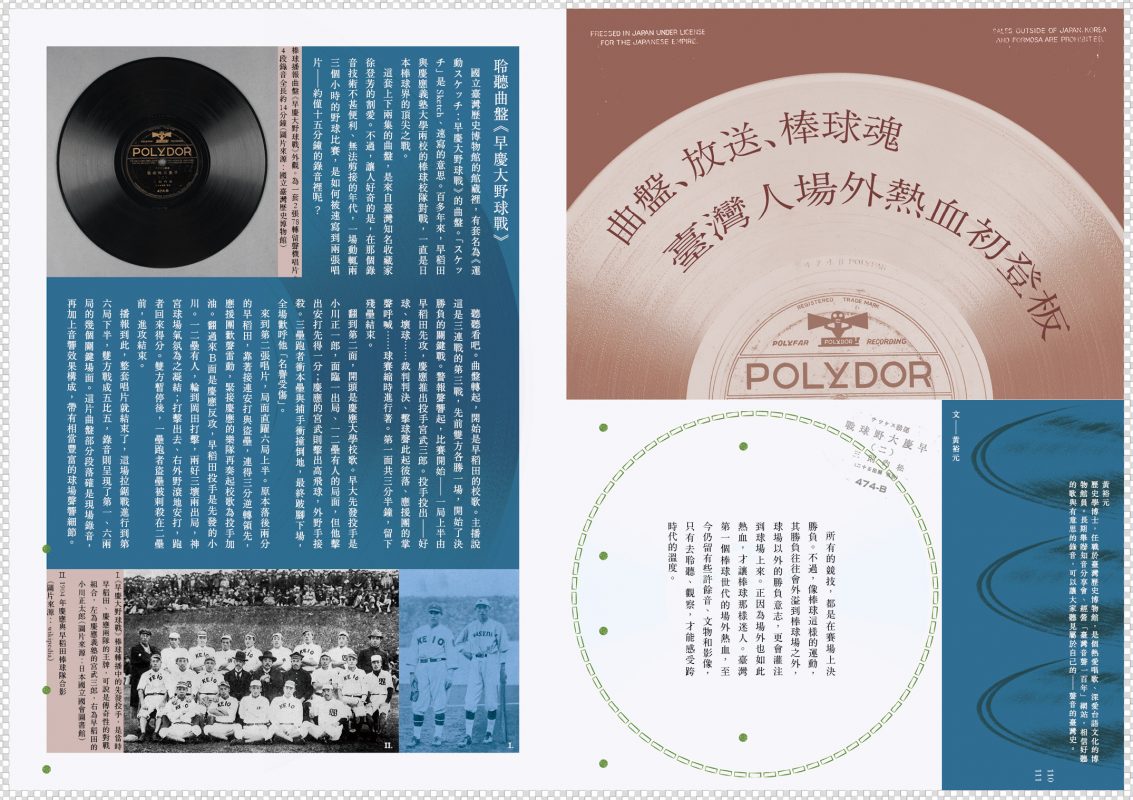

110 曲盤、放送、棒球魂:臺灣人場外熱血初登板(黃裕元)

116 棒球魂:深植臺灣血脈的百年印記(劉仲霖)

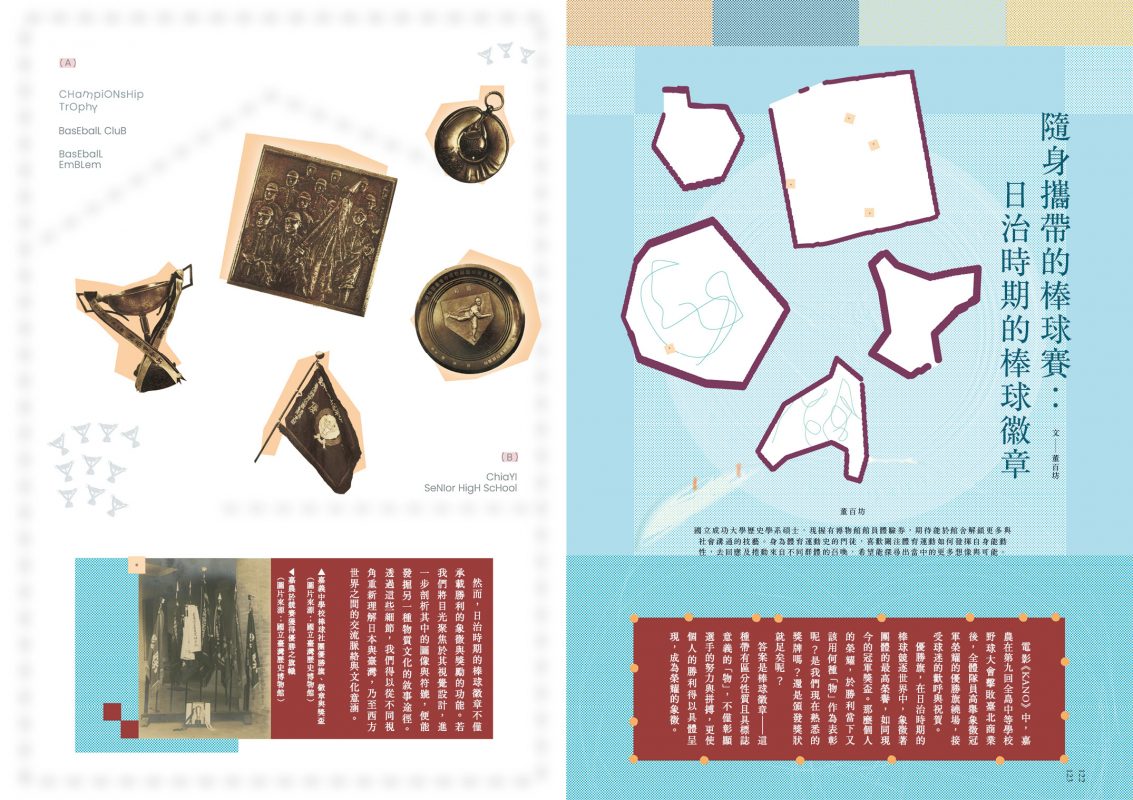

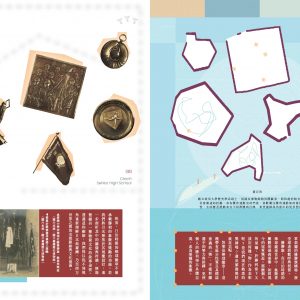

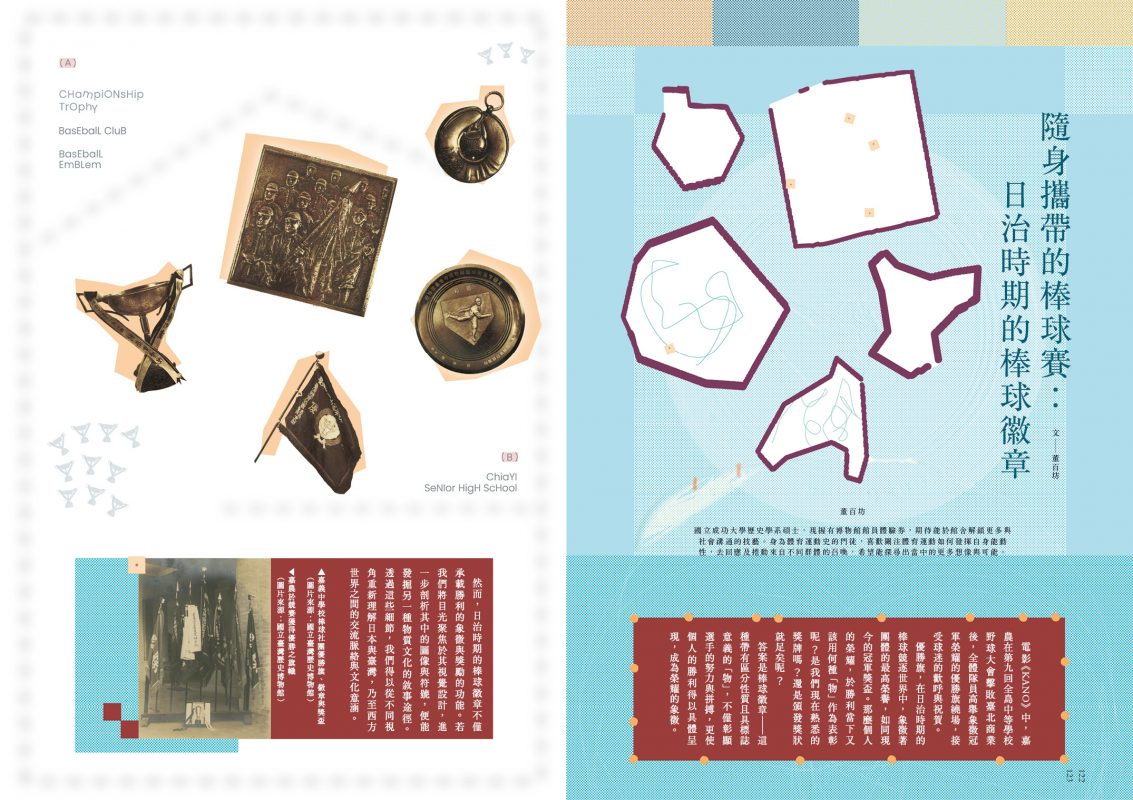

122 隨身攜帶的棒球賽:日治時期的棒球徽章(董百坊)

相關商品

文化小物

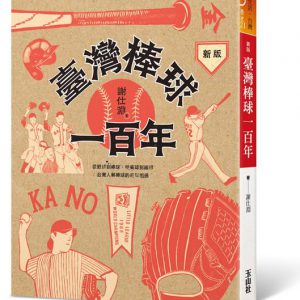

書籍