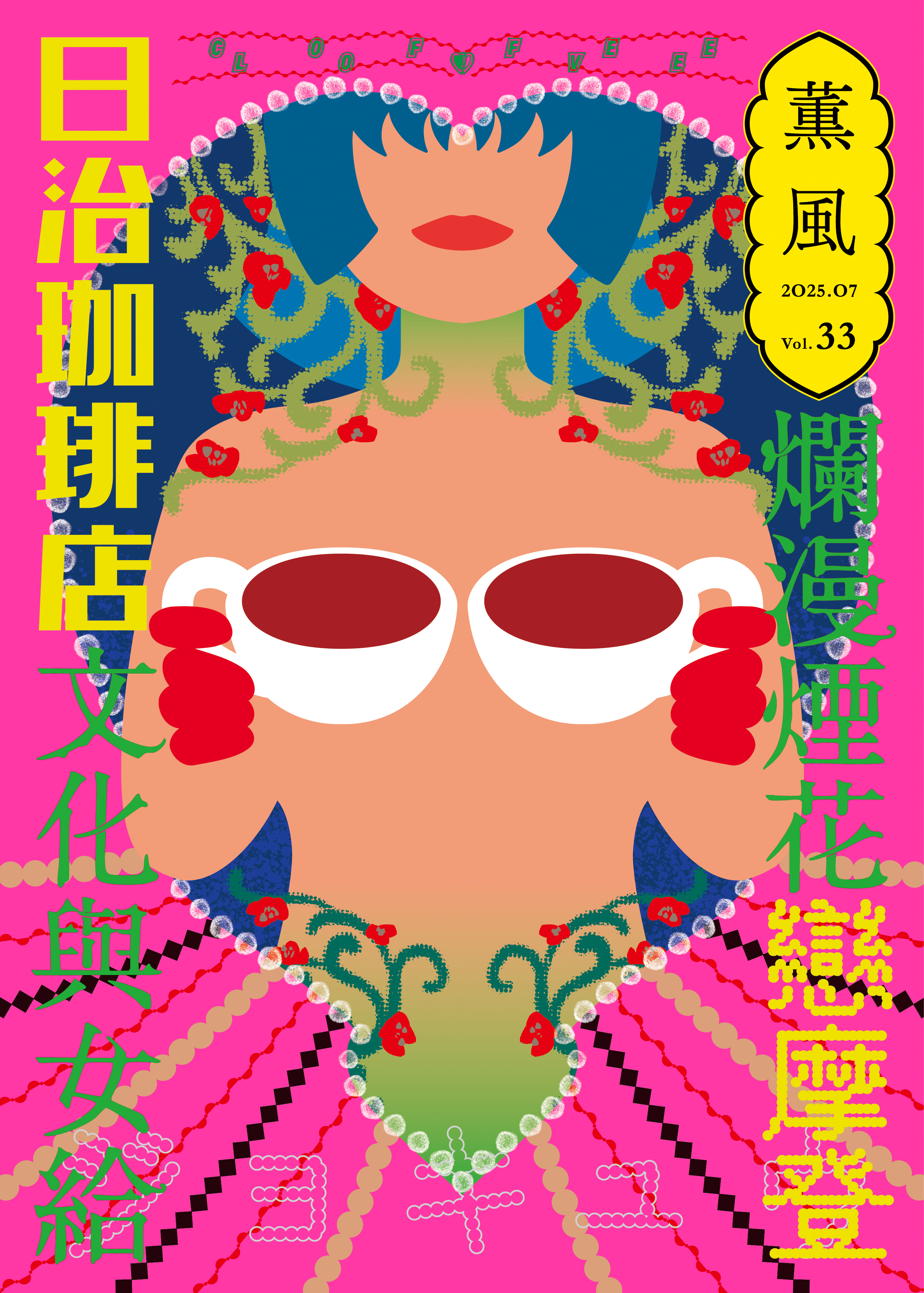

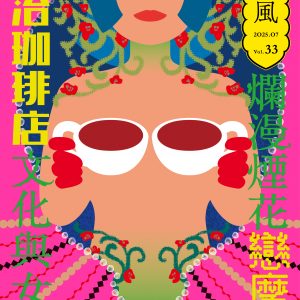

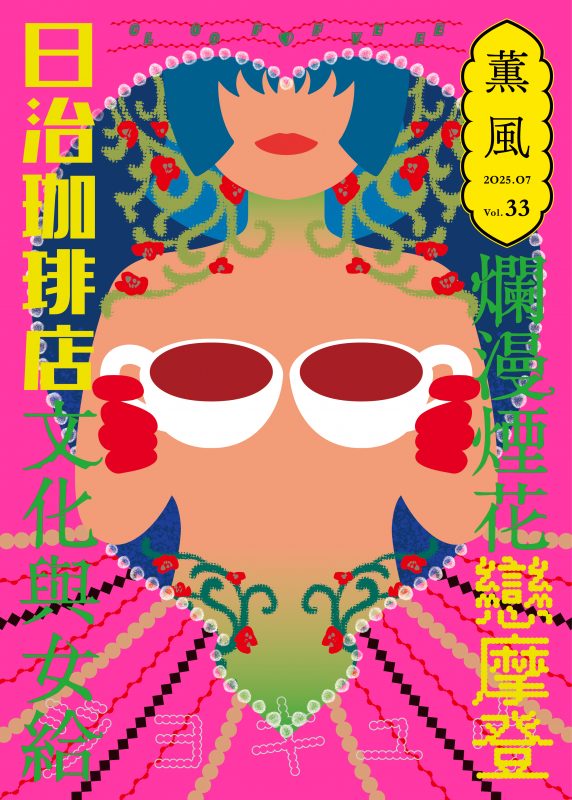

薰風第33期 爛漫煙花戀摩登 日治珈琲店文化與女給

關於本集

一九三〇年代臺灣珈琲店風潮的源頭是承繼自日本大阪資本式的經營,原先在日本可粗分為東京式和大阪式兩類。前者追求高尚、精緻的高級消費路線,主要客群為上層名流雅士;男服務生穿著西服,女給在高級和服外加上白色圍裙,為顧客端送摩登的西洋料理,優雅又不失專業,成為後來女給服裝的樣板。後者則是物美價廉的大眾化享樂場所,提供酒菜,以擬似戀愛、情色的氛圍吸引中下階層顧客,美豔女給成為最大賣點。一九二三年關東大地震重創東京,高級珈琲店當然也無一倖免。之後大阪資本趁機進駐東京,帶入情色氣息的珈琲店文化,隨後將這波浪潮推進到臺灣。其所形塑出的消費文化與社會現象,不僅是遵循日本西化、和洋折衷等原則,還摻入漢文化與殖民地等複雜元素。

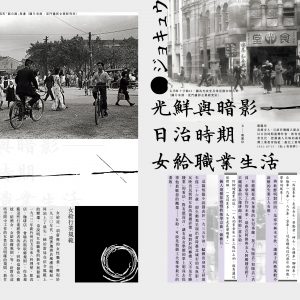

本期將日治臺灣珈琲店文化聚焦在「空間」與「人」的兩大主題。珈琲店的摩登元素,不僅打造出異於日常的魔幻空間,還將文化符碼擴散至店內工作的女給以及上門消費的顧客。女給一詞來自日文「女給仕(女服務生)」,專指在珈琲店顧客座位陪侍的女服務生,工作性質其實和部分煙花界女子並無太大差異,但因為沒有人身買賣,得以自由轉業,還順應時代揮舞著「職業女性」、「自由戀愛」的大旗,讓她們可和傳統藝旦、娼妓劃出界線,披上摩登女子的外衣,遊走在煙花界的邊線。至於「珈琲店黨」的常客,更是藉由女給的摩登性質,強化自己的消費是異於傳統的新潮「交遊」,而非顯而易見的買春。珈琲店以「摩登」意象作為包裝,聯結起空間與人,加上大眾化的價格,順利將消費行為推上「大眾娛樂」的流行軌道。

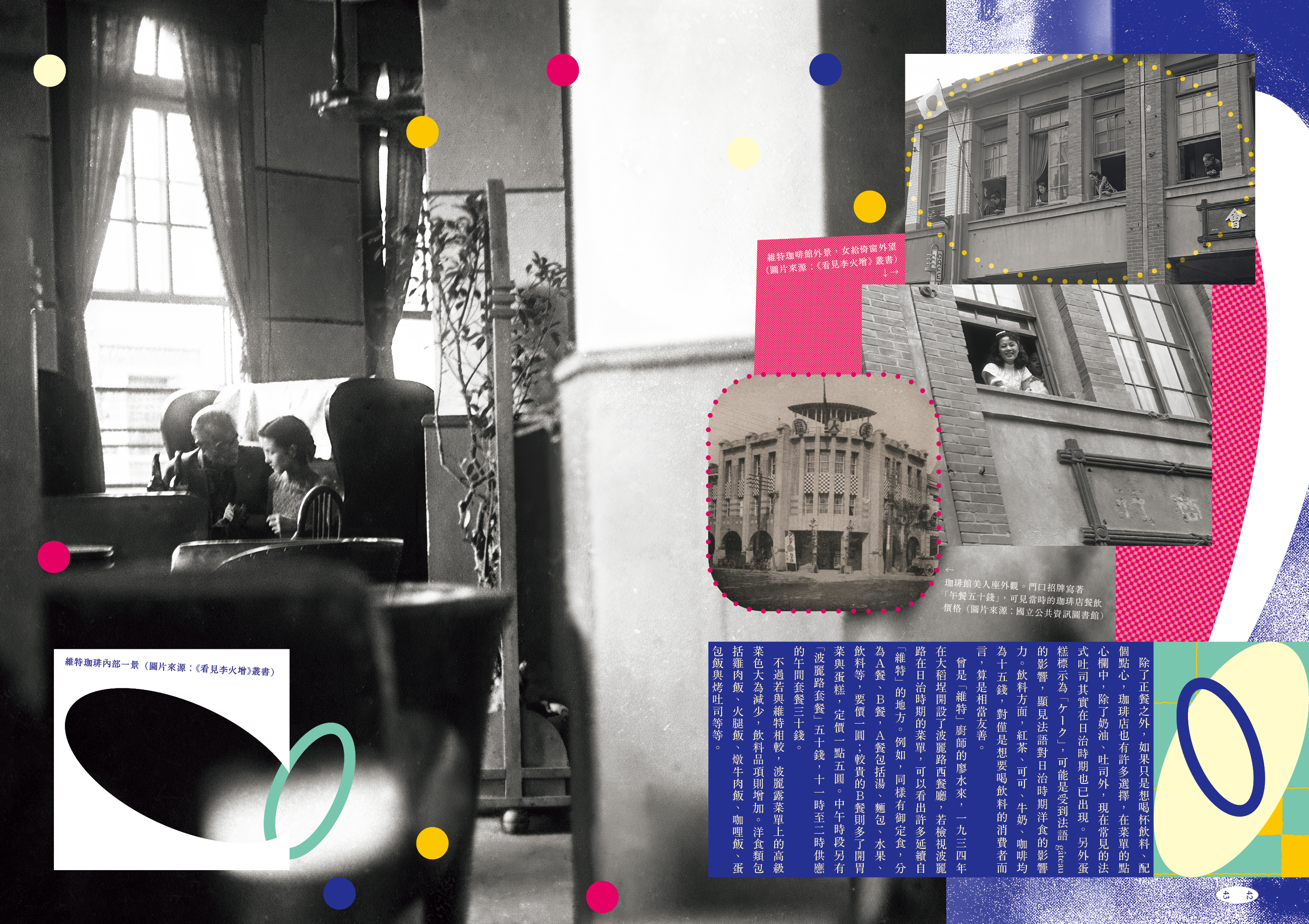

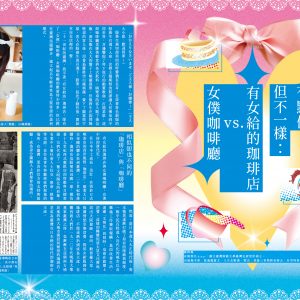

除此之外,同樣帶有摩登符碼的喫茶店以及少數走東京路線的高級咖啡廳,例如波麗路西餐廳,也與珈琲店文化呈現出交錯卻不完全重疊的關係。店內只有負責端送餐飲的服務生,沒有女給陪侍在旁,而是在提供「飲食」空間的這一點上,花費了更多心思,像是空間上的展演,或是講究餐點與宣傳等。

值得一提的是,若以現代認知去理解日治臺灣的珈琲店,恐怕浮現的第一印象會是酒店、摸摸茶等字詞。當然在日治珈琲店文化中,的確存在著陪酒、情色的元素,但若只是單純地以現代的認知框架去概括,恐怕會讓我們忽略更多有趣的細節,例如珈琲店作為藝文展演空間的角色,或是女給在戰時成為官方宣傳的媒介等,因而錯失想要認識臺灣歷史的初衷。

本期希望能從「空間」與「人」的層面出發,盡可能地從各種角度去探討日治臺灣的珈琲店文化,儘管風潮只有短暫的十數年,但是其緊扣著摩登、自由、戀愛的元素,宛如燦爛煙花一般,為大眾生活綻放出鮮艷色彩。

目錄

2 關於本集(客座主編 廖怡錚)

專欄

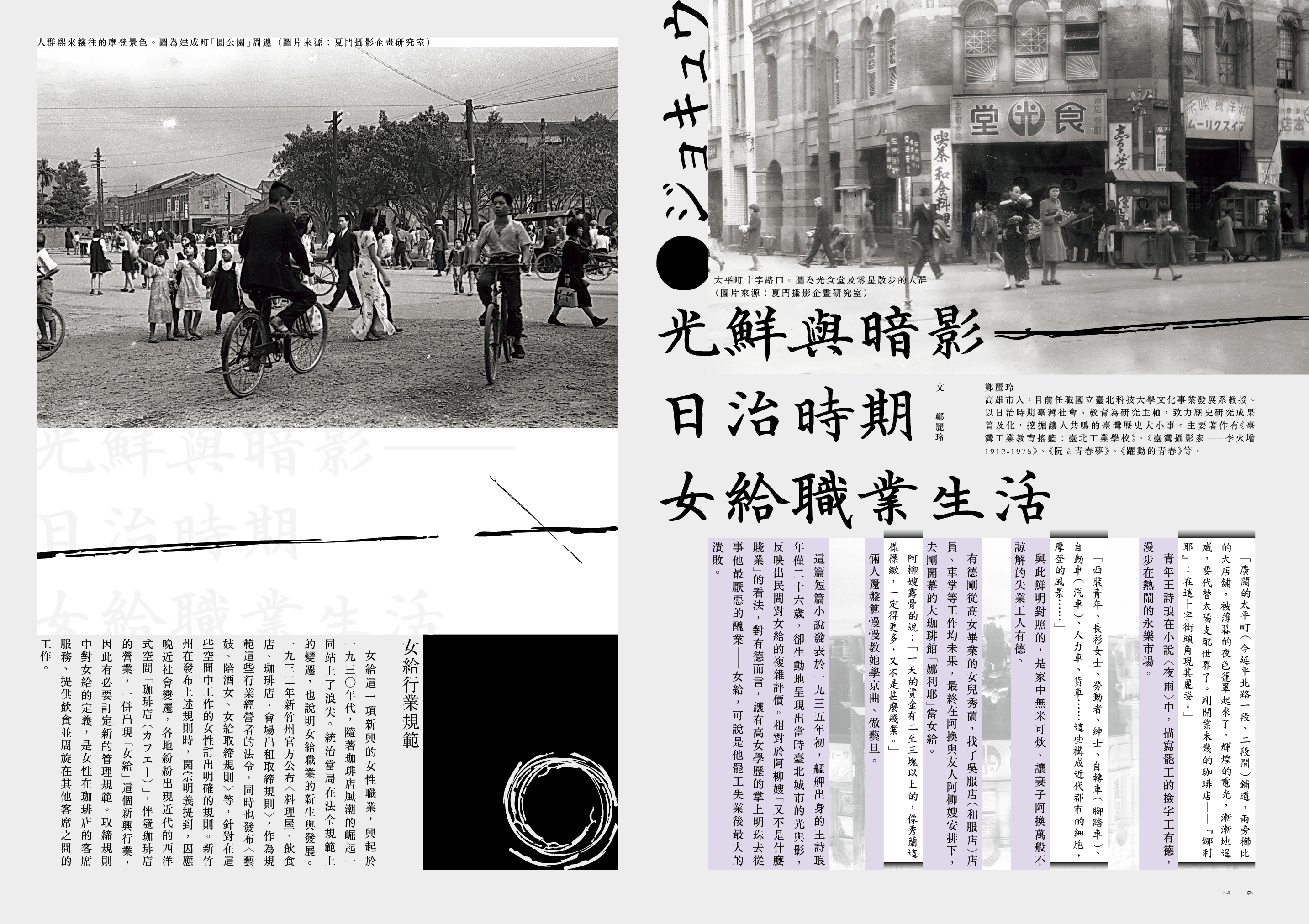

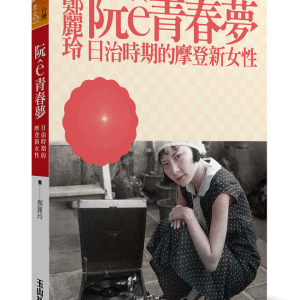

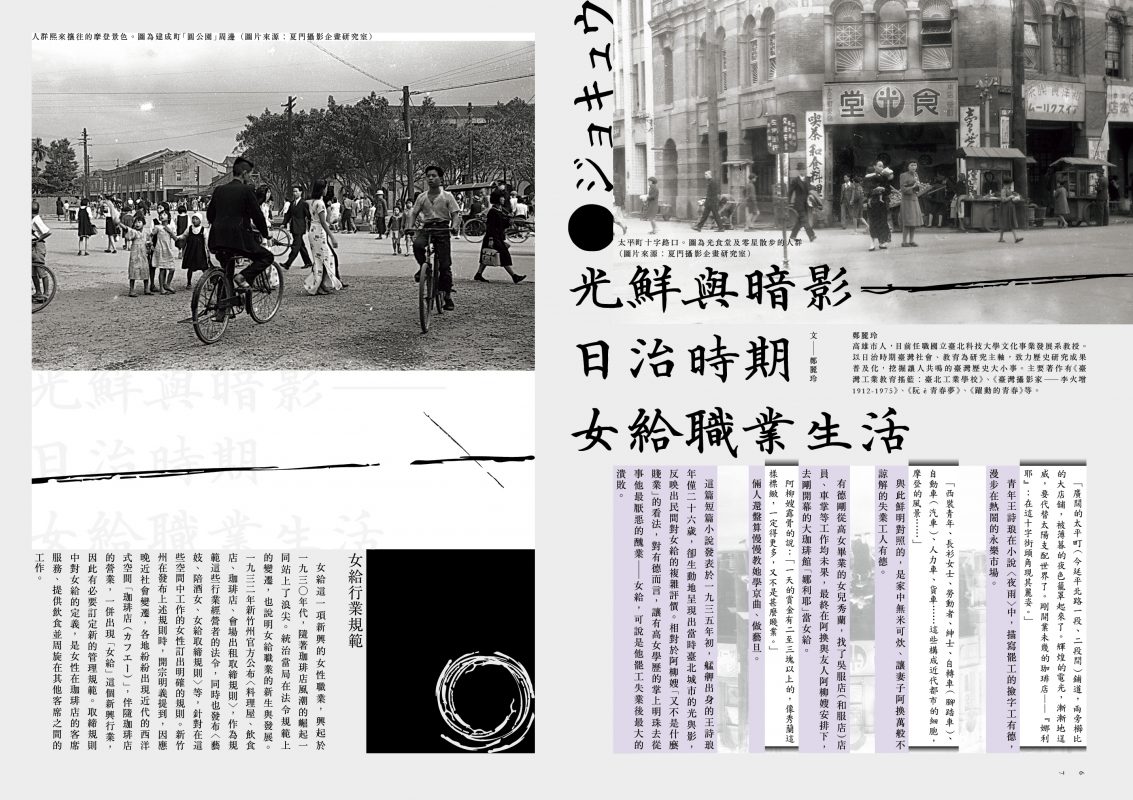

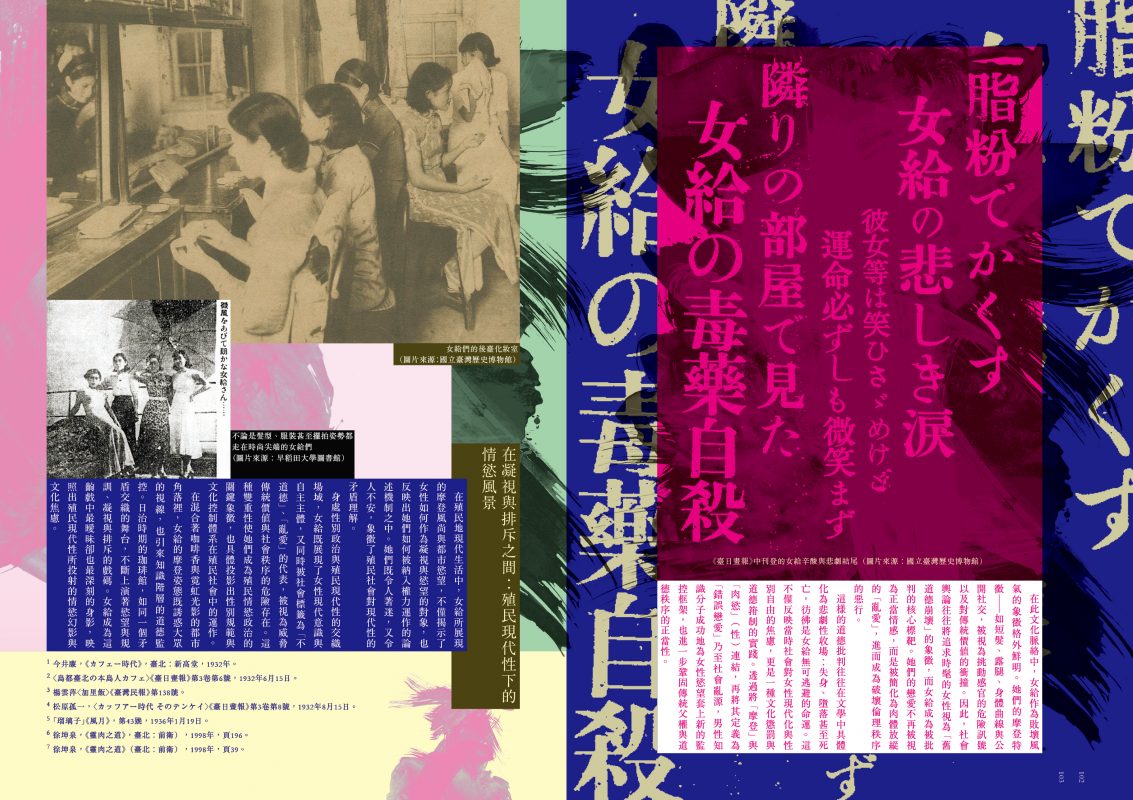

6 光鮮與暗影——日治時期女給職業生活 (鄭麗玲)

14 日治臺灣都市裝置的咖啡店與咖啡店文化(陳偉智)

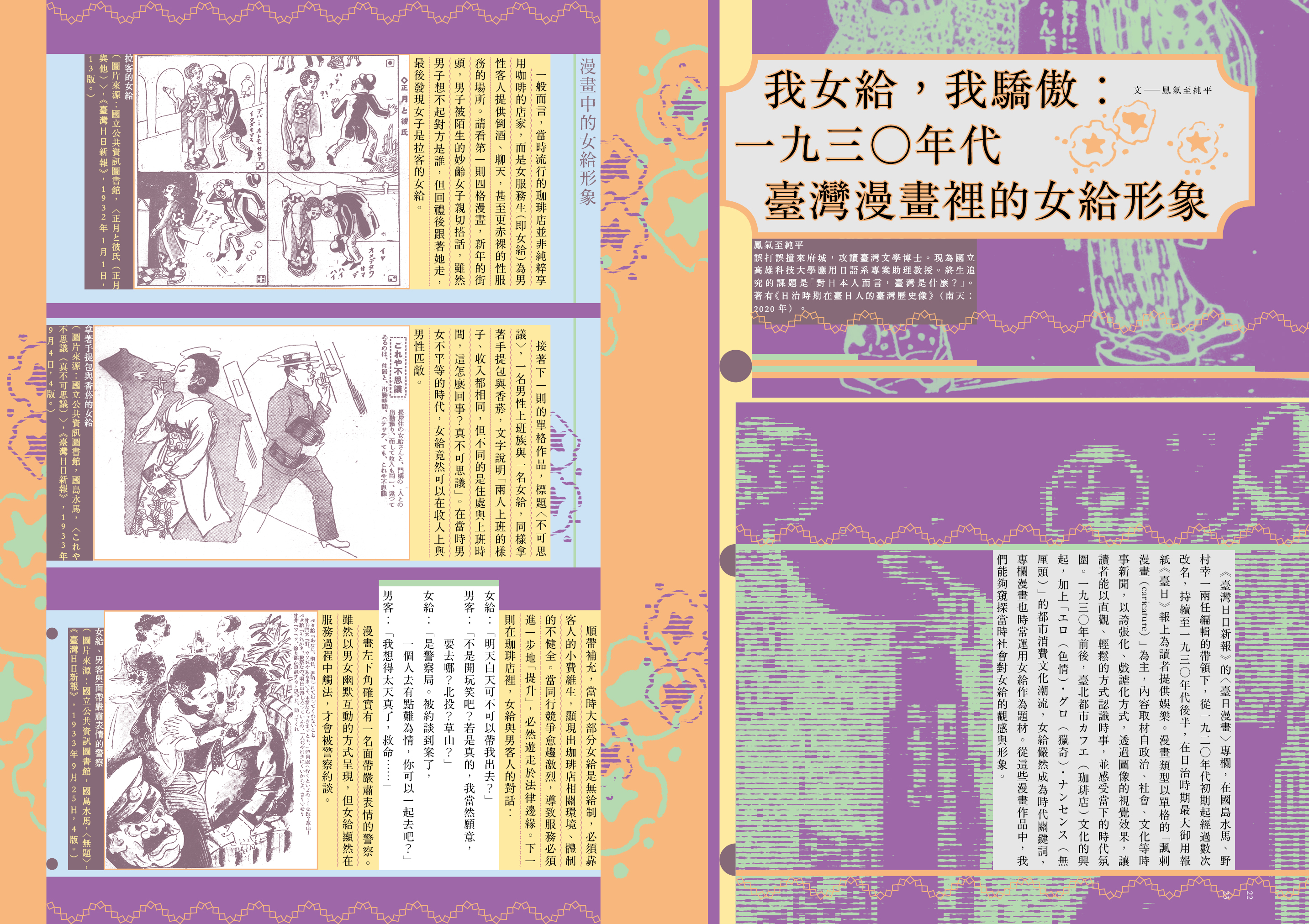

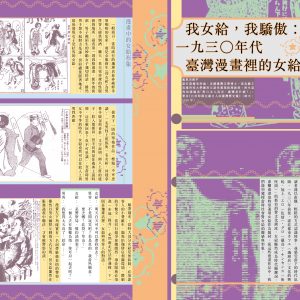

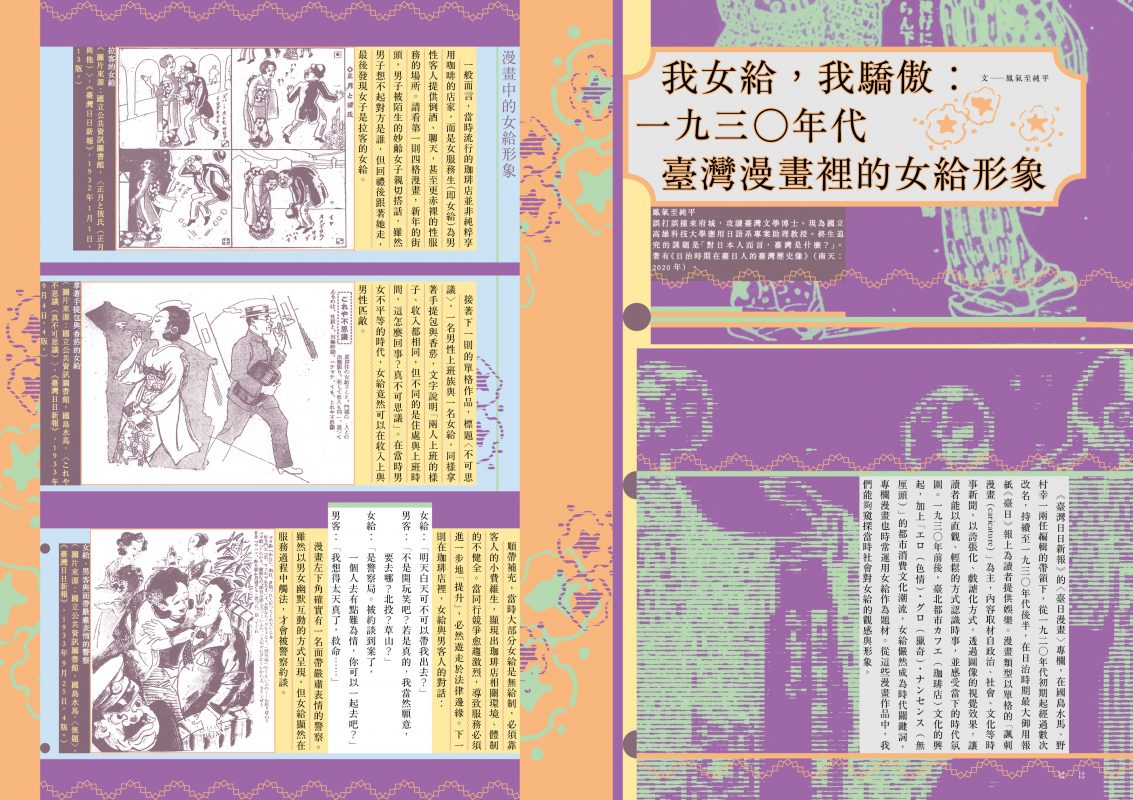

22 我女給,我驕傲:一九三〇年代臺灣漫畫裡的女給形象 (鳳氣至純平)

特集

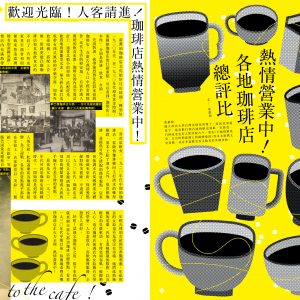

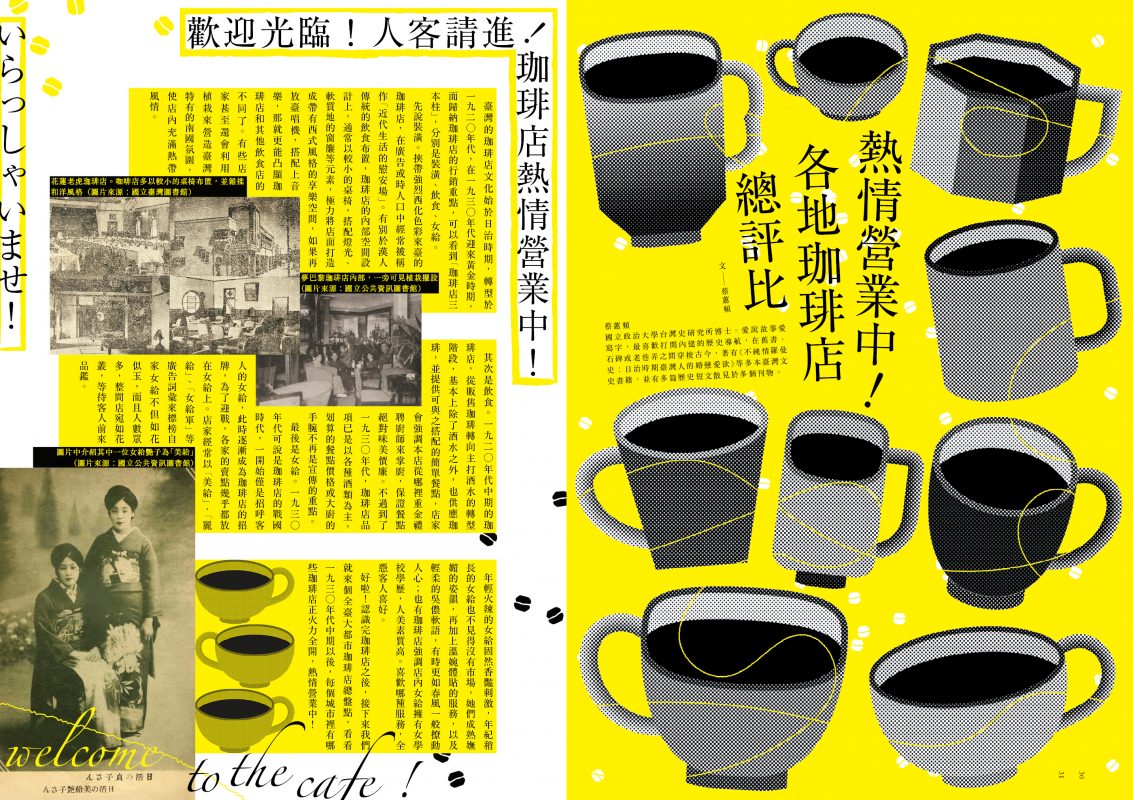

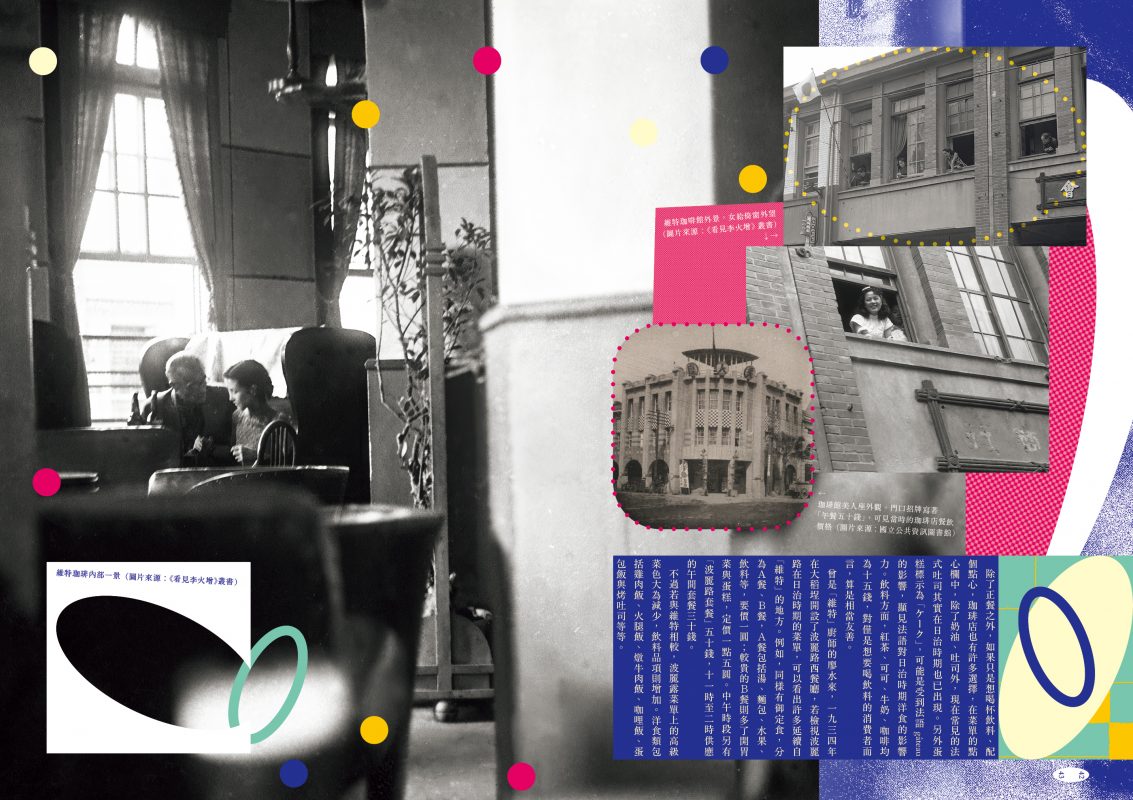

30 熱情營業中!各地珈琲店總評比(蔡蕙頻)

38 一起吃西餐!日治時期珈琲店與喫茶店的飲食文化 (陳玉箴)

46 日治時期的臺灣珈琲館與文藝 (胡川安)

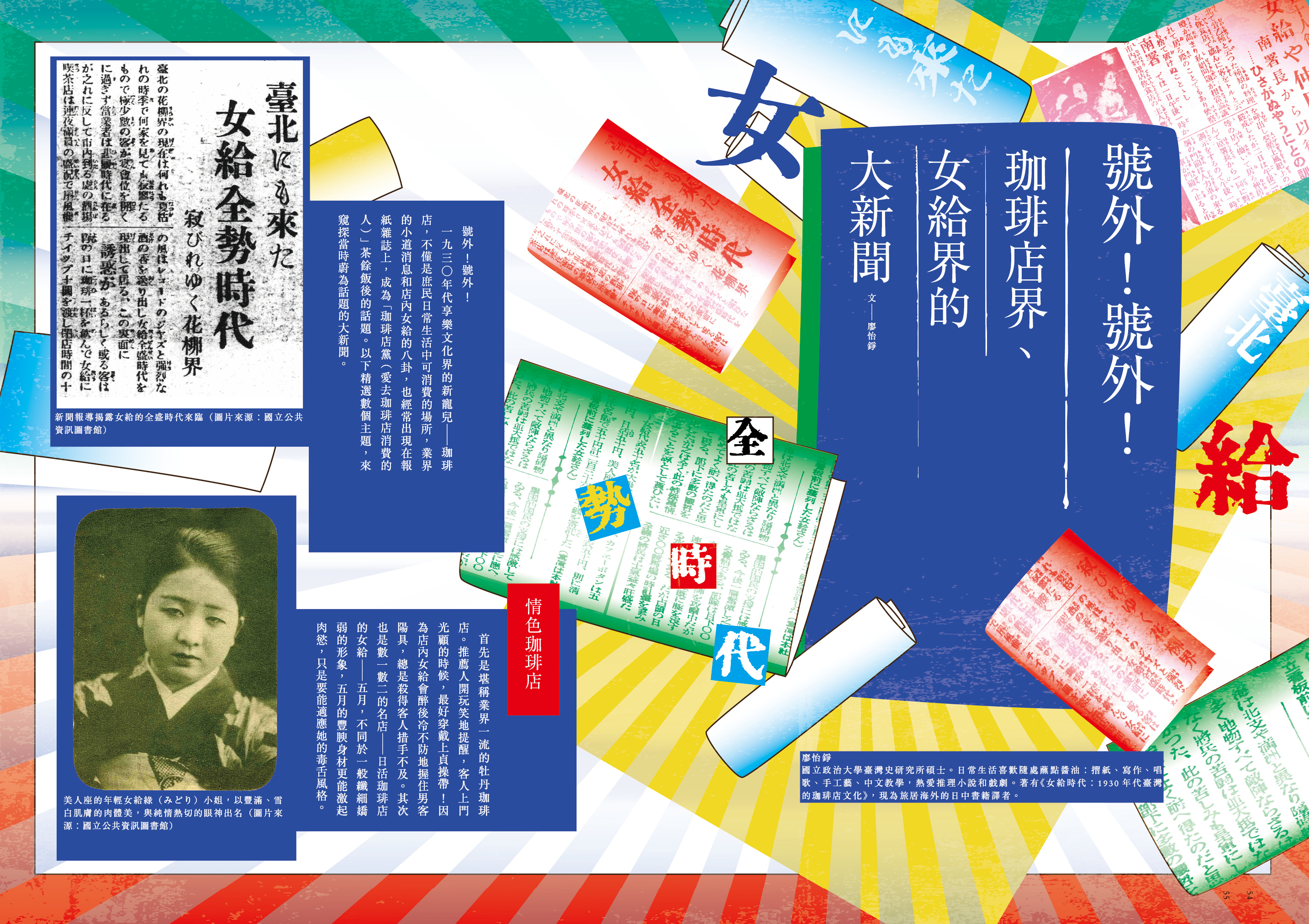

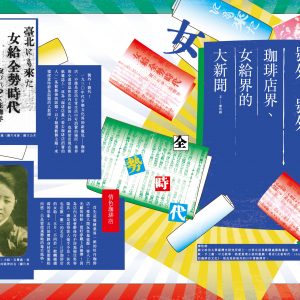

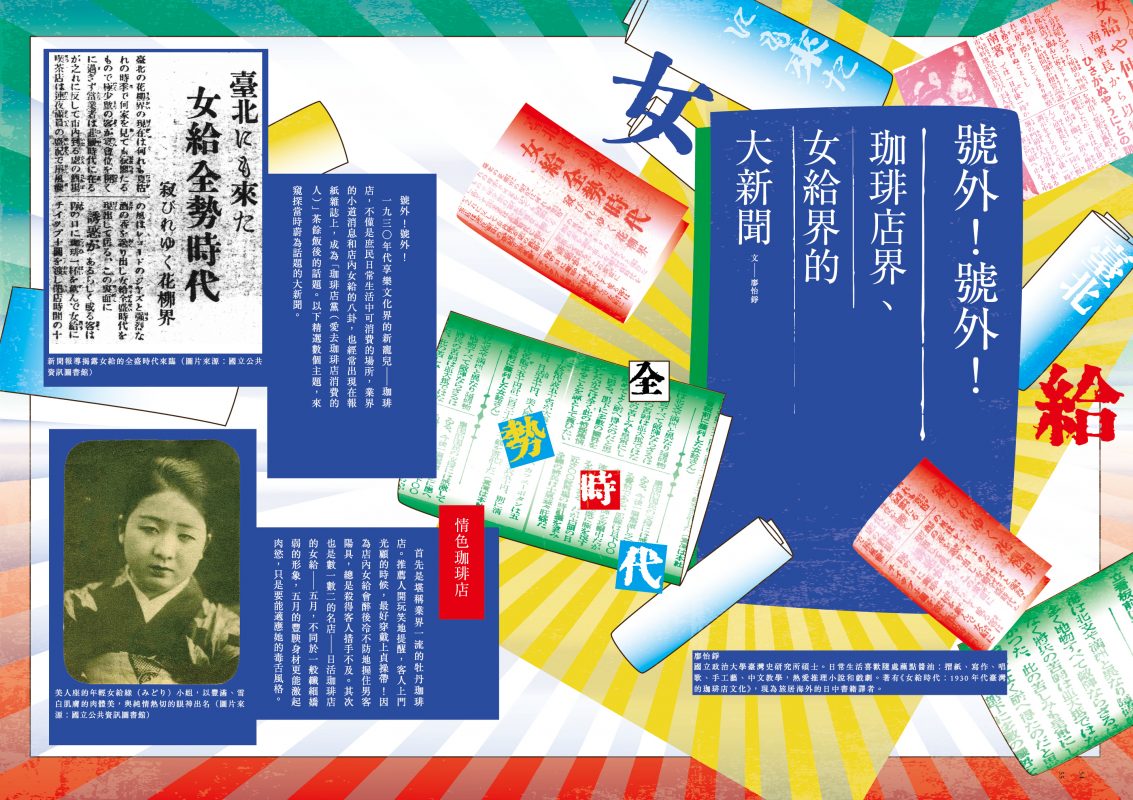

54 號外!號外!珈琲店界、女給界的大新聞 (廖怡錚)

62 淺談日治臺灣「喫茶店」史 (廖柏皓)

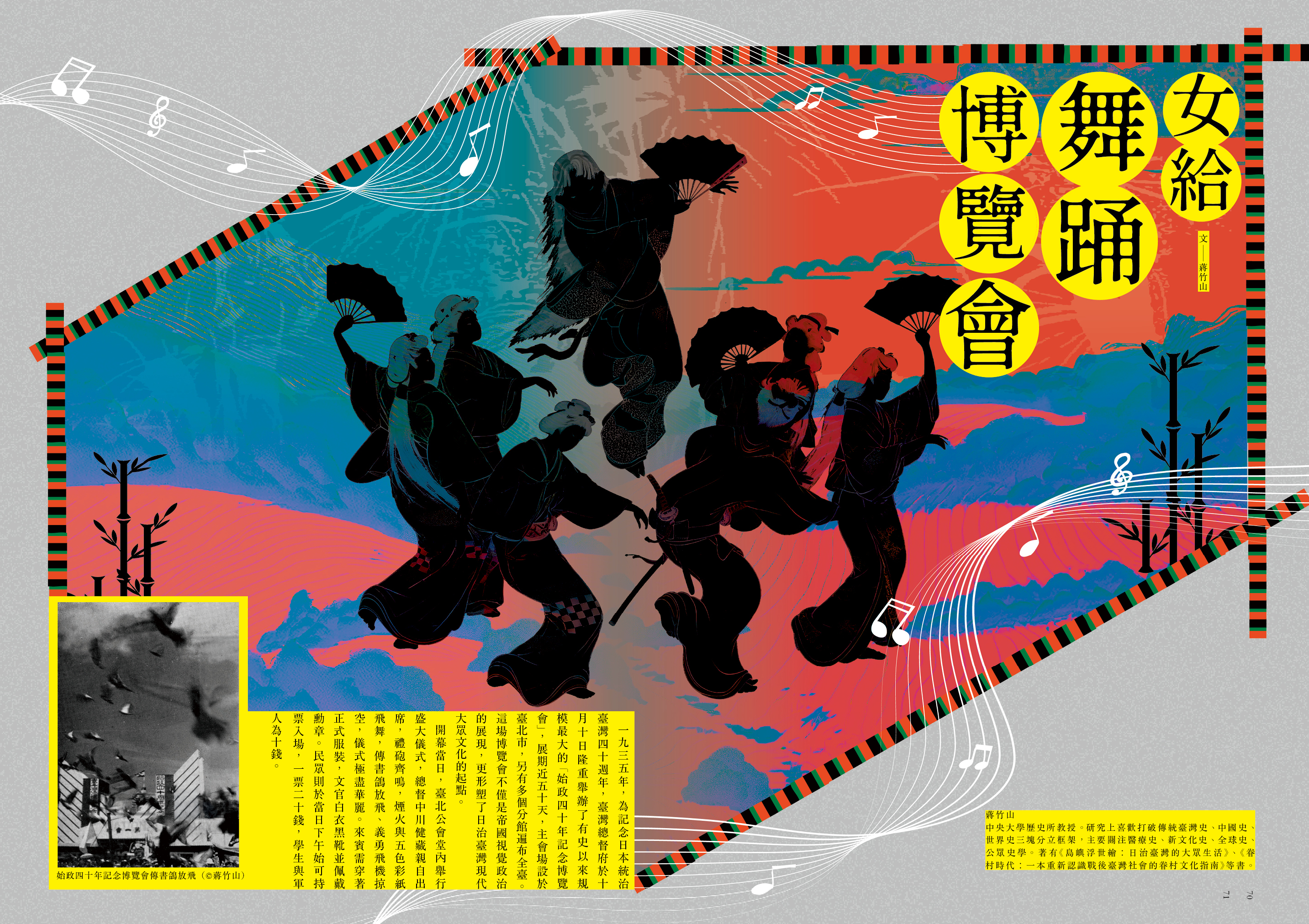

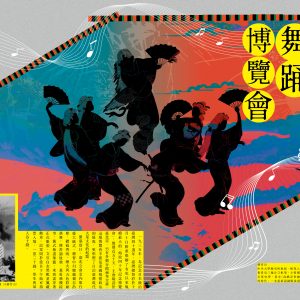

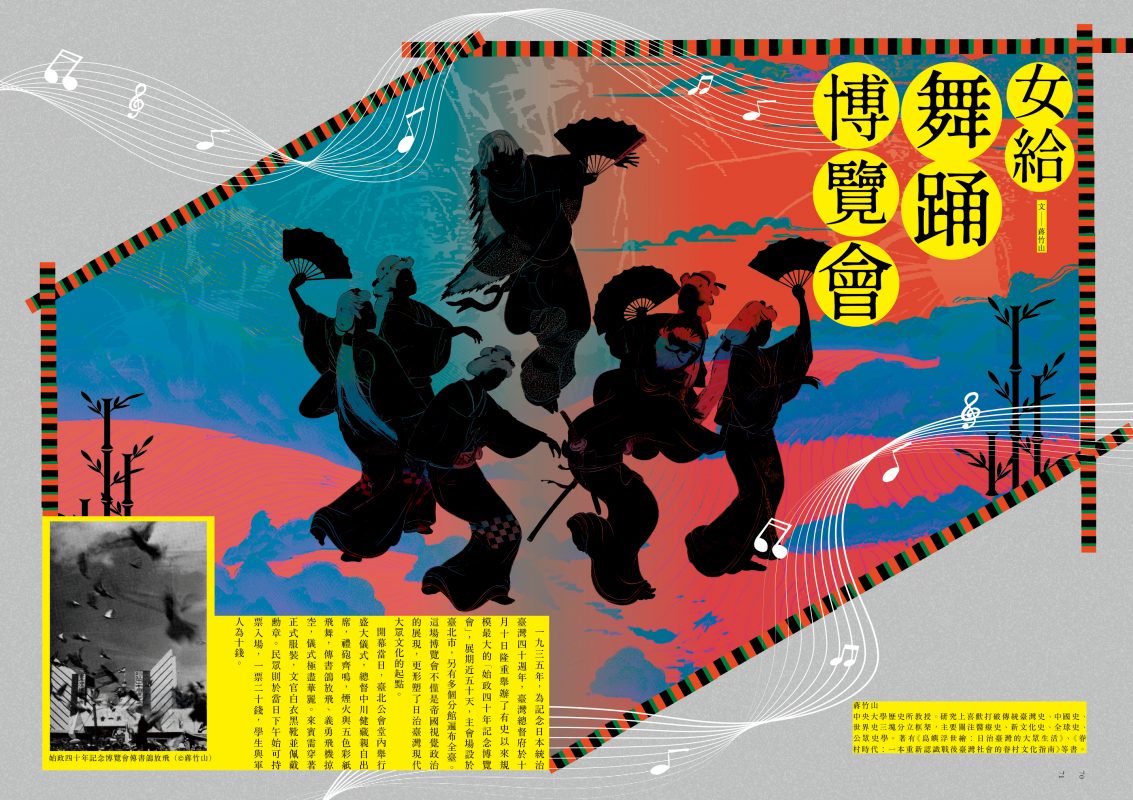

70 女給、舞踊、博覽會 (蔣竹山)

80 獨樹一幟的波麗路 (李東明)

88 舊慣之下,自由以前:從聘金到情感債,戀愛自由如何標價 (王俐茹)

96 誘惑的香氣,摩登的幻影:日治時期珈琲館的情慾 (張志樺)

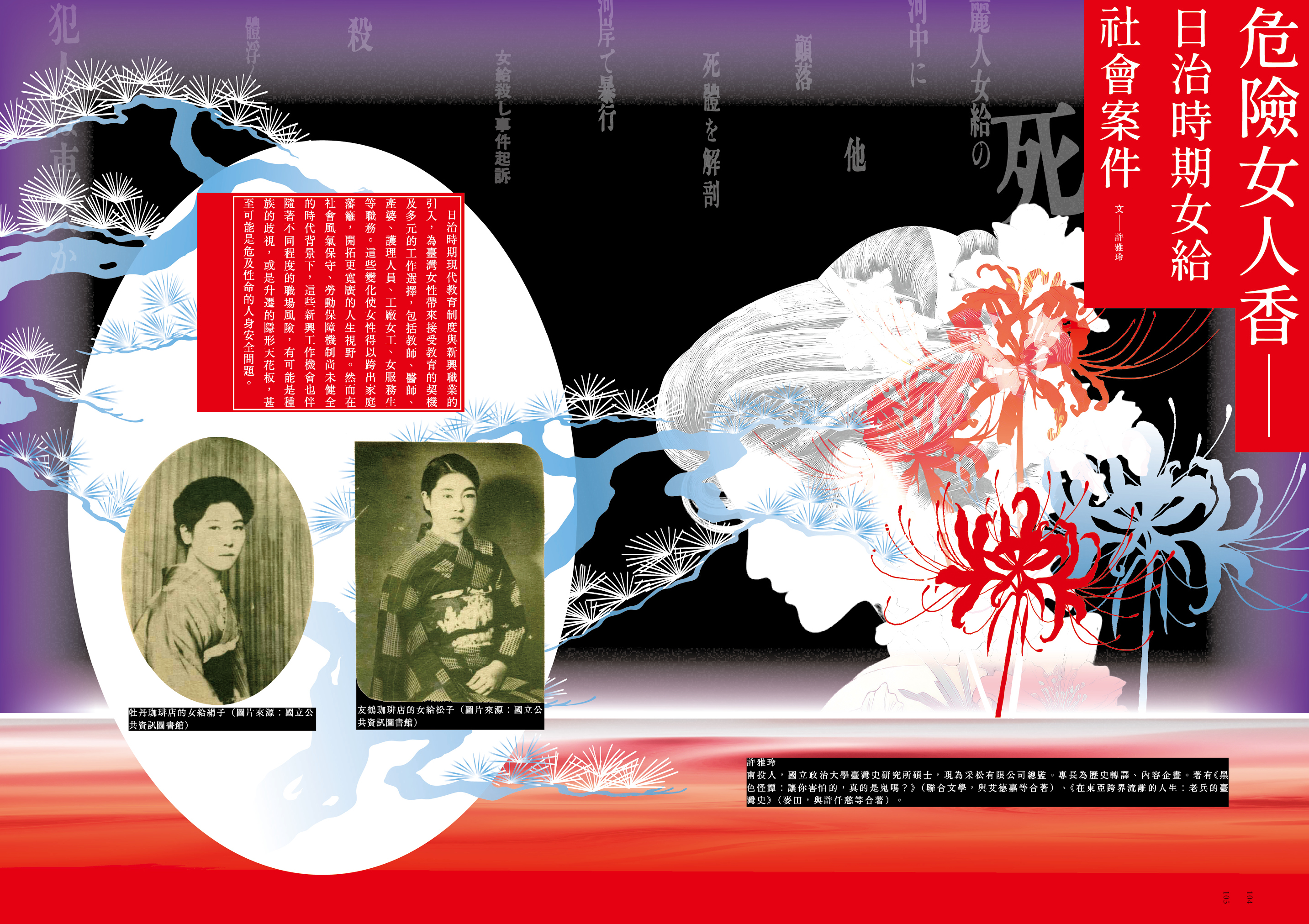

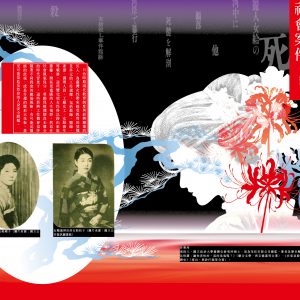

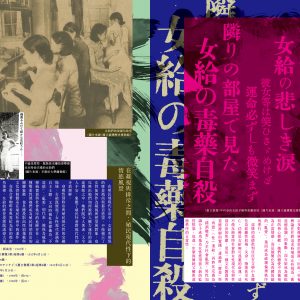

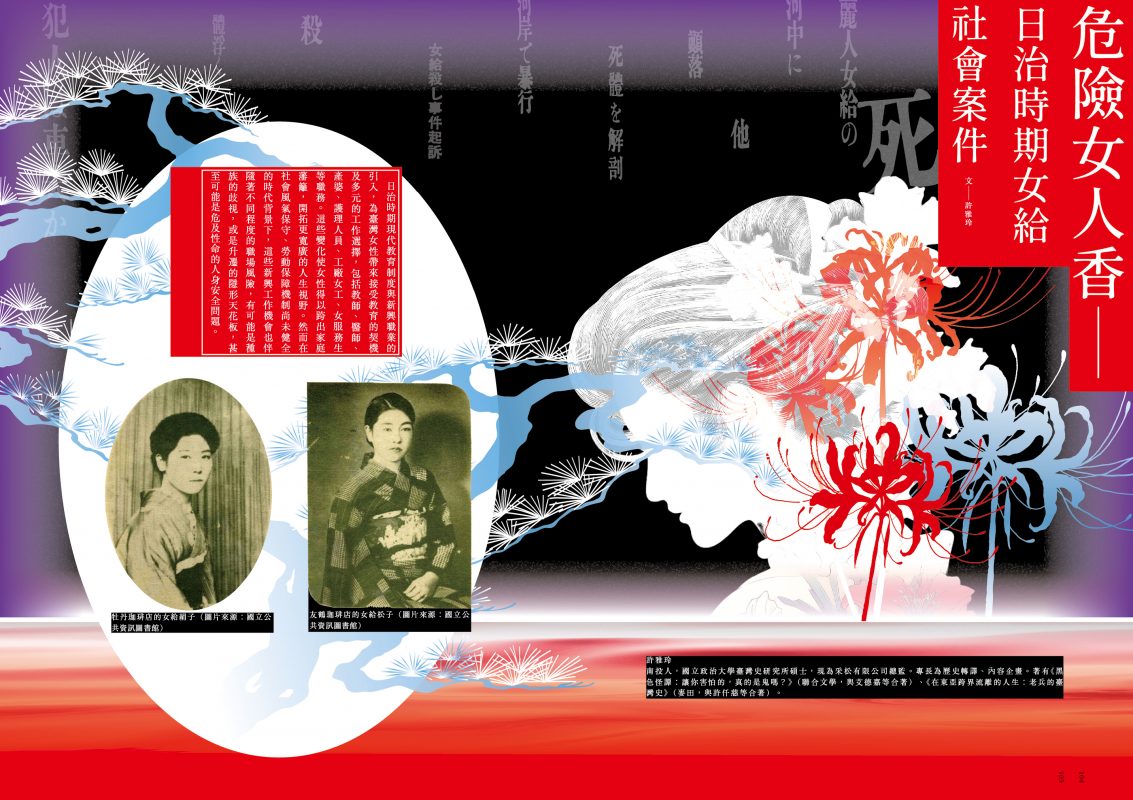

104 危險女人香——日治時期女給社會案件 (許雅玲)

文藝

114 有點像但不一樣:有女給的珈琲店Vs.女僕咖啡廳 (陳煒翰)

122 日治珈琲店文化之隨筆 (廖志墭)

相關商品

鐵道