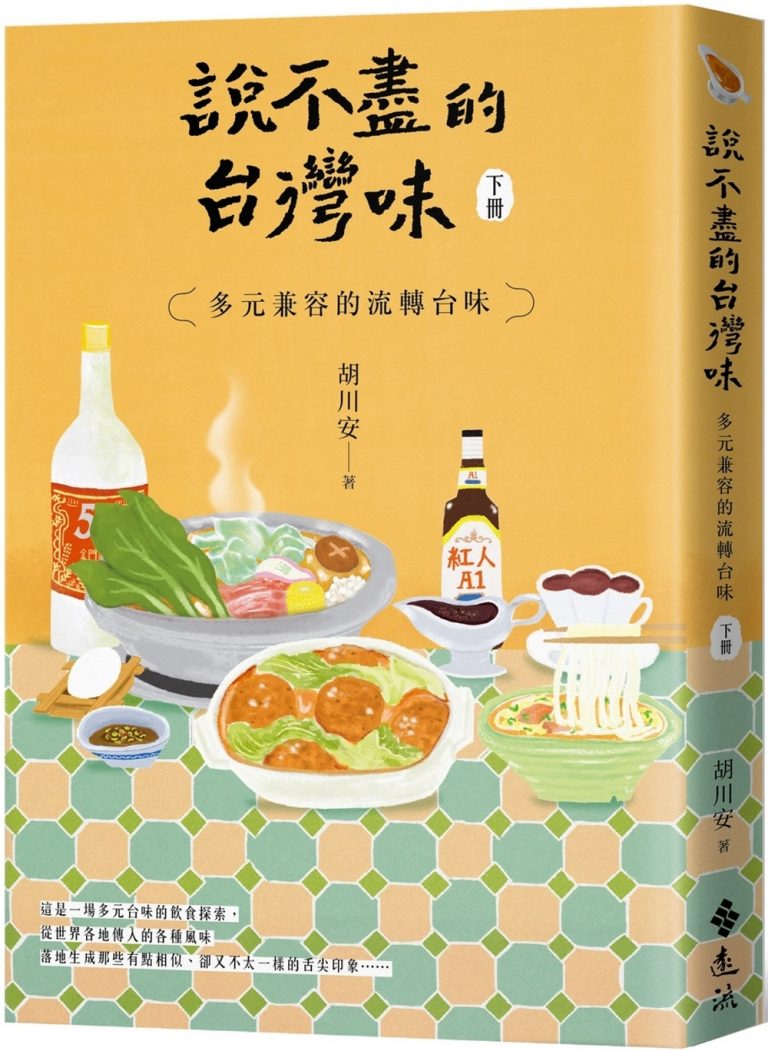

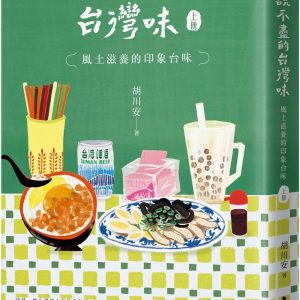

說不盡的台灣味(上冊):風土滋養的印象台味

內容簡介

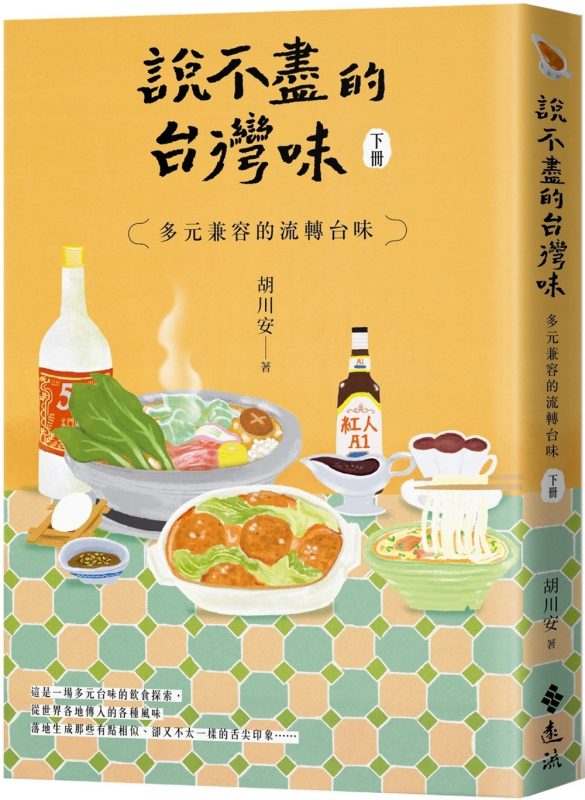

這是一場多元台味的飲食探索,

從世界各地傳入的各種風味,落地生成那些有點相似、

卻又不太一樣的舌尖印象……

台灣飲食的特別之處,在於不同地方來的料理,在這塊土地生根之後,還繼續往其他地方發展,例如小籠包、燒餅油條、餃子、滷味、高粱酒……,本來不是台灣原有的食物,卻能透過這塊土地發揚光大。如果沒有這島嶼的包容度,就沒有名揚國際的可能。

跟著胡川安老師,從飲食考察的角度一起探看這些透過多元文化交融出的料理,以及運用我們土地長出來的食材,是如何改變並創造出新的、專屬這島嶼的台灣味。

一起來探看多元文化交融出哪些台灣味:

❖日治時代就吃壽喜燒?原本的壽喜燒是用煎的而不是火鍋?

❖台灣人愛吃火鍋,但其實鍋物料理幾乎都是外來的?

❖來自外省手藝的小籠包怎麼變成台灣代表美食?

❖台灣本來沒有甜的擂茶?

❖台式早餐的經營模式其實是來自麥當勞?

這島嶼的飲食文化,就是各種文化的交融。

從不同地方來的飲食,但台灣人用自己的方式吸納,

讓不同的飲食文化都轉變成了自己……

知味推薦

Hally Chen|飲食記錄作家

吉雷米|台語節目主持人、文化觀察者

李文成|《一歷百憂解》Podcast製播人

曹銘宗|台灣文史作家

鄭順聰|台文作家

盧建彰|導演、作家

謝仕淵|成功大學歷史學系副教授

食物不只是飽足,更是文化的載體與人情縮影。尤其台灣這樣的移民國家,一碗飯、一盤菜,時常蘊藏不同族群的文化交融。當「地方再生」淪為觀光包裝,飲食文化被「美食節」簡化成網路關鍵字的時代,作家深入田野,重構文化背後的真實脈絡,就顯得很可貴。

胡川安老師以「飲食文化」課為起點,化身飲食偵探,走訪路邊攤、家常菜、三星餐廳與食材產地,展開一場以味覺為經、田野為緯的文化書寫之旅。

《說不盡的台灣味》兩冊書分別聚焦「風土滋養」與「多元交融」。從滷肉飯、珍奶到辦桌菜,從在地食材的原味展現,到跨文化激盪出的新風貌。每一道料理背後,都是一代人的痕跡與生活敘事。

作者用自己的人生體察、記憶與味覺,感受台灣飲食不同地區的流變、風土的差異,以及其中交織的人情故事。透過他的輕快筆調和深入觀察,讓味道成為門道,帶你讀出台灣味的千滋百味。無論是研究者、料理人,還是單純愛吃的你,都能在這兩本書中找到台灣飲食豐富的趣味和魅力。──Hally Chen(飲食記錄作家)

身為定居台灣十多年的法國人,我深深體會,真正理解台灣,不能只靠旅行與書本,而是要走進菜市場、聞進巷口小吃攤、坐進餐廳裡與人一起吃飯。食物,是台灣最深情的文化語言。

這本書是一趟穿越時空的飲食旅程,從鐵路便當、麻辣鍋、眷村菜,到牛排文化、西班牙料理到咖啡浪潮,每道料理背後都是故事與文化的堆疊。

作為法國人,我特別關注書中對法式料理在台灣的描寫。真正打動我的是,台灣廚師不是模仿,而是以尊重風土的精神,創造出有土地氣息的「台式法菜」,展現文化交流中最美的再創造。這本書像一場長餐,不只讓你飽嚐滋味,也讓你讀進台灣與世界交會的風味與情感。推薦給每一位想認識台灣、理解文化的人。──吉雷米(台語節目主持人、文化觀察者)

近年來幾乎所有關心台灣史的學者專家,都在努力尋找一個答案:如何讓我們印象中這些有趣、卻在大眾記憶裡生硬的故事,變得更加美味可口?

胡川安老師結合自身對美食的品味與台灣料理的熟稔,在過去幾年穿梭在不同城市、試圖幫這些融合大江南北的美味佳餚找尋它們的DNA,自米其林三星到路邊小吃,都有一段跟味覺一樣鮮甜可口的獨家歷史故事。

透過真切的觀察與文字,作家讓本來只是充斥笑聲與嘈雜的餐桌、車水馬龍的餐廳,成為了街頭巷弄、任何家戶都有的歷史博物館,讓美味之外更看見台灣四百年文化交織出的味蕾狂想曲。──李文成(《一歷百憂解》Podcast製播人)

常常在台灣品嚐某道飲食時,因舌頭愉悅讓腦袋喚起記憶,口中胡亂道出:「我記得這是怎樣?但好像又不是這樣?到底是哪樣!」去查谷歌,叫喚AI,往往是一堆凌亂且不確定正確性的資訊。那就翻開《說不盡的台灣味》,這兩本是台灣飲食的小百科全書,有胡川安博士為你主講,先以自身的經歷如YT影片般帶領著你穿越不同的文化,走南闖北,無所不嚐。

其具備深厚的學識,強大的資料彙整能力,更有親身的品嚐、廣闊的交遊、全面的視野,告訴你這一系列飲食在台灣的發展──這是缺乏體驗、感情冷漠的AI所沒有的。更勝AI的,是這位饕客、學者、漫遊者三體合一的作家,文字平易,見解獨到,好讀好順又好懂,好客好吃好走踏,一道知識脈絡就此get!一本書把台灣味全都包起來! ──鄭順聰(台文作家)

胡川安這書寫得真好啊。我和妻都愛吃,交往的朋友,也多懂吃。過往廣告公司有個風氣,因為大家工作時間長,因此,為了慰勞員工,當主管的常常請吃飯,有時慶祝比稿成功,有時只是凝聚感情,加上要培養品味,好滿足客戶對廣告作品的要求,因此,通常會找好的餐廳、館子聚餐,一週吃上個幾次。於是,川安書中的館子,我多數吃過,在閱讀的時候,那環境的氣氛、菜色的滋味,都立刻重現面前,臨場感十足,真是非常棒且立體的讀書經驗。

但,我覺得,最精采的不是那食物菜色本身而已,而是後面的故事。我也會好奇,四平小館的酸菜白肉鍋怎麼來的?信義路那個離廣告公司很近的太和殿,說港星常去吃,那麻辣鍋又怎麼在台灣出現的?或者那個每隔一段時間,我們就想起一定要吃的米干,又是怎樣的來歷?

輕鬆愉快的語調,對故事的好奇,就是這本書的模樣,我讀來,就好像跟川安同桌,聽他一貫帶著遊戲般的笑容,卻道出食物背後的歷史,那總是讓我感到驚奇,並且深深著迷。

飲食考察,十分辛苦,川安每天都得跑十公里好消耗熱量,我們讀這書,倒不至於得到過度的熱量,反而是咀嚼了熱力十足的故事,就請各位享受美食,又沒有負擔!──盧建彰(導演、作家)

川安經常對自己南北奔波的飲食體驗,謂之「辛苦的考察」,這些讓人口水直流、羨慕不已的行程,如今出版為《說不盡的台灣味(上冊):風土滋養的印象台味》與《說不盡的台灣味(下冊):多元兼容的流轉台味》這兩冊書。

我們偶爾會在台南的餐桌上相遇,理解這個過程,「果然辛苦!」在各種誘人的美味裡,要穩住很不容易。

川安認為味覺評價經常似是而非,缺乏有系統方法,飲食經濟行銷語言過於淺顯,難以展現食材與廚藝交會的深刻層次。他因此主張要動用各種感官品嚐味道,也要能辨識存在於各種食材中的風土原味,才能將味道消化、內化成自己的一部分。於是餐桌上的川安,要吃要聞要問要聽,真的很忙碌。

我可以見證「飲食考察太辛苦」,各位讀者還是先讀書比較快!──謝仕淵(成功大學歷史學系副教授)

作者簡介

胡川安

生活中的歷史學家,身於何處就書寫何處,喜歡從細節中理解時代、從生活中觀察歷史。在日本、巴黎、美國和加拿大生活過。由於興趣龐雜,大學雙修歷史與哲學,研究所於國立臺灣大學雙修考古學與歷史學,後取得加拿大麥基爾大學東亞系博士。曾任「故事:寫給所有人的歷史」網站主編、華文朗讀節策展人,目前為國立中央大學中國文學系助理教授。

編著十餘本書,著有《秦漢帝國與沒有歷史的人》、《和食古早味》、《絕對驚艷魁北克》、《東京歷史迷走》、《京都歷史迷走》、《權衡:孫子兵法教你亂世中的生存之道》、《餃子與味噌:流動的日本味》與《記憶台灣》二冊,編有《重新思考皇帝》、《故事臺灣史》四冊、《故事東亞史》二冊。

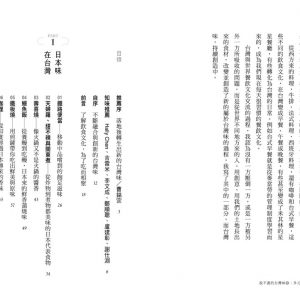

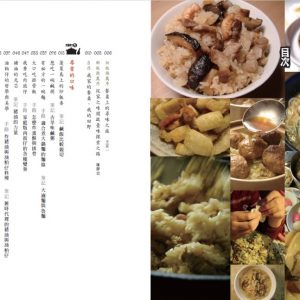

目錄

推薦序 落地後轉生出新的台灣味/曹銘宗

知味推薦/Hally Chen、吉雷米、李文成、鄭順聰、盧建彰、謝仕淵

自序 不斷融合與創新的台灣味

前言 了解飲食文化,為了吃而相聚

PART 1 日本味在台灣

01鐵路便當──移動中品嚐到的飽足滋味

02天婦羅、甜不辣與關東煮──從炸物到煮物都美味的日本代表食物

03壽喜燒──像火鍋又不是火鍋的醬香

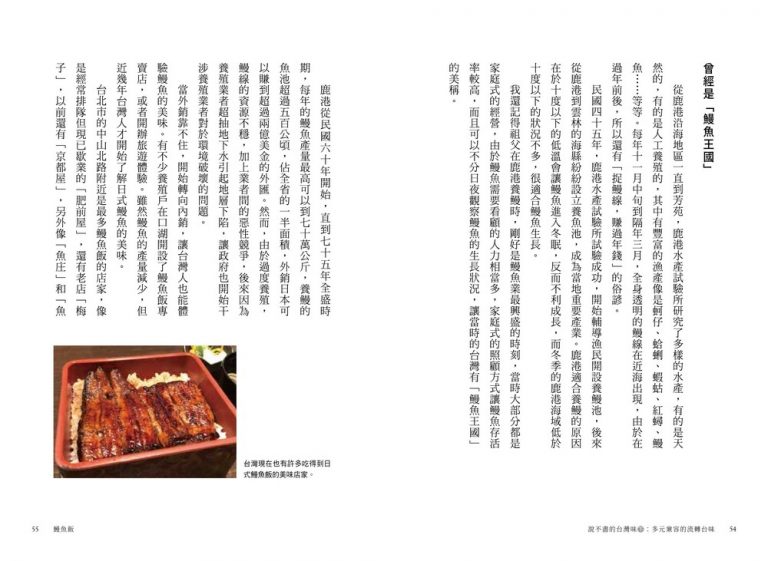

04鰻魚飯──從養鰻到吃鰻,日本來的鮮香蒲燒味

05鐵板燒──用煎鏟帶你吃出鮮美與原味

06咖哩──從印度經過日本傳來的香味

07涮涮鍋──感受食物旬味的暖呼呼料理

08泡麵──相傳來自日本,再創出台灣獨到口味

PART 2 他鄉成故鄉的滋味

09沙茶與沙茶火鍋──來自潮汕的獨特風味,已成為日常

10酸菜白肉鍋──寒冬中最適合圍爐享用的鍋物

11麻辣鍋──面對冬天時,最好的熱辣選擇

12眷村菜──混融出的那股家鄉味

13餃子──可以一起製作、一起分食的歡樂元寶

14小籠包──讓世界認識台灣的重要一味

15燒餅、油條與豆漿──充滿外省記憶的台灣早餐

16馬祖菜──在台灣也吃得到的福州料理

17江浙菜──慢慢融入台灣人味蕾的舊官菜

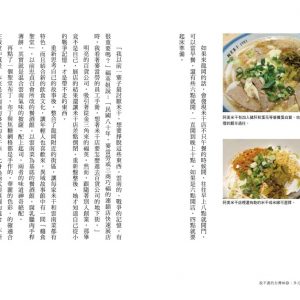

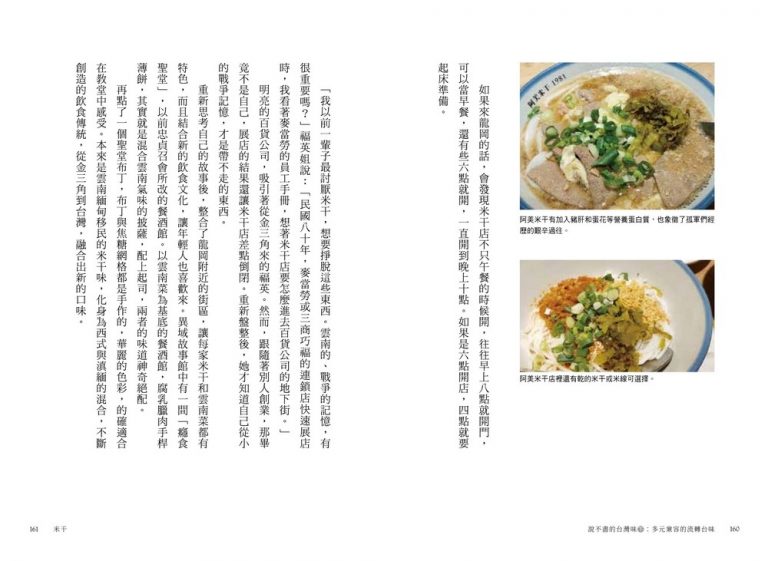

18米干──來自異域的味道

19滷味──口味多樣、冷熱皆宜的下酒良伴

20高粱酒──兩岸對峙下形成的金門印象

21普洱茶──黑茶在台灣茶界的華麗轉身

22擂茶──客家傳統再創造的茶飲

PART 3 西方味在台灣

23牛排──老牛排館與台灣人的牛排體驗

24法式料理──在台灣,精緻餐飲的愉悅分享

25西班牙料理──一場宛如詩的料理體驗

26台灣咖啡──第三波咖啡浪潮後的全民飲品

27台式早餐──便宜、多樣又方便的早餐選擇

ISBN:9786264182966

出版社:遠流

規格:平裝 / 232頁 / 13 x 19 x 1.5 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

出版地:台灣