撰文|陳瑋婷(國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士)

祝彥熊 入選 臺展第1回

〉,1927。-485x400.png)

圖片來源:《第一回臺灣美術展覽會圖錄》。

1921年臺灣總督田健治郎以告示第八號,宣布臺北的林業試驗場苗圃試驗地改稱「植物園」。從此以後,肩負研究使命又具備都市生活休閒功能的臺灣第一座近代植物園,正式成立。(註1)日治時期歷年的官辦美術展覽會中,出現過不少以植物園風景為題的入選作品,祝彥熊(1889-待考)於臺展第一回的出品作〈午後的植物園〉(圖1)即為其一。接下來讓我們拼湊、追索百年前〈午後的植物園〉的創作現場,重新發現另一種描繪植物園的角度。

畫裡的風景在哪裡?

祝彥熊畫下〈午後的植物園〉的1927年,臺灣僅有臺北植物園一座近代植物園。(註2)此外,畫家向臺展主辦方登記的住所「臺北市南門町三之一四」,相當鄰近臺北植物園(圖2)。(註3)由此可知,這件入選作品應描摹臺北植物園的園內風光。1925年的〈臺灣總督府中央研究所林業部植物園全圖〉(圖3)是筆者目前找到最接近〈午後的植物園〉成畫年代,且清楚呈現臺北植物園內部地貌的地圖。1927年祝彥熊走訪的臺北植物園,約略如該圖所示。

圖片來源:臺北市百年歷史地圖,〈臺北市街圖〉,中央研究院地理資訊科學研究專題中心,網址:https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/taipei.aspx#(點閱日期:2025-08-03)。

圖片來源:臺灣總督府中央研究所林業部,《臺灣總督府中央研究所林業部要覽》,臺北:臺灣總督府中央研究所林業部,1925,封底。

〈午後的植物園〉(圖1)描繪一條向左蜿蜒的道路,道路兩側種滿樹木植栽。畫面前景及中景處,依稀可見兩道向右彎的小徑。植物群之後隱現一建物的斜屋頂,建物前方還有高聳的棕梠科植物。筆者嘗試比對臺北植物園的老照片,以及園內各建物與道路的關係後,認為畫家可能用畫筆捕捉圖3中星號A往星號B望去的風景。而〈午後的植物園〉遠景的建物,即為圖3黃圈處。

1918年的《臺灣總督府殖產局附屬 林業試驗場植物要覽》收錄的林業試驗場地圖(圖4、圖5),顯示圖3圈圍出的建物在臺北苗圃改制為臺北植物園之前就已經存在,作為休憩所使用。該建物在戰後初期成為圖書館,至晚於1964年因火災焚毀。(註4)林業試驗所收存一張戰後拍攝圖書館的底片(圖6),底片中的圖書館有著白色包邊的斜屋頂,前後立著雄偉的棕梠科植物,與〈午後的植物園〉裡的景況不謀而合。

圖片來源:國家文化記憶庫,〈植物園中圖書館底片〉,網址:https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Object&id=739167(點閱日期:2025-08-04)。

園藝區的入口

1912年臺北苗圃西北方的區域便已培植許多園藝植物(圖7),1918年的地圖(圖4、5)提示該處被規劃作園藝區(粉紅底色)使用,且延續至戰後初年。(註5)換言之,〈午後的植物園〉可能記錄下園藝區入口一帶的景致。現存描述了臺北植物園物種栽植位置的歷史資料,最早可追溯到1935年。(註6)筆者嘗試將1935年以來園藝區入口處一帶栽植過的植物物種,標示於作品上(圖8)。(註7)

值得留意的是,〈午後的植物園〉主要道路右側的樹形,確實猶似文獻提及的福木(Garcinia subelliptica)(圖9)與美國鉛筆柏(北美圓柏,Juniperus virginiana)(圖10);而1918年起植物園便已有栽培上述兩物種的記述。(註8)〈午後的植物園〉道路左側的喬木類樹種,亦呼應過往文獻的記錄。(註9)雖然目前所知定位園內物種的歷史資料,皆晚於作品的成畫年代,仍強化了祝彥熊於園藝區入口附近作畫的推測。

1912年的臺北苗圃與1920年代的臺北植物園,地貌差異不小,但西北方已栽植有園藝和棕梠科植物。

圖片來源:臺灣博物學會,〈臺北苗圃樹木配置一覽圖〉,《臺灣博物學會會報》(1912-11)第2卷第7期,圖版頁。

照片,拍攝者待考,年份待考。-600x400.jpeg)

照片,拍攝者待考,年份待考。-400x400.jpeg)

圖片來源:King’s Sunset Nursey,〈Juniperus virginiana〉,網址:〈https://kingssunsetnursery.com/products/juniperus-virginiana-brodie-br-brodie-cedar〉(點閱日期:2025-08-06)。

園藝學家的目光

事實上,〈午後的植物園〉裡斜屋頂的休憩所,曾多次出現在日治時期藝術家們的作品中,譬如鹽月桃甫(1886-1954)的〈萌芽〉(1927)(圖11)、鄉原古統(1892-1965)的〈臺北名所繪畫十二景:植物園〉(1920年代)(圖12)等。鹽月和鄉原分別站在這棟赭紅色建物的西南側及西北側寫生(圖13),他們筆下的畫面妝點著明媚活潑的花卉植物,流露休閒、遊憩的愉悅氛圍。(註10)尤其鄉原直接將畫中風景定調為臺北的觀光名所,透露著他遊賞植物園的觀景視角。相比之下,描繪林間道路的〈午後的植物園〉顯得更為質樸。

〉,1927。-498x400.png)

圖片來源:顏娟英、蔡家丘總策畫,《臺灣美術兩百年(上):摩登時代》,臺北:春山,2022,頁135。

圖片出自:臺灣總督府殖產局林業試驗場,《臺灣總督府殖產局附屬 林業試驗場植物要覽》,臺北:臺灣總督府殖產局林業試驗場,1918,圖版頁。

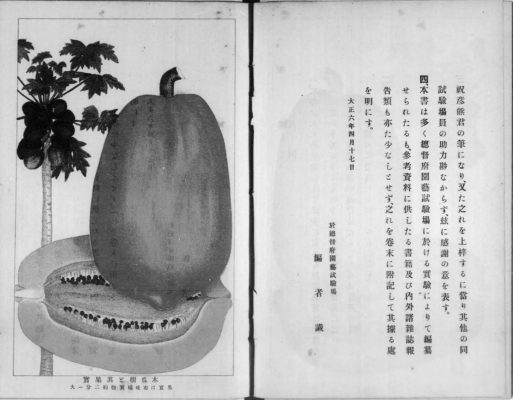

祝彥熊的園藝學專業,或許影響他遊走於植物園時的觀看視線。畫家1911年畢業於鹿兒島縣立大島農學校,1913年渡臺後任職殖產局園藝試驗場,六年後轉任專賣局,於1937年因病離職。(註11)服務於園藝試驗場期間,祝彥熊曾為《臺灣的熱帶果樹(台湾の熱帯果樹)》(1919)系列叢書繪製芒果、木瓜(圖14)、百香果等植物的科學繪圖。(註12)上述果樹臺北植物園內皆有栽植,除了園藝試驗場,畫家很可能也至植物園進行植物型態的觀察。(註13)1927年〈午後的植物園〉裡園藝區入口一帶的風景,不是出於觀光客的視角,說不定展示著園藝學家祝彥熊為了研究,多次往返植物園園藝區的散步路徑。

圖片來源:臺灣總督府民政部殖產局編,《台湾の熱帯果樹》第3卷,臺北:臺灣總督府民政部殖產局,1919,國立國會圖書館藏。

#名單之後351

註釋

- 〈臺灣總督府殖産局附屬林業試驗用地改稱ノ件〉,《臺灣總督府報》,1921-01-22,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071022297a002;吳明勇,〈日治時期「臺北植物園」之設立及其社會功能〉,《臺灣林業專訊》第14卷第6期(2007),頁18-21;〈酒類賣捌人指定申請書 祝彥熊〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00103807006。

- 臺北植物園創於1921年1月22日,前身為1903年創設於臺北苗圃圃區內的母樹園;臺北帝國大學曾規劃有植物園,不過臺北帝大於1928年創校,晚於〈午後的植物園〉的成畫年代;臺灣現存第二古老之植物園是恆春熱帶植物園,但日治時期並非以植物園稱之,而作「熱帶植物殖育場 龜仔甪母樹園」,設於1904年。參考吳明勇,〈日治時期「臺北植物園」之設立及其社會功能〉,《臺灣林業專訊》第14卷第6期(2007),頁18;林照松,〈恆春熱帶植物園史話——談田代安定〉,《林業研究專訊》第23卷第1期(2016),頁18、20。看見臺灣360,〈國立臺灣大學植物標本館〉,網址:https://www.viewtaiwan.com/place.php?v=k5Hbk7gUGKB(點閱日期:2025-08-03)。

- 臺灣日本畫協會,《第一回臺灣美術展覽會圖錄》,臺北:臺灣日本畫協會,1928,頁3;劉錡豫,〈午後的植物園〉,名單之後:臺府展資料庫。

- 臺灣省林業試驗所,《臺灣省林業試驗所植物園指南》,臺北:臺灣省林業試驗所,1951),圖版頁;國家文化記憶庫,〈植物園中圖書館底片〉,網址:https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Object&id=739167(點閱日期:2025-08-04)。

- 臺灣博物學會,〈臺北苗圃樹木配置一覽圖〉,《臺灣博物學會會報》第2卷第7期(1912-11),圖版頁;臺灣總督府殖產局林業試驗場,《臺灣總督府殖產局附屬 林業試驗場植物要覽》,臺北:臺灣總督府殖產局林業試驗場,1918),圖版頁;臺灣省林業試驗所,《臺灣省林業試驗所植物園指南》,臺北:臺灣省林業試驗所,1951,圖版頁。

- 臺灣總督府中央研究所林業部,《臺北植物園》,臺北:臺灣總督府中央研究所林業部,1935。

- 臺灣省林業試驗所,《臺灣省林業試驗所植物園指南》;臺灣總督府中央研究所林業部,《臺北植物園》;臺北植物園,〈福木〉,網址:https://tpbg.tfri.gov.tw/PlantContent.php?rid=275(點閱日期:2025-08-04);臺北植物園,〈阿勃勒〉,網址:https://tpbg.tfri.gov.tw/PlantContent.php?rid=159(點閱日期:2025-08-04)。

- 植物中文名稱直接引自歷史文獻,並括弧標示學名,必要時加註現今較常見之中文名稱。臺灣省林業試驗所,《臺灣省林業試驗所植物園指南》,頁13;臺灣總督府殖產局林業試驗場,《臺灣總督府殖產局附屬 林業試驗場植物要覽》,頁21、55-56。

- 臺灣省林業試驗所,《臺灣省林業試驗所植物園指南》,頁12-13。

- 鹽月桃甫創作〈萌芽〉時的寫生位置,參酌學者呂采芷的研究成果。呂采芷,〈生機盎然──鹽月桃甫的《萌芽》〉,「Bí-su̍t Taiwan美術台灣」,網址:https://bisuttaiwan.art/2020/10/15/%E7%94%9F%E6%A9%9F%E7%9B%8E%E7%84%B6-%E9%B9%BD%E6%9C%88%E6%A1%83%E7%94%AB%E7%9A%84%E3%80%8A%E8%90%8C%E8%8A%BD%E3%80%8B/(點閱日期:2025-08-02)。關於鄉原古統創作〈臺北名所繪畫十二景:植物園〉時的寫生位置,研究者黃子恩比對植物園舊照片後,認為藝術家描繪園藝花圃區的景致;又,該舊照片中的建築,依張勵婉等人的論文,乃休憩所。綜而言之,〈臺北名所繪畫十二景:植物園〉紀錄下1920年代休憩所與園藝花圃區一帶的風景。筆者進一步對照作品、上述舊照片與舊地圖,由建築與地貌景觀的相對位置推測,畫家應站在休憩所的西北方處取景。黃子恩,〈殞落的新星:田中瑞穗(1920-1945)與他心中的植物園〉,名單之後:臺府展史料庫;張勵婉、蔡碧鳳、謝育慈,〈臺灣頂尖的林業文獻專門蒐藏——林業試驗所圖書館〉,《林業研究專訊》第21卷第3期(2014),頁41。

- 張哲維,〈祝彥熊履歷表〉,名單之後:臺府展資料庫;原始資料出自〈酒類賣捌人指定申請書 祝彥熊〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00103807006。

- 臺灣總督府民政部殖產局編,《台湾の熱帯果樹》第2-6卷,臺北:臺灣總督府民政部殖產局,1919。

- 臺灣總督府殖產局林業試驗場,《臺灣總督府殖產局附屬 林業試驗場植物要覽》,頁92、94、174-175。

〉,1927。.png)