撰文|李知灝(國立中正大學台灣文學與創意應用研究所教授兼所長)

郭雪湖 入選 臺展第1-10回;府展第1-6回

特選 臺展第2-3、6回

無鑑查 臺展第3-4、6回;府展第1回

臺展賞 臺展第4-5回

臺日賞 臺展第6回

朝日賞 臺展第9回

推薦 府展第2、5-6回

「親像殘酷的天使,少年啊!成為神話吧!」

Tshin-tshiūnn tsân-khok ê thinn-sài, siàu-liân ah ! sîng-uî sîn-uē ba ! (註1)

1927年第一回「臺灣美術展覽會」是近代臺灣美術史的重大事件,也是後世所謂「臺展三少年」橫空出世的時刻,那年郭雪湖(1908.4.10-2012.1.23)19歲,陳進與林玉山則為20歲。

郭雪湖出生於臺北大稻埕,2歲喪父,由母親獨力撫養長大。1917 年進入大稻埕第二公學校(今臺北市日新國小)就讀,因導師陳英聲的鼓勵而展現繪畫天分。1923 年他曾短暫就讀臺北工業學校土木科,但很快發現與志趣不合,退學後便投入自學繪畫。1925 年他跟隨蔡雪溪學習臨摹佛像與裱褙技藝,「雪湖」之名亦由蔡雪溪所賜。而二年後,在師傅蔡雪溪意外落選(註2)的情況下,「少年」郭雪湖入選第一回臺展而留名青史。

事實上「臺展三少年」的說法並未見諸當時報紙,新聞報導中最年輕的入選者為13歲的濱武蓉子與素木洋一,(註3)其他焦點還有二十名在學的「少年」學生入選,(註4)而同樣為20歲的李石樵與楊佐三郎更未被列入「少年」之列。後世為何出現「臺展三少年」的說法?相較於其他「少年」為西洋畫部,入選東洋畫部又是臺灣人的郭雪湖等三人或許因此被當時人所特別關注。在當年10月27日《臺灣日日新報》的漢文欄,才有報導介紹三人的作品,當中評論郭雪湖及其〈松壑飛泉〉道「年齒無多,故其筆力較弱,然實具天才,岩壑分明饒有生氣,亦將來有望之一畫家也。」(註5)這樣的評論在讚譽中略帶保守,但至少認可其天才與「少年」的身分。

然而在當時,「少年」的出現對落選的成名畫家來說,卻是「殘酷」的現實。當年第一回臺展有五百四十餘件作品參展,卻僅約百件入選,特別是傳統的南畫多數落選。這樣的結果,對當時仍以臨摹為主的成名畫家而言,無異是一記「殘酷」的打擊。於是天母教宮比會中治稔郎召集落選者,舉辦「落選作展覽會」,就連郭雪湖的師傅蔡雪溪也展出其落選作品〈竹林七賢〉。(註6)對照同時在臺展上脫穎而出的「少年」新秀們,這場「落選展」更像是一種反撲,透露當時傳統與新興勢力之間的緊張與角力。

「若是咱兩人的相拄有意義,我就是為著認捌自由的經書」

Nā-sī lán nn̄g lâng ê sio-tú ū ì-gī, guá tō-sī ūi-tiō jīn-ba̍t chū-iû ê king-su

第一回臺展開幕,少年郭雪湖忐忑走進展場,卻在中央一幅三曲屏風前停下——鄉原古統的〈南薰綽約〉。阿勃勒如金雨傾瀉,鳳凰花烈焰般盛放,夾竹桃錯落其間,藍雀與白鴿穿梭花叢,濃豔色彩幾乎刺痛雙眼。那股從臺灣土地生長出的「南國氣息」,與日本內地送來的古雅參考畫截然不同。郭雪湖久久凝視,彷彿突然明白:繪畫不必只是臨摹,它可以描繪現實、記錄生活。自此,他的筆觸更細膩,色彩更奔放。而誰能想到,這件作品在無意間點燃了少年的未來,也推動了臺灣畫壇的轉折。

此後郭雪湖與鄉原古統維持亦師亦友的關係,其夫人林阿琴也是鄉原古統的學生,經其介紹而相識、結婚。而郭雪湖也進一步吸收了鄉原古統的畫風,讓他後來的作品更加細密而燦爛。

「用噴湧的熱情,反背記憶,來擁抱這个宇宙閃爍。」

Iōng phùn-íng ê jia̍t-tsîng, huán-puē kì-ik, lâi iong-phàu tsi̍t ê ú-tiū siám-sih.

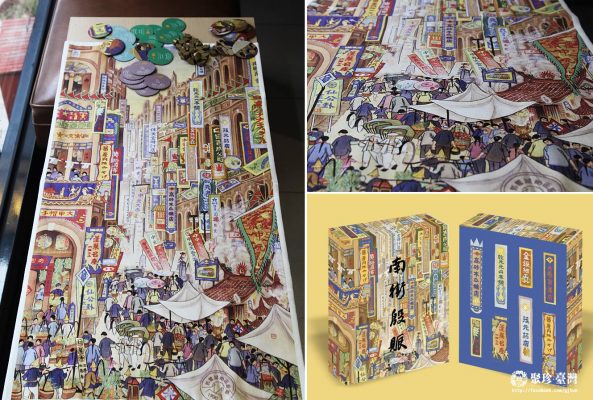

1930 年,郭雪湖完成傳世名作〈南街殷賑〉。畫中大稻埕的街景繁華喧鬧:特意被拉高的街屋強調現代化的街道,繽紛的招牌與旗幟隨風閃動,攤販吆喝、人聲雜沓彷彿都凝結在繁密的構圖中。鮮豔的膠彩色澤不只是裝飾,而像是捕捉了都市的呼吸與庶民的氣息。這不是靜謐的山水,而是一份城市的檔案。從招牌字體到人潮流動,每個細節都在講述 1930 年代臺北的日常。郭雪湖的筆觸,讓庶民文化以如此華麗的姿態進入藝術史。他不只畫出繁華,更封存了一座城市的靈魂,讓後人仍能聽見那條街的脈動。

〈南街殷賑〉可視為一種「視覺民族誌」,補足文字史料的不足。與其說它是單純的藝術作品,不如說它同時是都市文化的記錄。不同於傳統畫家專注於山水仕女,郭雪湖選擇描繪庶民景象,讓日常生活被看見、被欣賞。在殖民現代化的脈絡下,這不僅是臺北繁榮的縮影,也是臺灣人尋找身份與歸屬的證據。

圖片來源:《第三回府展圖錄》。

隨後在臺府展的作品中,亦可看到「視覺民族誌」的身影,如〈南瓜〉(1933)、〈田家之朝〉(1940)、〈葡萄〉(1940)、〈涼味〉(1942)捕捉農村與飲食文化;〈戎克船〉(1935)、〈風濤〉(1936)則描繪島嶼與大海的搏鬥。這些作品宛如圖像的民族誌,用畫筆而非理論,記錄了都市、農田、海洋的庶民切片——既是日記,也是時代的見證。

「比任何人更加發光,少年啊!成為神話吧!」

Pí jīm-hô lâng kìng-ka huat-kng, siàu-liân ah ! sîng-uî sîn-uā ba !

從第一回臺展入選後,郭雪湖年年都有作品在臺府展展出。「臺展三少年」只是開端,其後臺府展仍不斷打造關於「少年」首度入選的傳奇故事:李秋禾(15)、方昭然(16)、林雪洲(16)、呂彼得(17)、張麗子(17)、洪允權(18)、黃瓊源(18)、大磐玲子(18)、張敏子(18)、郭文興(19)、李石樵(19)、江輕舟(19)、院田繁(19)、蔭山泰敏(20)、楊樹(20)……。(註7)

這些首次入選的「少年」,彷彿是對當時代社會與畫壇表達強烈的呼告。他們的年輕有為,以及對畫壇展現的新鮮活力,讓大眾感受到來自新世代的衝擊,就像〈残酷な天使のテーゼ〉整首歌最後所吶喊的:「少年啊!成為神話吧!」

#名單之後350

註釋

- 出自1995年日本動漫《新世紀福音戰士》主題曲〈残酷な天使のテーゼ〉(殘酷天使的行動綱領)。原文為日文,臺語文部分為筆者嘗試以自行研製的AI機器人「宮台羽」協作翻譯。為表現歌詞意境,文句不完全採用臺語白話的通常用法。

- 在第一回臺展入選名單揭曉前,《臺灣日日新報》曾以專欄報導蔡雪溪,並期待其獲選。〈臺展アトリヱ巡り(一五) 雜音をよそに 繪筆を運ぶ 蔡雪溪氏〉,《臺灣日日新報》,1927-09-21(5版)。

- 〈臺展入選者中に 可憐な二人 濱武蓉子さんと素木洋一君〉,《臺灣日日新報》,1927-10-22(5版)。

- 〈特に目立つ アマチユア 洋畫には少年が多い〉,《臺灣日日新報》,1927-10-28(4版)。

- 〈本日開院式 臺灣美術展讀畫記 本島人藝術家尚要努力〉,《臺灣日日新報》,1927-10-27(4版)。

- 〈宮比會の主催で 落選繪の展覽會開催 互選で等級を附し 賞品を贈呈すると〉,《臺灣日日新報》,1927-11-08(2版)。

- 姓名後方括號數字為該畫家初次入選臺府展的年紀,此為初步考察的名單,當中歲數或有因為民俗習慣而有誤差。