撰文|吳謹為(國立中央大學藝術學研究所碩士)

林華嵩 入選 臺展第10回

英年早逝的林華嵩留下的史料並不多,現今人們對於他的生平事蹟所知甚少,所幸《臺灣日日新報》幾則報導的記錄,幫助我們進一步認識這位畫家。林華嵩出生於臺北入船町三之一二八,鄰近艋舺青山宮一帶,父親林禮仁身任臺北地方法院司法書士。林華嵩畢業於老松公學校(今老松國小)高等科,自求學期間便以圖畫為特長,1934年向「臺展三少年」之一的郭雪湖拜師習藝,隔年投入臺灣美術展覽會(簡稱臺展),不料落選。1936年第十回臺展開辦,林華嵩依然努力不懈,創作三件作品再次參與徵選,卻也為此精進過勞,因急性腹膜炎而驟逝,得年二十歲。(註1)可惜林華嵩未能在臨終前夕,親自得知作品〈淡水之濱〉(淡水の濱)(圖1)獲選的消息。不過事實上,他的作品審查過程並不順遂,還曾經一度捲進重複入選的風波。

根據1936年10月19日《臺灣日日新報》記載,林華嵩發生兩件作品同時入選的特殊現象,其中包括以本名參選的〈淡水之濱〉,以及另外一件署名為「林雪塘」的〈秋宵〉。「雪塘」是林華嵩的雅號,〈秋宵〉則是在他身後,由出品代理人送件申請。同樣「二重入選」的爭議,也出現在臺中神岡畫家呂孟津身上,他以本名和雅號「呂墨仙」分別出品〈佛桑花〉與〈菊園〉兩件作品,也同時入選第十回臺展。(註2)更在不久之前,1936年10月14日《臺灣日日新報》報導,日本文部省美術展覽會(簡稱新文展)也面臨類似案例,神戶高商出身的森田久,透過本名申請的〈砂丘〉入選,而以雅號「森田早苗」獲選的〈女二人〉則依據「一人一件主義」(一人一點主義)原則被退回,成為新文展首次撤銷入選資格的先例。(註3)

由於當時臺展規則對於本名與雅號投稿的問題,未有明文規定限制,而審查委員會也考量林華嵩初次入選,且事出於病逝後代理人協助投件導致有誤,最終判定〈淡水之濱〉入選,至於〈秋宵〉則由出品代理人撤回申請。(註4)

另一種淡水:〈淡水之濱〉裡的風景變奏

淡水自古以風景名勝而為人稱道,從清領時期的「淡水廳四景」與「淡北八景」,迄至1927年臺灣日日新報社舉辦的全國性投票活動,更使淡水名列「臺灣八景」之一。淡水同時是畫家喜愛描繪的對象,經常現身於臺展入選作品之中。以第十回臺展為例,除了林華嵩的〈淡水之濱〉,尚有盧春元〈淡水風景〉、竹中正義〈淡水風景〉和楊三郎〈淡江夕暮〉,(夕暮の淡江)等直接以淡水為名的佳作,此外陳澄波取景於淡水的〈崗〉和〈曲徑〉也於同回臺展露出。面對如此熱門的創作題材,林華嵩將會如何表現呢?

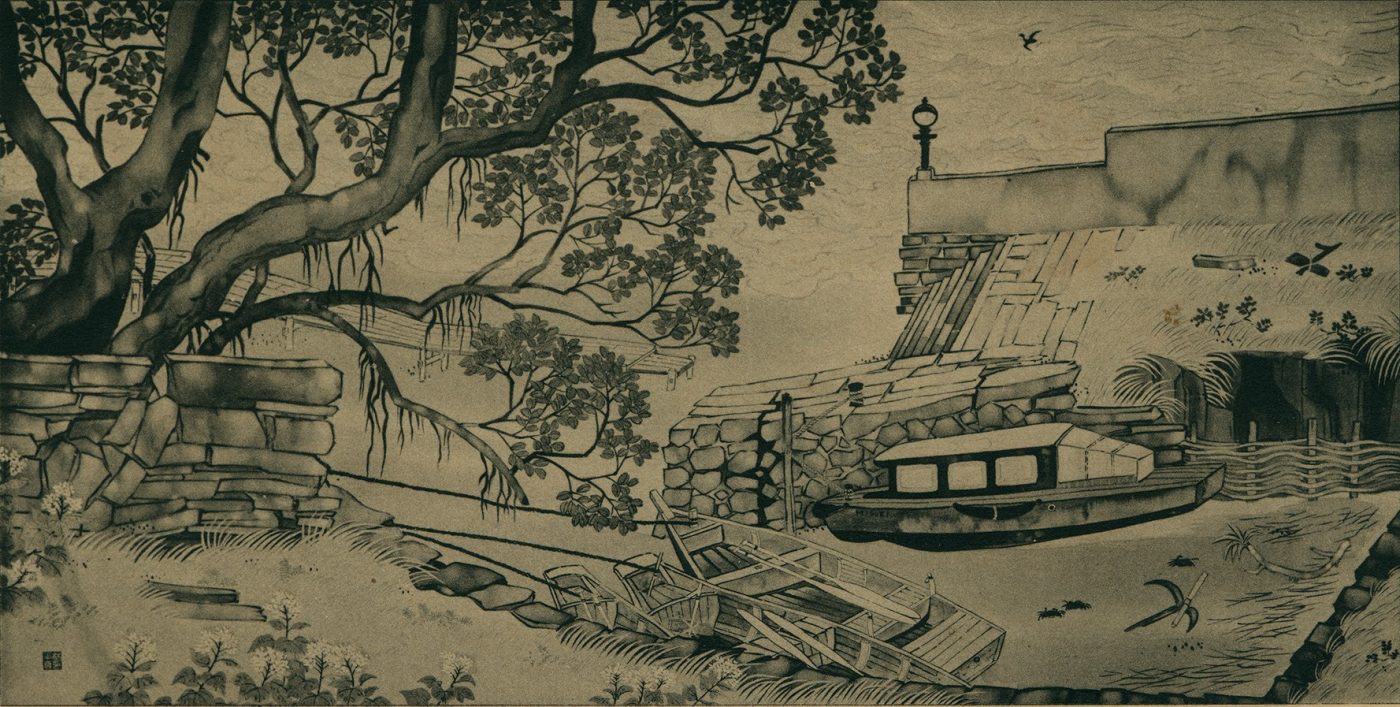

首先,〈淡水之濱〉與眾不同之處,來自於觀看視野的差異:對比常見取景,像是畫家站在山崗高處,全覽街道屋瓦,對望觀音山及河面上的戎克船;相對於上述遠眺的景致,林華嵩將視角貼近淡水河岸,更專注於河堤一隅的描繪。〈淡水之濱〉近景為築起一道石垣的繁花綠地,茂盛的榕樹佔據畫面的左半部,枝葉遮掩後方的木棧橋。石牆右方的繫繩牽引三艘扁舟,停靠於沙岸斜坡上。一艘有著船艙的小艇,安置在另一側堤岸旁。視線順著河岸往後推進,越過登船口的石階,最後止於遠景圍牆,頂端看似一盞球形燈柱、深色鳥影以及若隱若現的波紋。

林華嵩格外著力於景物的細緻刻劃與輪廓勾勒,可能受到郭雪湖風格的影響,《臺灣日日新報》的大高文濤也曾如此評論道:

「大自然其實是更美麗的,然而林華嵩〈淡水之濱〉、郭雪湖〈風濤〉用筆線描過於顯目」。(註5)

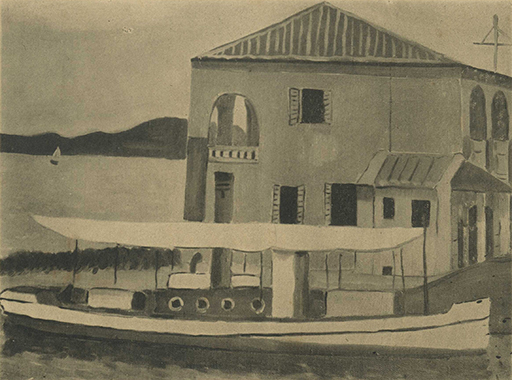

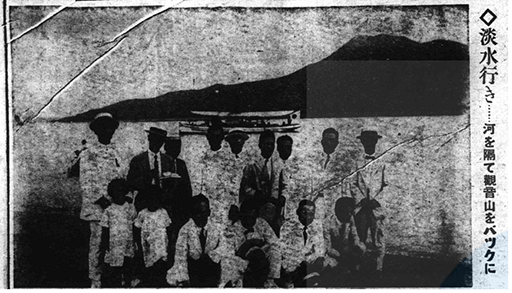

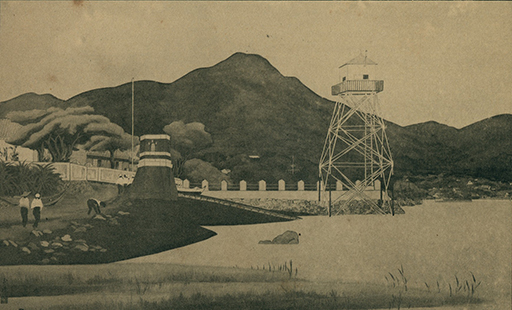

令人玩味的是,雖然名為〈淡水之濱〉,我們卻難以在作品裡,找到能夠明確辨識為淡水的地標。對比第一回臺展入選吉村晉的〈淡水風景〉(圖2),和〈淡水之濱〉一樣採取貼近河岸的視角,吉村晉選擇近距離描繪淡水稅關監視部的拱形迴廊建築(圖3),以及畫面前方停泊的小蒸汽船,也是當時在淡水河上可見的機動艇(圖4)。又比如同樣入選第十回臺展林玉珠的〈河口的燈臺〉(河口の燈臺)(圖5),詳實描繪淡水河口的燈塔及其周遭。相較於前者,林華嵩似乎更著墨於不同空間透視的舖排,營造出截然不同的趣味性──仔細端詳〈淡水之濱〉,前景石牆與榕樹係以平視視角,然而後方的河面和木棧橋,皆採以俯瞰的平遠構圖,視角順勢延續到堤岸與陸地,直到遠景波紋繞過淺薄的牆壁與燈柱,向畫外蔓延。

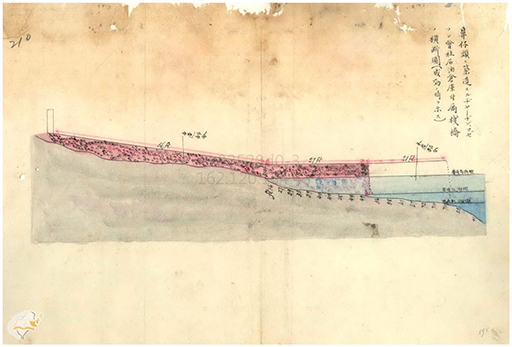

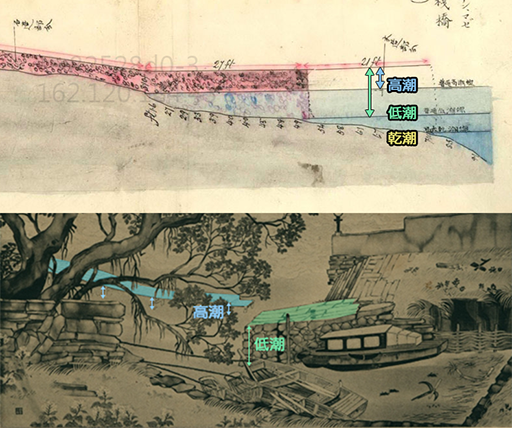

不僅如此,〈淡水之濱〉描繪木棧橋的曲折延伸,尤以堤岸長條狀與卵石不同造型的堆疊,更顯裝飾性風格,迥異於林玉珠〈港邊小閒〉(港ノ小閑)(圖6)以透視由近至遠,刻劃連續而整齊緻密的堤岸。進一步觀察〈淡水之濱〉還會發現,木棧橋及用以嫁接的砌石堆,並不在同一個水平位置,並且兩者之間存在間隙。若我們比較過去淡水港戎克船卸載貨的影像(圖7),可知砌石堆如何銜接棧橋。除此之外,像是淡水鼻仔頭嘉士洋行石油倉庫的棧橋設計圖(圖8),從堤岸和棧橋下方水位退漲潮的高度落差,得以看出端倪;易言之,即〈淡水之濱〉裡堤岸處於低潮期,而同一時間,棧橋橋底的河面卻描繪為高潮的位置(圖9),似乎呈現出水面高度不同步的狀態。這是藝術家無意抑或刻意為之,有待釐清。整體而言,這種畫面的空間錯動,讓原先饒富細節的靜謐場景更添可看之處。

歸帆:龍山寺會議室內的一場遺作展

1936年10月21日午後,林華嵩的喪禮在自宅中舉行,結束後安葬於郊區的福興山麓之下。(註6)不過,他的驟然離去並未使人們輕易地淡忘他的作品,同年12月12日,由東瀛雪鴻會主持為期二日的「故林華嵩君遺作東洋畫展覽會」,選定艋舺龍山寺會議室內,展出林華嵩留下的數十幅東洋畫作品,以及生前蒐集的百餘件郵票。值得一提的是,報紙還刊登一幅畫作的照片,提到:「寫真即君入選臺展之百合圖」(圖10),(註7)然而我們已經知道的是,林華嵩入選臺展的作品應為〈淡水之濱〉,那麼這件「百合圖」指的是〈秋宵〉嗎?或是繼〈淡水之濱〉和〈秋宵〉之外,參選臺展的第三件作品呢?抑或其他可能,尚待更進一步的研究。

至於林華嵩遺作展為何選擇在龍山寺舉行,可能出於以下幾種原因:其一為家族背景的淵源。林華嵩本是地方望族出身,開臺祖林式霽事業發跡於艋舺,經商致富,道光年間以「林全勝」之名捐獻重修龍山寺。(註8)無獨有偶,大正年間林華嵩的父親林禮仁提供善款「貳百九拾貳圓」,協助寺廟修建。(註9)又根據1932年〈龍山寺全志編纂傳告成碑記〉得知,林禮仁曾擔任編纂委員,(註10)以上顯見林氏家族與龍山寺的關係匪淺。

其二為東瀛雪鴻會的緣故。林華嵩可能基於書畫專長和集郵的嗜好,結識東瀛雪鴻會社員與艋舺地方相關人士。東瀛雪鴻會由楊仁俊和詩人駱子珊倡設,為研究集郵和明信片的交流性社團,1930年曾在龍山寺舉行發會式。東瀛雪鴻會的核心人物也與龍山寺關係密切,例如駱子珊創立的高山文社,其事務所自1925年設址於龍山寺鼓樓下方的左廂房,成為社員活動據點之一。(註11)1932年〈龍山寺全志編纂傳告成碑記〉也記載,楊仁俊為當時的委任書記,甚至他在戰後,與楊振榮派下子弟貢獻舊大厝的建材,作為龍山寺中殿重建之用。(註12)藉由上述人脈的爬梳,也提示林華嵩生前可能交集的地方社群網絡。

另一方面,龍山寺會議室這個看似平凡無奇的聚會場所,實際上曾經幾度乘載臺灣美術史的重要作品,成為置身傳統廟宇裡的現代美術展示空間。我們得以從《臺灣日日新報》窺見一些蛛絲馬跡,早於1927年郭雪湖之師──蔡雪溪(亦即林華嵩的太老師),便曾在龍山寺的會議室舉辦個展。(註13)1928年陳澄波的〈龍山寺〉(圖11)入選第二回臺展,並將畫作奉納於龍山寺,根據報導:「經奉納於龍山寺內。為黃土水氏所彫之釋尊像。同列於會議室內」,可以發現黃土水1926年完成的〈釋迦出山〉也齊聚一堂。(註14)事隔八年,龍山寺會議室迎來了林華嵩遺作展覽會,引人遐想的是,當時遺作展的面貌究竟為何,而會議室內是否還陳列著〈龍山寺〉和〈釋迦出山〉呢?這些無限懸想,將等待未來更多解答。

#名單之後337

註釋

- 〈發表を見ず逝く 二點入選の林華嵩君〉,《臺灣日日新報》,1936-10-19(日刊7版)。

- 〈一人で二點出品を 臺展で二組發見〉,《臺灣日日新報》,1936-10-19(日刊7版);〈呂氏の出品は二点とも撤回か〉,《臺灣日日新報》,1936-10-20(日刊2版)。

- 〈新例.初入選の取消 “本名と雅號で新文展へ二點” 森田畫伯の正體暴露〉,《臺灣日日新報》,1936-10-14(夕刊2版)。

- 〈一人で二點出品を 臺展で二組發見〉,《臺灣日日新報》,1936-10-19(日刊7版);〈別人を裝つた 入選畫は撤囘〉,《臺灣日日新報》,1936-10-20(日刊11版);〈臺展入選者 用本名號 圓滿解決〉,《臺灣日日新報》,1936-10-21(夕刊4版)。

- 大高文濤,〈東洋畫部瞥見〉,《臺灣日日新報》,1936-10-25(日刊6版),中譯自顏娟英,《風景心境:臺灣近代美術文獻導讀(上)》,臺北:雄獅,2001,頁252;劉錡豫,〈淡水之濱〉,名單之後:臺府展史料庫。

- 〈艋舺林禮仁氏之四男華嵩君之葬儀〉,《臺灣日日新報》,1936-10-20(夕刊4版)。

- 〈林華嵩氏 遺作展 於萬華龍山寺〉,《臺灣日日新報》,1936-12-11(日刊4版);〈故林華嵩君遺作東洋畫展覽會〉,《臺灣日日新報》,1936-12-11(日刊8版)。

- 參考林氏家族後代整理的史料,詳見:http://greenpot.50webs.com/ta/linfamily.htm(點閱日期:2025-03-31)。

- 劉克明編,《艋舺龍山寺全志》,臺北:臺北艋舺龍山寺全志編纂委員會,1951,頁46-47。

- 國史館臺灣文獻館,〈龍山寺全志編纂傳告成碑記拓本〉,網址:https://collections.culture.tw/th_collectionsweb/collection.aspx?GID=MQMAMRMLMD(點閱日期:2025-03-31)。

- 〈翰墨因緣/披露擊鉢吟〉,《臺灣日日新報》,1925-11-01(夕刊4版)。

- 劉克明編,《艋舺龍山寺全志》,頁14-15。

- 〈蔡雪溪氏個人展 三日間在龍山寺〉,《臺灣日日新報》,1927-07-28(日刊4版)。

- 〈龍山寺洋畫奉納〉,《臺灣日日新報》,1928-11-12(日刊6版)。