撰文|劉錡豫(書院街五丁目的美術史筆記)

石本秋圃 入選 臺展第8-9回

日本江戶時代,作為將軍德川家「御三卿」之一的「一橋德川家」,居住在將軍所在的江戶城,他們猶如幕府的屏障與「分身」,為宗家(將軍)提供繼承將軍之位的養子。實際上,末代「征夷大將軍」德川慶喜,就是出自一橋德川家。

隨著大政奉還,天皇重新取得政權,原本的德川幕府被列為「華族」,依然具有貴族的資格和俸祿,一橋德川家也包含在內,甚至短暫以「一橋藩」的形式,作為幕藩制轉換到郡縣制的過度存在。

不過隨著一橋藩在明治初期被廢除,一橋德川家雖保有華族身份,但侍奉其家族的武士們,即使在明治維新以後仍被稱為「士族」,實則與平民無異,失去原有的榮光和經濟來源。而我們故事的主角,石本秋圃(本名道勝)——他的父親石本秋園(本名藤太),便出生於廢藩後的明治四年(1871年)。

精細的筆法傳承:土佐派與石本家的畫業

石本秋圃的父親石本秋園是家族的三子,祖父信太郎為舊一橋藩的藩士。明治維新後,原先仰賴幕府俸祿的藩士頓時失去依靠,只能另謀出路。年輕時,石本秋園先向歌川派的浮世繪師石塚寧齋習畫,之後跟隨土佐派的畫家川崎千虎、在原古玩(本名古屋重壽)學習。(註1)

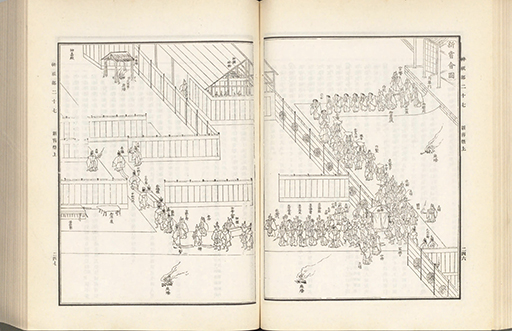

土佐派的歷史十分悠久,長年擔任宮廷與幕府的御用繪師,與受到民間歡迎的浮世繪截然不同。作為日本「大和繪」的名門,土佐派擅長描繪日本歷史題材,對於宮廷、幕府的制度、服飾、文化有著深入的理解(這是被稱作「有職故實」的學問)。川崎千虎、在原古玩都是擅長此道的土佐派畫家,其中在原古玩甚至是一橋德川派的舊家臣,這或許是石本秋園能向其學畫的原因。

1891年以後,石本秋園先後任職帝室博物館與東京帝國大學史料編纂局,在日本文化財保護運動的浪潮下,石本秋園受命對日本各地的古物、國寶進行調查和精細的臨摹複製工作。

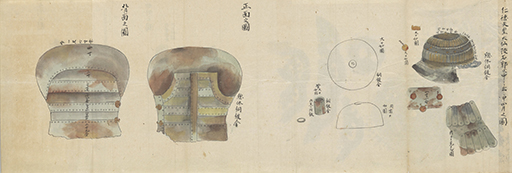

如今藏於靜岡縣立美術館的石本秋園〈仁徳天皇陵出土甲冑縮図〉(註3)完成於這段時期,秋園以精細、紀實的筆法,忠實地描繪古老甲冑上銅綠、缺損,這種畫法可以說徹底壓抑了自己的風格,只為紀錄古物上的訊息,提供給後世研究、修護與複製時參考。

比對宮內廳藏〈仁徳天皇御陵前方部発見甲冑之絵図〉的相同造型甲冑圖,可以看出石本秋園對細節與質感的描繪功力。

與石本秋園共同製作〈仁徳天皇陵出土甲冑縮図〉的國學家小杉榲邨,亦隸屬於帝室博物館,兩人關係密切。根據靜岡縣立美術館學藝員的研究,小杉榲邨是蜂須賀家德島藩的陪臣之子,1895年擔任蜂須賀家新築洋館的室内裝飾圖案審査工作時,由石本秋園獲得一等賞。根據史料,小杉榲邨可能將女兒ヨネ(應是養女)許配給石本秋園,由此可見他對秋園的賞識之情。(註4)

婚後,石本秋園與ヨネ育有兩個兒子:長男石本岩根,以及本文主角,次男石本道勝(秋圃)。(註5)

其中,岩根畢業於九州帝國大學,專攻德文;道勝則畢業自東京帝國大學東洋文學科,並向畫家川崎小虎學畫——小虎的外祖父正是川崎千虎,秋園的老師。除此之外,根據道勝雅號「秋圃」,可見他也向秋園習畫,繼承「秋」字。(註6)

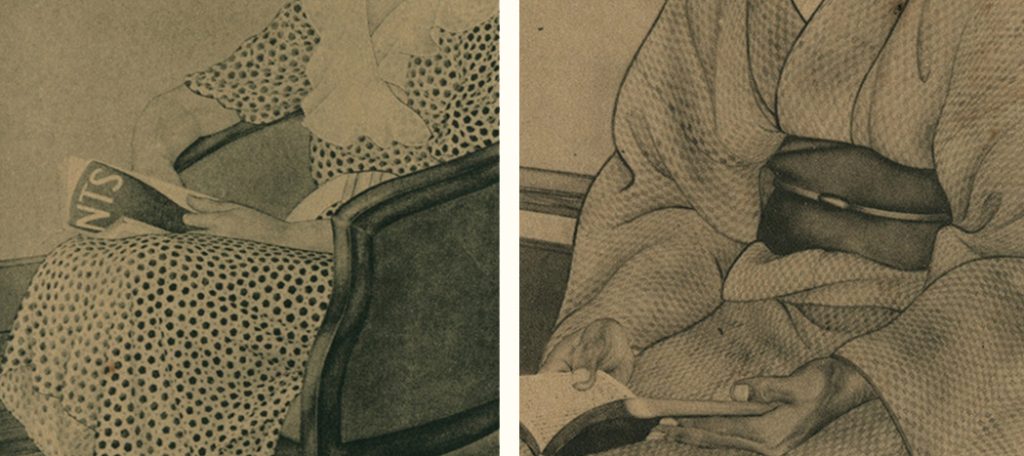

1930年,石本岩根來臺,在臺北高等學校教授德語。1934年,當時在東京府立第九中學校(今東京都立北園高等學校)擔任國語(日語)與漢文教師的石本秋圃,以母親為題材繪製日本畫,寄給遠在臺灣的兄長,沒想到意外入選了第八回的臺灣美術展覽會(臺展),獲得朝日賞的殊榮。(註7)

當時報紙的評論對此畫讚不絕口,像是:「膝前的讚美歌集讓座敷的感覺更為深刻。色彩方面也不在話下,尤其是和服的描寫,值得驚嘆。」以及「石本秋圃的這幅畫作,沒有任何不快感而且直率、純真,連老母手上的古書冊的文字,雖然極小,卻幾乎到了可以辨識的地步。」等評論,都對石本秋圃刻畫細節的能力感到驚嘆不已。(註8)

隔年,石本秋圃再次寄送作品〈老師的肖像〉參加第九回臺展,同樣展現出來極其細緻、精密的細節描繪功力。包含畫面背景窗簾、木頭地板的質感,以及西洋女性身上洋裝斑點花紋的描寫,都可看出石本秋圃對畫面細節的要求。這份態度或許是傳承自長年臨摹古物,同樣對畫面細節一絲不苟的父親秋園吧。

當秋圃得知自己入選臺展,於東京接受採訪時,曾開心地說道:「雖然我現在還沒有很成熟,但希望將來能繼承父親的足跡,成為繪畫方面的專業者。」(註9)

信仰基督的石本家族:〈母親肖像〉之謎

在入選第八回臺展的〈母親肖像〉裡,石本秋圃的母親ヨネ戴著眼鏡,端坐於座敷上,慎重地讀著手上的書本。

雖然受限於黑白照片,難以判斷書本內容,但根據報紙上「畫家年老的母親低頭閱讀聖經」、「膝前的讚美歌集」等描述,可見石本秋圃的母親正在閱讀聖經與讚美詩。(註10)

實際上,石本家族似乎都是基督教徒。根據日本《基督教年鑑》(1941),石本秋圃與秋園父子皆屬於東京的「駒込基督教會」,隸屬於長老教會派的「日本基督教會」。(註11)此教會創立於1893年,教會現址為西片町教會。

除此之外,來到臺灣工作的石本岩根也是該教會的信徒,根據戰後編纂的《石本岩根先生遺文集》(1980),父母與岩根、秋圃似乎都在1913年於駒込基督教會受洗。(註12)

從這個角度來思考石本秋圃當年將〈母親肖像〉送給兄長的意義,或許,在室內讀著聖經的母親,既呼應家族對上帝的虔誠信仰,也是兄弟對母親的日常印象和記憶吧。

除此之外,根據《石本岩根先生遺文集》,1934年,也就是弟弟秋圃將〈母親肖像〉送到臺灣並入選臺展的那年,岩根先是於三月回到日本,在青山學院(由基督教衛理公會創辦)結婚,之後在臺北大安龍安坡購置新屋。(註13)

此時秋圃繪製〈母親肖像〉,似乎更多了慶祝兄長成婚、喬遷的意涵,是即使隔個海洋,石本家族依然緊密相連的證據。

#名單之後340

註釋

- 以下有關石本秋園的生平與師承,參照成瀬麟、土屋周太郎編,《大日本人物誌:一名・現代人名辞書》,東京:八紘社,1913,頁146。至於石塚寧齋的身份,參考大槻勤壽編輯,《明治一五年絵画共進会出品画家々名一覧》,大阪:同編者,1883。

- 有關此書插畫作者為石本秋園的記載,參照神宮司廳編,《古事類苑 第1冊》,京都:古事類苑刊行會,1927,頁18。

- 作品資訊見:静岡県立美術館 デジタルアーカイブ,〈仁徳天皇陵出土甲冑縮図〉,網址:https://jmapps.ne.jp/spmoa/det.html?data_id=421(點閱日期:2025-06-25)。

- 浦澤倫太郎,〈小杉榲邨と大仙陵古墳——石本秋園《仁徳天皇陵出土甲冑縮図》をめぐって——〉,《静岡県立美術館ニュース》134(2019-07),頁6-7;瀧澤壽一,《石本岩根先生遺文集》,東京:聖文舍,1980,頁693-698。

- 除此之外還有女兒。關於石本秋圃與石本岩根的關係,參考蕭亦翔,〈石本道勝〉,名單之後:臺府展史料庫。

- 〈石本岩根任臺北高等學校教授、俸給〉,《總督府公文類纂》,1931-12-01,國史館臺灣文獻館,典藏號:00010067055;〈朝日賞に輝く〉,《大阪朝日新聞‧臺灣版》,1934-10-25(13版);東洋大學編,〈大學部支那哲學東洋文學科〉,《東洋大學一覧 昭和9年度》,東京:東洋大学,1935,頁178。

- 〈寫眞代りに兄へ 送つた「母の肖像」 東京府立九中に國漢を敎ゆる 初入選の石本秋圃君を訪ふ〉,《臺灣日日新報》,1934-10-25(夕刊2版)。

- 劉錡豫,〈母親肖像〉,名單之後:臺府展史料庫。

- 〈寫眞代りに兄へ 送つた「母の肖像」 東京府立九中に國漢を敎ゆる 初入選の石本秋圃君を訪ふ〉。

- 同上註。

- 日本基督教聯盟年鑑部編,《基督教年鑑 昭和16年版》,東京:同編者,1941,頁400。

- 瀧澤壽一,《石本岩根先生遺文集》,頁693。

- 同上註,頁694。