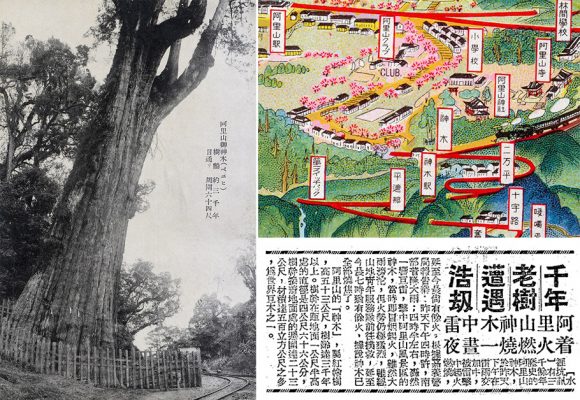

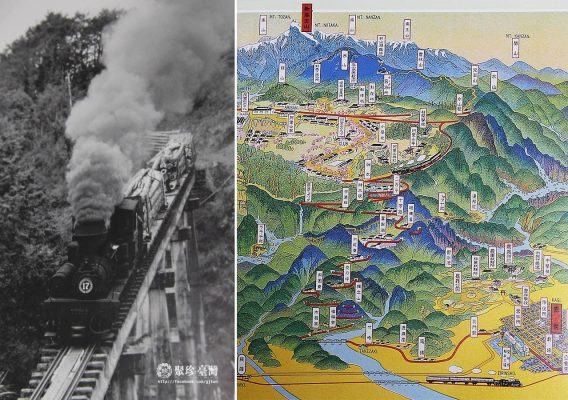

你看得出陳澄波這幅鋼筆速寫,描繪的是阿里山嗎?

左下的鐵軌和火車不只至今都是阿里山的代表風景之一,更是阿里山早期能留下這些藝術紀錄的重要原因!

1912年4月初,石川欽一郎第一次登阿里山時,他只能從嘉義搭火車到竹崎,再轉乘轎子與徒步上山。那時森林鐵道尚未建設完成,山是一個需要體力克服的空間,一個屬於原住民、探險者、調查者與殖民官員的領域。

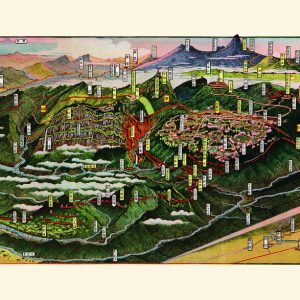

同年12月,阿里山森林鐵道從嘉義通車至二萬平後,一切開始有了改變。

這條鐵路原本是為了運材而建,但因部分官員持不同看法,希望也能發展客運,加上登山風氣逐漸盛行,逐漸吸引登山者、旅人進入山林。雖非以客運為本,卻因交通便利性,時勢所推之下讓旅客也能搭乘阿里山火車上山。

根據研究,1924年已有6,657名旅客搭乘阿里山林鐵上山,到了1926年達10,444人,已突破萬人之多!

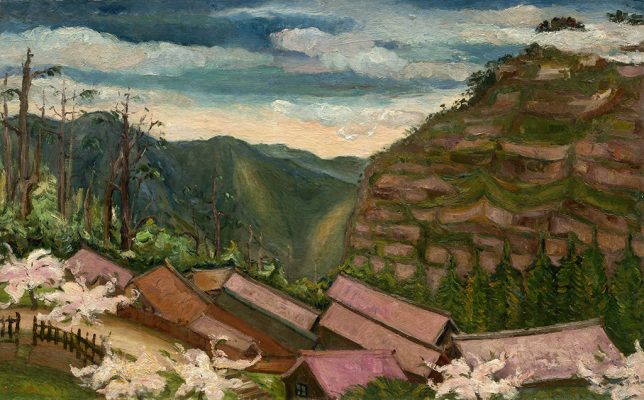

正因交通帶來的改變,更多的畫家諸如藤島武二、丸山晚霞、陳澄波等,能夠攜帶畫具畫架上阿里山寫生,使塔山、櫻花、日出、雲海得以躍上畫布,共同形塑出今日我們所知的「阿里山風景」。

而畫家的筆,不僅描繪景物、捕捉屬於阿里山的光與影,同時也記錄了山林如何在交通、殖民之中被「打開」。

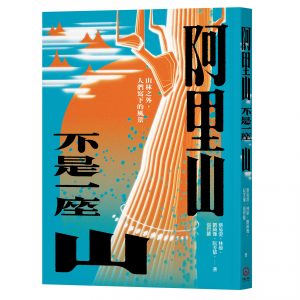

《阿里山不是一座山》很特別的從美術作品出發,透過一幅幅精彩畫作揭示阿里山的風景如何被產生,背後有什麼樣的時代發展,也邀請讀者一同思索:我們對阿里山的想像,究竟來自哪裡?

一起走進各色油彩細緻描繪的阿里山,探索風景背後的故事吧!

註1—旅客搭乘阿里山火車上山的數據來源,根據林玫君,〈日本帝國主義下的臺灣登山活動〉,國立臺灣師範大學體育學系博士論文,2004,頁317-318。

註2—貼文圖像:陳澄波,〈阿里山鐵軌-35.4.8〉,紙本鋼筆,24.4×32.9cm,1935,私人收藏。