撰文|黃子恩(國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士)

津田雄一郎 入選 府展第5-6回

在臺府展中,若提到與日本宮崎地區有關的畫家,第一個想到的是鹽月桃甫。事實上,在宮崎地區有一位深受鹽月桃甫影響的學生,其藝術才華同樣值得關注,作品也有收藏於宮崎縣立美術館,他就是——津田雄一郎(1923-1994)。

津田雄一郎出生於臺灣,1936年入臺北高等學校尋常科,並加入美術部,後續讀高等科理甲至1942年畢業,同年入臺北帝國大學理學部理學科。在課餘之際,他的繪畫作品〈樹門〉入選第五回府展,隔年以〈聚花〉再次入選,1945年畢業。引揚後,曾住福岡縣小倉市,因父親工作的關係,1951年開始定居於宮崎,再度與鹽月桃甫相遇,任職於宮崎縣工業試驗場,至1982年退休。(註1)

藝術人生導師:鹽月桃甫的影響

1936年甫成為臺北高校新生的津田雄一郎,初次在教室見到鹽月桃甫時,那不拘世俗外貌的獨特髮型,深深烙印在心中。不只形象令人難忘,老師的箴語也影響著他。直至晚年,他仍清楚的記得課堂上老師曾說過要成為有特色的人,基本功很重要。什麼是基本功呢?那就是「畫必須要有中心」、「畫必須要有破調」。簡單來說,「中心」可以理解為感動,畫作必須先感動自己,才能感動別人;而「破調」,則是指打破和諧,使畫面更具張力。(註2)這兩句話深刻影響著津田的藝術創作,從他的畫作,我們也看得到對於這兩句話的實踐。

黑白世界中的生命力

津田雄一郎早年入選府展的作品,分別是〈樹門〉(1942)與〈聚花〉(1943)。兩幅皆以植物為題材,〈樹門〉描繪不同樹種間,層層交錯的枝繁茂葉,形塑出豐富的視覺層次,畫面中下方似乎為一條小徑或是小河,有意無意地引領著觀者穿越層層樹叢,進入畫中。〈聚花〉則是以三朵向日葵為中心,畫家特意安排花朵不同的姿態,提供了觀看上的趣味性。王白淵在看完第六回府展後,認為這幅以剪斷的向日葵配著落葉的作品,既不像靜物也不像風景,不過可以從中感受到堅實的筆觸。(註3)雖然兩幅作品僅存黑白照片,但仍能看到畫家對自然的細膩觀察,透過生動筆觸與精巧的構圖安排,展現出富有生命力的風格。

色彩的競技場:裝飾性

對津田雄一郎來說,畫作除了安排張力外,「裝飾性」也是重要元素之一。津田嘗試將「裝飾性」定義為兩種以上的色塊組合,具有重複性的節奏感,並且為簡明對比的明亮色彩。其認為符合裝飾性的經典代表作品為塞尚「聖維克多山」系列作品,以各種色調的筆觸組合與重複捕捉自然的韻律;另如馬諦斯的室內畫,在單一色彩背景配置著各種地毯圖案與華麗家具,展現出鮮明色彩的強烈對比。而鹽月桃甫的畫作能打動人心,也是在於其獨特的裝飾性。(註4)

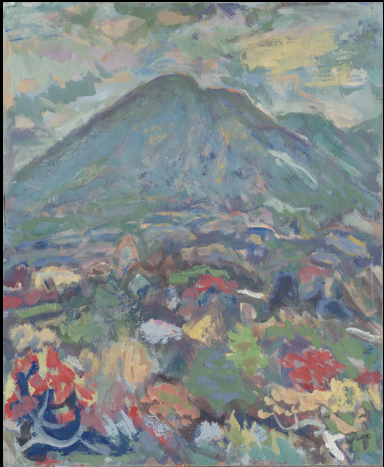

現藏於宮崎縣立美術館津田雄一郎的三幅精彩作品:〈花競う〉(1953)、〈花と壺〉(1984)、〈霧島〉(1986),皆能看到津田在汲取前輩藝術家的基礎上,綻放出自己的光彩。

〈花競う〉獲得1953年第五回宮崎縣展特選,根據畫題名「花競う」,與其說是鮮花相競綻放,反而倒像是花與背景的華麗戰鬥。畫面分為前景、中景與背景,前景有黑、白兩色的花瓶,白花瓶插著紅花綠葉的劍蘭,左邊兩顆橘紅色水果墊在藍橘花布上,光前景就使用兩組對比色,使畫面產生活潑明快感。中間水藍色桌上又再放置一瓶矢車菊與一塊成團的日式花布,後方背景多彩的色塊像是掛畫或書架。視線順著右下角沿著畫面向左上角層層延伸,動態的視覺引導彷彿拼貼般的場景。(註5)想想這樣的擺設絕對不可能發生在家中吧,這正是畫家精心安排著「畫必須要有破調」。

相較於精心安排的〈花競う〉,三十年後的津田雄一郎似乎更隨心所欲、信手拈來,筆觸更加豪放。1984年創作的〈花と壺〉以物象的形為主,紅黑對比、奔放的表現,尤其黑紅的對比,不禁讓人聯想起野獸派畫家馬諦斯的〈紅色的和諧〉。

1986年〈霧島〉這件描繪霧島山群的作品,亦能見到木板上以黃色、紅色、綠色、橘色等不同色調的壓克力顏料,相互交疊、混融出一幅溫潤的風景;觀眾得以隨著這些色塊感受到畫筆在木板上跳動的筆觸,宛如塞尚〈聖維克多山〉那般明朗輕快。這三件作品大膽、多元、鮮明色彩,搭配獨特構圖,製造出畫面的趣味感。

將「野獸」化為溫柔力量

津田雄一郎曾在宮崎縣展獲得特選、舉辦個展,也參與臺北高校校友於戰後籌劃的第二回蕉葉會展覽,一生推崇、追隨恩師鹽月桃甫的野獸派風格。(註6)他的藝術之路不只侷限在個人創作上,退休後更貢獻社會,投身於宮崎愛知醫院,擔任日間照護(シルバーデイケア)的美術講師,透過藝術陪伴與引導,協助高齡者醫療照護,使藝術成為安慰人心的力量。(註7)

1994年,津田雄一郎辭世,其一生應該像是他在描繪霧島的山群一樣,多彩且出色。

#名單之後341

註釋

- 蕭亦翔,〈津田雄一郎〉,名單之後:臺府展史料庫; Miyazaki Digital Museum,〈津田雄一郎〉,網址:https://www.miyazaki-archive.jp/d-museum/details/view/676(點閱日期:2025-03-15);津田雄一郎,〈塩月桃甫讚歌〉,《南十字星》4號(1984-12),頁103。

- 津田雄一郎,〈塩月桃甫讚歌〉,頁101-102。

- 顏娟英譯著,《風景心境——台灣近代美術文獻導讀(上冊)》,臺北:雄獅,2001,頁305。

- 津田雄一郎,〈塩月桃甫讚歌〉,頁105-107。

- Miyazaki Digital Museum,〈花競う〉,網址:https://www.miyazaki-archive.jp/d-museum/details/view/2140(點閱日期:2025-03-15)

- 津田雄一郎(一七.九理甲),〈塩月桃甫先生のこと〉,《臺北高等学校 1922年-1946年》,東京:蕉葉會,1970,頁320-321。

- Miyazaki Digital Museum,〈津田雄一郎〉,網址:https://www.miyazaki-archive.jp/d-museum/details/view/676(點閱日期:2025-03-15)