撰文|歐蕙瑄

池上秀畝 審查員 臺展第5回

1931年10月17日,從神戶出發的日本商船瑞穗丸順利抵達基隆。(註1)登岸時的陰雨綿綿讓在海上顛簸數日的旅客紛紛趕著避雨,一位留著及胸白鬚的老伯卻目光清明,眺望遠方被秋雨潤澤得青翠碧綠的基隆山,感嘆著內地的十月份已是秋意深濃、紅葉繽紛的季節,眼前的山景卻仍生機勃勃不染枯黃之色,基隆,真是不可思議的地方!(註2)

如此敏銳的觀察力和感性得益於長年於戶外風景寫生的習慣,這位老者不是普通觀光客,正是受總督府之邀,和矢澤弦月、和田三造、小澤秋成一同從日本前來的第五屆臺展內地審查員——池上秀畝畫伯。(註3)

三代藝風

池上秀畝出生於長野縣上伊那郡高遠町,本名國三郎。家中藝文氣息濃厚,祖父池上休柳曾隨高遠藩御用畫師學習狩野派花鳥畫,並出版畫論《松柳問答》;父親池上秀花則拜師岡本豐彥學習四條派。兩人不只畫藝高超,還嫻熟花道、茶道,閒暇時也常詠俳句、短歌抒懷記趣,(註4)使池上秀畝受家風薰陶,早早顯露藝術天賦,於15歲時便立志成為專業畫家,經由親戚介紹遠赴東京,師從尚未成名的南北合派畫師荒木寛畝成為其首位入室弟子。在大量的寫生訓練下,池上秀畝磨礪出扎實細膩的繪畫技巧,使他不負眾望,於二十歲首次參展即獲得日本美術協會第六回展之二等賞,隨後持續在主流派美術展覽中出品畫作,成為中央畫壇耀眼的新星!(註5)

圖片來源:維基百科,〈荒木寬畝〉,網址:https://reurl.cc/x3GYX1(點閱日期:2025-06-24)。

荒木寛畝為池上秀畝打下日本畫的技藝基礎,其畫號「秀畝」便是從父親池上秀花和師父荒木寛畝的名字各取一字而來,(註6)足見荒木寛畝對其繪畫生涯發展的重要性。而池上秀畝不只在師門習得畫藝,更覓得志趣相投的良緣。1905年,他迎娶同門師妹大岡綠畝(本名大岡豐子)為妻,夫婦二人琴瑟和鳴、共研畫藝,攜手闖蕩畫壇,一時間傳為佳話。(註7)

名揚官展

婚後的池上秀畝持續精進畫藝,不僅擔任日本美術協會委員活躍於畫壇,還創立「傳神洞畫塾」提攜與栽培後進。(註8)雖然事務繁忙,池上秀畝的創作能量與作品水準絲毫不減。一幅〈月下猛虎〉不但獲第四十回日本美術協會展三等賞銅牌,還獲得宮內廳賞識而購藏。而他也於1910年以〈初冬〉獲第四回文展三等賞後,從1912年第六回文展起連年出品畫作,甚至締造第十至十二回連續三年榮獲特選的傲人佳績!(註9)

但此時的日本畫畫壇新舊之爭激烈,以日本美術協會為首的舊派主張延續江戶時代存留的傳統,繼承中國「書畫一致」的價值觀。新派方面,由岡倉天心主導設立的日本美術院主張積極吸收西洋美術的觀念與技法,致力於創造可與洋畫匹敵的新型態日本美術,新舊兩派人馬為爭奪美術界的主導權而對立。(註10)而池上秀畝雖歸屬舊派,仍力求將日本畫近代化,在以寫實傳統為基礎的日本畫上融入講究科學與解剖原理的西洋畫技法,使日本畫的發展提升到另一層次。(註11)

在〈月下猛虎〉中,一頭猛虎身披月華從容前行,斑斕皮毛水滑油亮,毫釐般的細絨根根分明。虎頭微側,虎掌前伸,畫面動感靈活,襯托著身後朦朧月色,盡顯山林主宰的懾人威勢。池上秀畝在這幅作品融合西洋自然寫實畫風與傳統文人畫主題,呈現出對動物形貌姿態的通達掌握和日本畫的創新嘗試。

圖片來源:東京文化財研究所,〈池上秀畝 月下猛虎〉,網址:https://reurl.cc/koZ46G(點閱日期:2025-06-26)。

除了動物畫,池上秀畝於傳統花鳥畫方面更是造詣深厚。1924年,他受男爵藤田平太郎委託,創作獻給裕仁皇太子的結婚賀禮〈國之華〉。(註12)六曲一雙的金屏風上分別繪有象徵日本的櫻花樹及代表皇室的紅白二色菊花,以胡粉敷塗的盛放白菊與紛飛白櫻典雅秀麗,素淨卻不覺寡淡,於華麗金色背景映照下仍保有鮮活立體感和分明層次,細節處顯見其功力。

行旅臺灣

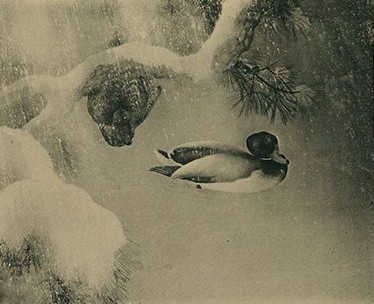

1931年,時年57歲的池上秀畝受邀來臺擔任臺展審查員。除了負責臺展東洋畫部的審查評選,他也於一天半內迅速完成〈吹雪〉及〈時雨〉兩幅出品畫作。〈吹雪〉描繪冬日松枝下浮於水面避雪的一對野鴨,以迅疾筆觸呈現雪花急驟落下的動勢,並運用深淺明暗的色調對比,成功烘托出暴風雪之際凜冽酷寒的氛圍。(註13)

圖片來源:《第五回臺灣美術展覽會圖錄》。

〈時雨〉則畫山間驟雨之際,空氣中水氣氤氳瀰漫的景象。中景的山坡草叢間,一頭鹿背對觀者,彷彿對突如其來的大雨感到迷惘而無所適從。山巒與遠方景致隨著畫面斜上延伸若隱若現。池上秀畝靈活運用渲染技巧,搭配筆墨濃淡與色彩層次變化,細膩地捕捉並傳達出雨中山林朦朧飄渺的氛圍。(註14)

圖片來源:《第五回臺灣美術展覽會圖錄》。

在短時間內能完成水準如此之高的兩幅畫作,評論家也不禁公開讚揚其技法熟練、氣宇非凡,不愧是大師手筆!(註15)

在臺展舉辦期間,池上秀畝得到長野同鄉臺北州知事平山泰及總督府總務長官木下信諸多照顧而十分愉快。(註16)故以執筆寫生為人生至樂,曾為取材遠赴樺太、朝鮮、滿州地區遊歷,又對「常夏之國」臺灣深感興趣的他,決定在臺展結束後把握難得機會暢遊寶島。他沿西部一路南下巡覽阿里山、日月潭、臺南、高雄到最南端的鵝鑾鼻燈塔,甚至還在回到臺北後不畏風浪搭船至花蓮港,以乘轎和步行探訪太魯閣峽谷、清水斷崖和山林深處紀念佐久間左馬太總督的神社,勇氣和體力都不輸年輕人。(註17)

壯麗的名勝地標固然吸睛,池上秀畝卻更喜愛認真觀察沿途俯拾即是的奇趣風俗,舉凡肥嫩白胖的臺灣壁虎、阿里山上盛開的芙蓉花、金黃香甜的野生山蕉、動物園的蛇鼠相鬥表演、市場內一瓣一賣的蜜柑,乃至花蓮深山中驚險萬分的鐵線橋,都被他一一收錄於隨身攜帶的筆記本及寫生冊中成為珍貴的紀錄,展現出池上秀畝身為畫者敏銳細膩的眼光。(註18)

舊而不古

「不能畫畫的話,活著也沒意思」

——池上秀畝,《臺灣素描》(註19)

醉心繪畫的池上秀畝返日後仍以驚人的活力持續創作,不僅於1939年紐約萬國博覽會中的七十餘件作品中,以〈黎明〉脫穎而出獲四等獎揚名國際,(註20)也於66歲高齡時以從軍畫家的身分乘坐軍機至臺灣和廣東一帶寫生繪製多幅獻納畫。(註21)而在他於1944年因心絞痛猝逝前兩年,仍保持每月至少一幅作品的高產能量。對池上秀畝來說,畫畫並非單純的職業,而是生命的延續。他的畫筆,宛如眼睛、呼吸與脈搏,所到之處皆為畫境,所見萬物皆可入畫。其子秀一憶起亡父時,也提到他手中不拿畫筆的日子唯有躺在病床上休養的時光,是終生堅持磨練筆技的真正畫人。(註22)

相較於接受新式美術學校教育的「新派」畫家,被歸類於「舊派」的池上秀畝以傳統畫塾出身之姿,在競爭激烈的美術新舊浪潮中始終不忘初衷,既不墨守成規,亦不盲從時潮,而是嘗試透過扎實的寫生基礎融合西洋技法,展現匠心獨運的藝術追求和獨特風格。(註23)他一生視「寫生」為創作根本,筆下的山林、飛禽、花木、風雨,不僅是寫生的對象,更是情感與思想的投射,充分體現其細微深入的觀察力與寬廣的藝術視野。身為深具革新精神的舊派大師,池上秀畝的一生,是對藝術熱愛與自我精進的實踐,為近代日本畫壇寫下不容忽視的一頁。

圖片來源:〈花の伊那 六道の堤 伊那公園〉,網址:https://reurl.cc/jrgMO1(點閱日期:2025-06-27)。

#名單之後353

註釋

- 〈瑞穗丸よリ〉,《臺灣日日新報》,1931-10-17(2版);〈臺展の開期日睫に迫ろ 四人の審查員は十七日に基隆著〉,《臺灣日日新報》,1931-10-17(夕刊2版)。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣紀行》,臺北:前衛出版社,2001,頁7。

- 〈近づく臺展 上、十七日來臺の審查員(右から小澤秋成氏、矢澤弦月氏、和田三造氏、池上秀畝氏、下十七日から開始の搬入)〉,《臺灣日日新報》,1931-10-18(3版)。

- 維基百科,〈池上秀畝〉,網址:https://reurl.cc/2K592E(點閱日期:2025-06-26)。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣素描》,臺北:前衛出版社,2001,頁24。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣素描》,臺北:前衛出版社,2001,頁14。

- 松浦千榮子,〈史料に見る近代女性日本画家 池上緑畝の活動〉,《武蔵大学人文学会雑誌》55卷2號(2024-03),頁273-285。

- 「生誕150年池上秀畝 高精細画人」展覽簡介,長野県立美術館,2024。

- 東京文化財研究所,〈池上秀畝〉,網址:https://reurl.cc/7K6zrb(點閱日期:2025-06-26)。

- 黃琪惠,〈日治初期日本畫的移植、接納與挪用〉,《臺灣美術》116期(2019-11),頁5-56。

- 「生誕150年池上秀畝 高精細画人」展覽簡介,長野県立美術館,2024。

- 同上註。

- 劉榕峻,〈吹雪〉,名單之後:臺府展史料庫。

- 劉榕峻,〈時雨〉,名單之後:臺府展史料庫。

- K.Y生,〈第五回臺展を見て〉,《臺灣教育》352號(1931-11-01),頁128。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣紀行》,頁5。

- 同上註,頁13-71。

- 同上註,頁21-73。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣素描》,頁15。

- 東京文化財研究所,〈池上秀畝入選〉,網址:https://reurl.cc/z5emeV(點閱日期:2025-06-30)。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣素描》,頁29。

- 池上秀畝著;張良澤譯,《台灣素描》,頁16-18。

- 松浦知惠子、加藤洋介、木內真由美編,《池上秀畝 高精細画人》,長野:青幻舍,2024,頁3。