撰文|王德合(藝術創作者)

田島正友 入選 府展第1-3、5-6回

日治時期的臺灣美術教育,最舉足輕重的恐怕非臺北師範學校莫屬了。先後任教於該校的美術老師石川欽一郎、小原整,兩人都戮力推動美術教育,影響深遠。

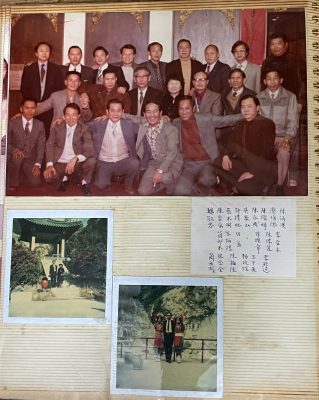

1927年,臺北師範學校分制為臺北第一師範學校(今臺北市立大學,後文簡稱北一師)及臺北第二師範學校(今國立臺北教育大學,後文簡稱北二師),北一師專收日籍學生,北二師則收臺籍學生。北二師校區位於臺北盆地東側的拇指山丘陵地,雅號「芳蘭之丘」,學生美術社團就稱為「芳蘭繪畫部」(圖1)。為了紀念石川欽一郎、小原整兩位日籍老師對美術教育的貢獻,畢業校友們於1974年推舉李石樵、鄭世璠等八位為發起人,成立「芳蘭美術會」,並自隔年起辦理「芳蘭美展」及出版畫集。(註1)

本文主角——田島正友(1918-2009)畢業於北一師,第六回芳蘭美展(1980)首次出現他的作品與姓名,之後的歷屆畫冊都可見他的畫作。第十二回芳蘭美展(1990),他以〈室戶海岸〉參加展出(圖2),作品畫的是日本四國的室戶岬景觀,和臺灣的北海岸極為相似。更讓筆者驚喜的是:第十二回畫冊印有參展人的聯絡電話與地址。透過日本友人努力不懈的幫忙,竟能藉此三十餘年前的資訊,聯繫上田島正友的兒子田島正嗣先生。正嗣先生已年近八十,他表示對父親的創作認識不多,但仍費心整理資訊提供給筆者,畫家的輪廓才因而清晰了起來。

圖片來源:《第十二回芳蘭美展特選集1990》,頁33。

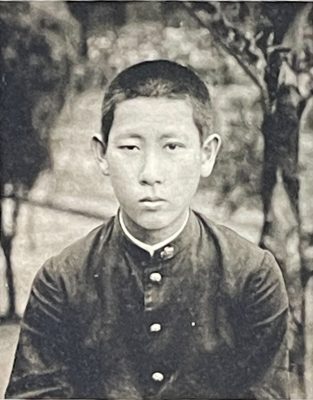

田島正友,1918年出生於嘉義街,四歲時隨家人移居臺北市千歲町(今古亭區)。1937年,臺北第一師範學校小學師範部演習科畢業(圖3),先後於臺北州大洲公學校(今宜蘭縣大洲國小)、內湖公學校(今臺北市內湖國小)、草山國民學校(今臺北市陽明山國小)、士林國民學校(今臺北市士林國小)任教,1946年返日定居於九州的宮崎縣,擔任當地教師工會專職人員,1965年升任「宮崎縣教職員組合委員長」。

《卒業紀念寫真帖(第十回)/小學師範部演習科》,田島正嗣提供。

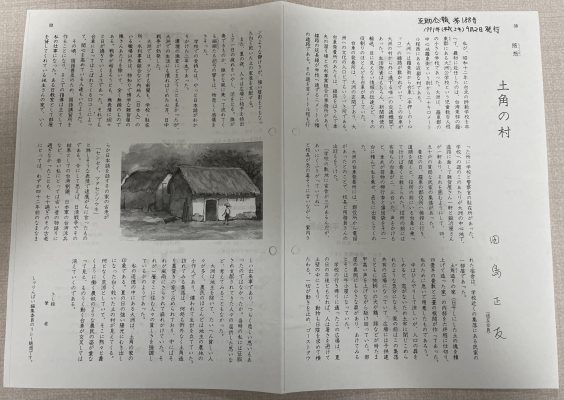

田島正友1937年畢業後被派任至大洲公學校,雖然只待了一年就調離,卻似乎讓他印象深刻,而有了〈土角之村〉這篇回憶文章:「大洲除了地主以外,大多數的人都很貧窮,農民幾乎都是地主的佃農,靠著僱農爲生。我拜訪過的村落無一例外都是覆蓋茅草的土角厝,其中有些因為風吹雨打而坍塌了,這似乎更凸顯了當地居民的貧困。」(註2)文中透露出他對農民貧苦生活的觀察與感觸。(圖4)

1927年開辦的臺展,因中日戰爭爆發而於1937年停辦一年。1938年府展接續辦理,至1943年共舉辦六回,除了第四回,田島正友年年入選。其中,1940年是田島正友在繪畫上特別豐收的一年,他先以〈村の子供〉(圖5)獲得第六回臺陽美術協會賞,再以〈四個小孩〉(圖6)第三度入選府展。這兩件作品的人物描繪生動而自然,當年田島正友任教於內湖公學校,推測應是以他的學生為模特兒。〈村の子供〉的四個孩子穿著冬天的長袖衣服,這年的臺陽展於四月收件,正是冬天結束入春的時刻;〈四個小孩〉穿著的是短袖淺色衣服,可見畫家是在夏天努力畫著孩子們,正好參加十月初收件的府展。

圖片來源:《裝飾台灣的春天:1934-1945台陽美術協會資料彙編》,頁153。

圖片來源:《第三回府展圖錄》。

1942年田島正友在草山(陽明山)公學校任教,他再以〈小村之子〉(圖7)入選第五回府展。此作構圖與前兩件作品類似,背景的山坡地形應是學校所在地草山。綜觀這三件相同主題的創作,都以半身近景的構圖呈現四至五位孩子,聚在一起的孩童們少了童真歡樂,反而隱隱流露出凝重的愁緒。在〈土角之村〉文中,他寫著:「在學校所負責的班級,是剛學會日語的二年級學生。雖然有很多因為環境劇變而不知所措的事,但到了七月開始習慣在大洲的生活,此時日中戰爭爆發了。……即使戰爭開始了也毫無表情地過日子,儘管如此,根據臺車所帶來的消息,似乎開始有了對此事提高關注的人們。」田島正友在臺灣教書和創作的幾年中,正逢戰事爆發時期,這對他和學生必然有著不小的心理衝擊,作品中人物傳達出的愁緒,正扣合了的動盪不安的時局氛圍。

圖片來源:《第五回府展圖錄》。

田島正友返日後,在教師工會的工作之餘仍創作不輟,並積極參與及帶領社區的藝文活動,曾創辦「宮崎県教職員美術展」、文學雜誌「しゃりんばい(石斑木,註3)」。他也幾乎年年參加「第一美術協會」的會員聯展並多次獲獎,1986年以〈追憶「崩」〉(圖8)獲得「会員努力賞」,1998年再以〈石の告発〉(石頭的控訴,圖9)獲得「長田賞」,作品均明顯有著對日本歷史的深沉省思。

田島正友首次參加芳蘭美展是在1980年的第六回聯展,他於當年12月特別回到臺灣參展及旅行(圖10),離別三十四年的同學相聚於他出生的臺灣,芳蘭之丘的藝術火苗再聚一堂,這應該是他生命中最感動的時刻之一吧!

#名單之後354

註釋

- 芳蘭美術會,《第一回芳蘭美展紀念特刊》,1975,頁6-11。

- 田島正友,〈土角の村〉,《互助会報》188號(1991-09),頁12-13。

- 厚葉石斑木(學名:Rhaphiolepis umbellata),又稱為革葉石斑木、繖花石斑木,原產於臺灣、日本南部、琉球、小笠原群島、韓國,常作為園藝觀賞植物和行道樹。參見維基百科,〈厚葉石斑木〉,網址:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E5%8F%B6%E7%9F%B3%E6%96%91%E6%9C%A8(點閱日期:2025-10-03)。