「建築該讓路,還是路該讓建築?」

小編看過去許多文化資產遇上開路的案例,常有這樣的疑問。都市更新有其必要性,但與文化保存之間常常存在著拉鋸,該更新什麼,留下什麼?也反應了那一個世代的價值觀。在漫長歷史中,也有少數路讓建築的例子,就來聽聽這個發生在1925年(大正14)臺南武廟的故事吧:

日本時代1925年,臺南市區改正持續進行中,其中一條規劃道路(臺町線)預定從盲啞學校直通赤崁樓,若實施位祀典武廟後殿與預定道路重疊的部份將遭拆除,引起居民抗爭。為了平息爭議,政府特別請來了外號「東洋古代美術權威」的總督府技師栗山俊一前來調查。說到這裡可能有人會覺得找來的應該是幫忙背書的專家學者吧?

結果栗山先生將臺南的廟祠、城樓做了一番考察,做出結論:

1.赤崁樓是無價之寶、武廟是剛壯的代表、天后宮是溫柔婉約的代表

2.當然要永久保存

3.除此之外 大南門 大東門 城隍廟 岳帝廟 竹溪寺 法華寺 …等都應該永久保存。

於是在1925年9月22日上午11時,在臺南州知事辦公室找來相關人員做出結論,基於是值得保存的紀念營造物以及居民的信仰考量,故臺町線(今民族路)變更設計偏移了幾度避開武廟,也因此西門路兩側的民族路並沒有直線接合,而是呈現錯位。

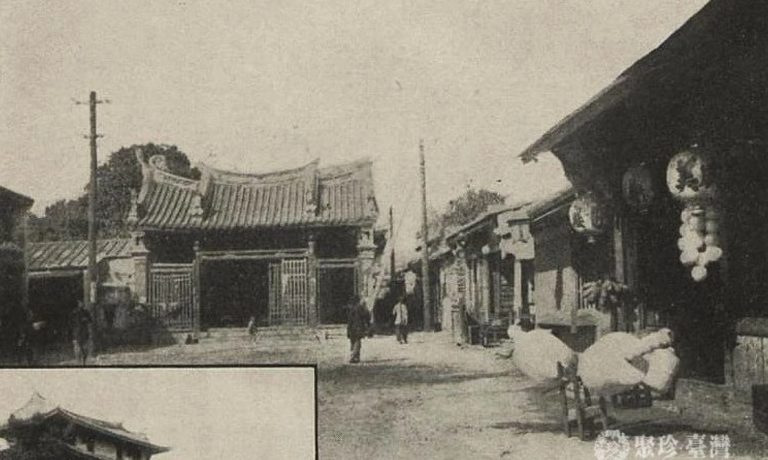

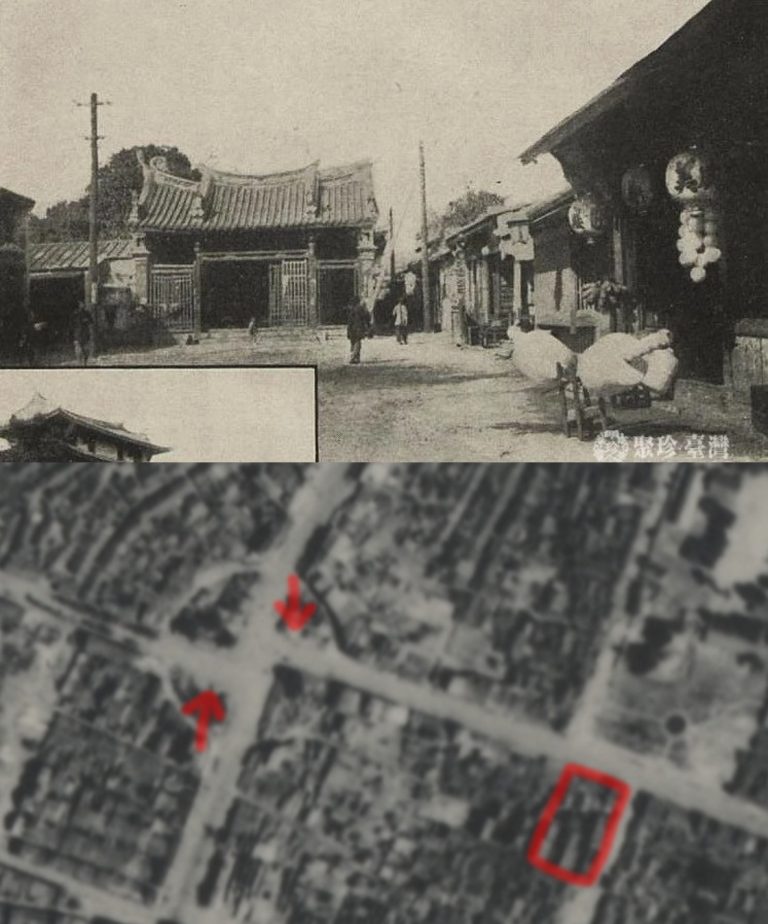

上圖:約1915臺南祀典武廟老照片(出自《大日本地誌 卷10》,1915出版)

下圖:1947年武廟(紅框)至西門路圓環區域空照圖,圓環左右道路偏移錯位(紅色箭頭)

參考資料:臺灣日日新報