撰文|王德合(臺南應用科大美術系講師,藝術創作者)

黃新樓 入選 府展第2、3、5回

黃早早(1915-1999)、黃新樓(1922-?)是日治時期少數入選臺展、府展的姊妹花,筆者曾在前文介紹姊姊黃早早的繪畫歷程(註1),本文的主角則是妹妹黃新樓。

黃新樓出生時恰逢家中新厝落成,漢學精湛的祖父黃純青即為她命名「新樓」。父執輩均具開明思想,兩姊妹自幼跟隨祖父學習漢學經典及臨寫書帖。三叔黃得時更是當時文壇健將,傳統漢詩、書法兼長,鄉里常登門求書,黃新樓回憶她就在三叔的身旁幫忙拉字幅,耳濡目染而對詩文與書法產生更深的體認與愛好。(註2)

黃新樓小學就讀樹林公學校,三至六年級的導師是甫自臺北第二師範學校畢業的吳棟材(1911-1981)。(註3)吳老師是石川欽一郎的學生,擅長西畫創作並曾入選第三回臺展。黃新樓從吳老師的圖畫課程學習了鉛筆、蠟筆等材料的西式繪畫,對美術因而有了基本認識與興趣。1935年公學校畢業後,她和姊姊一樣考進了臺北第三高女,美術老師也是鄉原古統,不過鄉原於隔年3月即退休返日,錯失了繼續跟隨學習的機會。接替鄉原的是同樣畢業於東京美術學校日本畫科的丸山福太(1907-1975),丸山老師抵臺首次參加第十回臺展,即獲東洋畫特選和臺展賞,並於第一至第四回府展以「無鑑查」身分受邀參展。(註4)黃新樓在高女後續三年的美術課程皆由丸山指導,不過他在校只教水彩畫,也未如鄉原般在課外推動繪畫教學,因此黃新樓不曾接受其東洋畫指導。(註5)

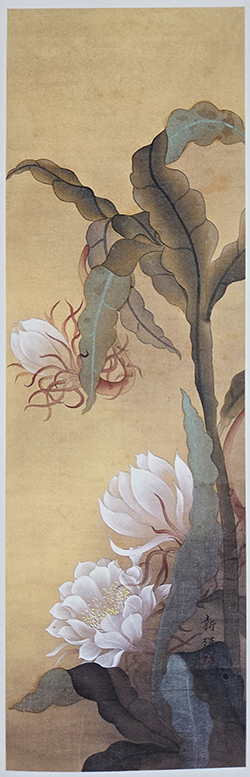

1938年4月,黃新樓開始跟隨父親的好友郭雪湖學習東洋畫,直到1943年結婚為止。婚後她和姐姐黃早早一樣,為了專心照顧家庭,自此封筆不再作畫。跟隨郭雪湖學習的五年期間,黃新樓陸續入選了三次府展及一次臺陽展。1939年她自第三高女畢業,在郭氏的指導與鼓勵下首次送件參加府展,就以〈花〉(圖1)和〈宵〉(圖2)兩件作品入選,報紙因此稱許她是值得期待的閨秀畫家(圖3)。

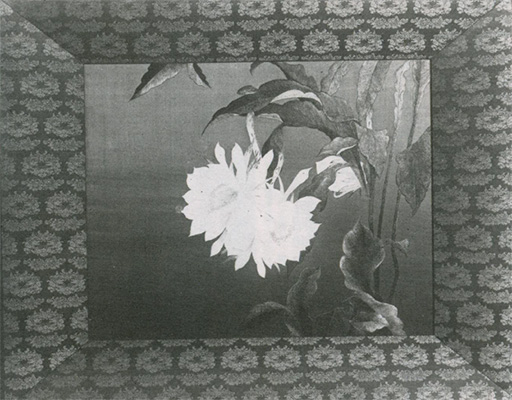

〈花〉是件以瓶花為題的靜物作品,細膩寫實的描繪頗有西畫風格,深色的桌巾上擺放著略高而素雅的花瓶,搭配白淨的百合和直挺的劍蘭,拉高整體畫面比例,讓作品又有了幾分東方味,這東西合璧的感覺或許正兼融了丸山和郭氏兩位老師的指導影響。〈宵〉則是描繪有月下美人之稱的曇花,構圖由右上向左下對角線延伸,三朵姿態各異的白花在暗夜中由微開到盛放,花與莖葉的佈局頗富疏密變化和動感,堪稱傑出之作。黃新樓在1940年也有一件〈曇花〉畫作(圖4),構圖雖和〈宵〉有所不同,但兩者在花朵的數量、型態和背景的敷染韻味均極為相似,推想兩作的色彩應相去不遠。

以曇花為體裁在東洋畫科中頗為常見,讓我們也來看看黃新樓的兩位老師丸山福太和郭雪湖的相關作品。在〈畫出島嶼的異彩——丸山福太眼中的臺灣四季〉一文中提及,第三高女曾於1939年師生合作一件〈月下美人〉的刺繡作品(圖5),該作即為丸山老師所繪製設計。此作與〈宵〉的對角線構圖相似,然因媒材、尺寸不同,刺繡的〈月下美人〉較偏局部特寫,〈宵〉則營造出更遼闊的夜色氛圍。郭雪湖也屢以曇花入畫,1969年的〈月下美人〉(圖6)以淡雅的墨色淺淺勾勒出花葉,雖是膠彩作品,卻頗有水墨的靈秀氣質,這應與戰後中國水墨的主導與東洋畫的邊緣化有關。

第三回府展,黃新樓再以〈池畔〉(圖7)獲入選。此作品尺寸和取景空間俱見企圖心,她一改單一主題的描繪,改為繪製較寬廣的鄉村風景。她大膽地以略帶藍紫色的竹編籬笆橫亙了主要畫面,籬笆內是一鄉村園子,結實累累的木瓜樹及植栽駐立其內;籬笆外是一荷葉錯落的池塘,依荷葉已略帶枯折的型態,應屬夏末初秋的季節。在大面積的竹籬笆上下,點綴了七隻白鷺鷥,鷺鷥分為三組卻又彼此顧盼呼應,讓整個畫面空間顯得生動有趣。

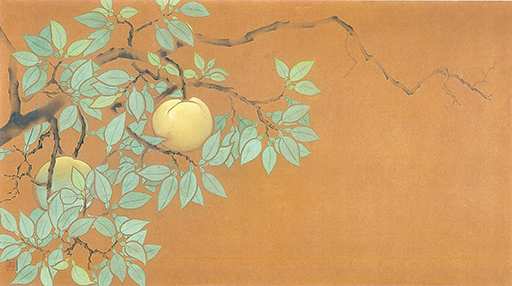

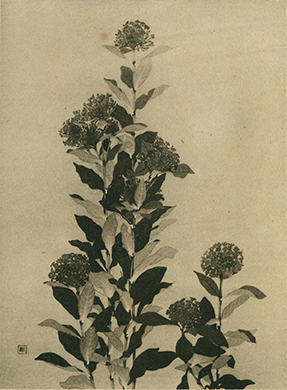

〈池畔〉一作追求大膽突破,然而繁雜的空間卻也著實不易處理。黃新樓後續再以〈柚子〉(圖8)獲臺陽展入選、〈仙丹花〉(圖9)獲第五回府展入選,她再度回到較簡單保守的單一植物描繪。〈柚子〉畫面自左而右生長,左半邊是細細勾描填彩的果實與葉叢,上方一根向右曲折的枝條,讓空間有了輕快的延展,自在而不做作。1942年的〈仙丹花〉,則彷彿回到了鄉原古統指導眾多第三高女學姊們的植物園寫生,顯然黃新樓的創作壯志已逐漸磨損,預示藝術追求的終結。

1943年黃新樓走入婚姻,也立即放棄了繪畫,這是當時父權社會下的主流價值觀,黃家姊妹雖然生長在開明的家庭,終究也難掙脫傳統社會的束縛。

#名單之後294

註釋

1. 參見王德合,〈【名單之後】花卉與植物寫生的實踐者——黃早早〉,名單之後:臺府展史料庫。

2. 賴明珠,〈女性藝術家的角色定位與社會的限制——談一九三○、四○年代樹林黃氏姐妹的繪畫活動〉,《流轉的符號女性——戰前臺灣女性圖像藝術》,臺北:藝術家,2009,頁15-18。

3. 參見劉喬銘,〈【名單之後】成為「棟材」之前和煦微光吳棟材的學生時期〉,名單之後:臺府展史料庫。

4. 參見蕭亦翔,〈【名單之後】畫出島嶼的異彩——丸山福太眼中的臺灣四季〉,名單之後:臺府展史料庫。

5. 同註2,頁23。

參考資料

1. 賴明珠,〈女性藝術家的角色定位與社會的限制——談一九三○、四○年代樹林黃氏姐妹的繪畫活動〉,《流轉的符號女性——戰前臺灣女性圖像藝術》,臺北:藝術家,2009,頁11-42。

2. 林育淳,《蓬萊‧大觀‧鄉原古統》,臺中:國立臺灣美術館,2019。

3. 廖瑾瑗,《四季‧彩妍‧郭雪湖》,臺北:雄獅,2001。