撰文|王俞丰

森牧齋 入選 臺展第1回

藝文薈萃之臺中俱樂部

位於臺中大正町的臺中俱樂部,歷經多次遷移,其前身可追溯至知事官邸,當時作為臺中地區日本官員的休憩場所,內部設有撞球館、圍棋室等空間,是仕紳與政商們消磨時光、談天論政的地方。然而,隨著臺中廳行政區改制後,原有的俱樂部一度暫停使用,直到1910年,它才在臺中公園附近獲得新生。重建後的臺中俱樂部不僅恢復了昔日的榮光,更迅速成為當時日本人在臺中最重要的社交與文化交流中心。(註1)

而在這棟屋子裡的某個角落,竟有一間別具風韻的日式畫室。想像走近時能感受到空氣中瀰漫著淡淡的墨香,牆上掛滿著宣紙,這裡正是南畫家森牧齋的駐地。

揮毫留影於臺中

森牧齋出生於新潟縣高田,早年在大正天皇尚為東宮時,曾將一幅描繪日俄戰爭的畫作獻納宮中,這段經歷令他深感榮耀,也成為他精進畫藝的重要動力。之後,他追隨南畫大家小室翠雲學習,長年專注於南畫技法的研習與磨練。(註2)

在1927年的春天,他來到了臺灣。最初居住在臺中某間寺廟的僧房,專心研究臺灣的亞熱帶風情。那段時間,為了更深入體驗在地的藝術氛圍,平日他待在臺中俱樂部中約十二疊大的房間裡,潛心作畫,提筆揮毫。(註3)

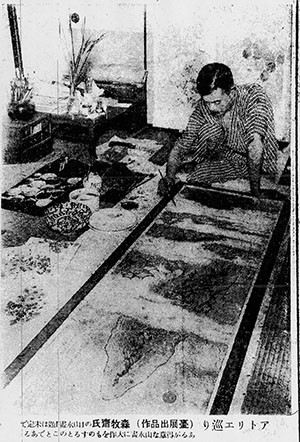

當時正值第一屆臺展舉辦之前夕,他正專注地描繪葡萄樹的葉脈,筆尖輕點,濃淡之間勾勒出細微的層次。當記者前來採訪時,他停下筆說:「我特別喜歡畫葡萄和富士山,所以這次臺展打算投稿我正在這裡創作的葡萄畫。不過,我覺得只出一幅好像有點不太夠,所以又準備了牡丹畫和另一幅作品,總共三件一起參展。」(註4)他的語氣輕鬆,卻透露出對這場展覽的期待與慎重。

臺展初試啼聲

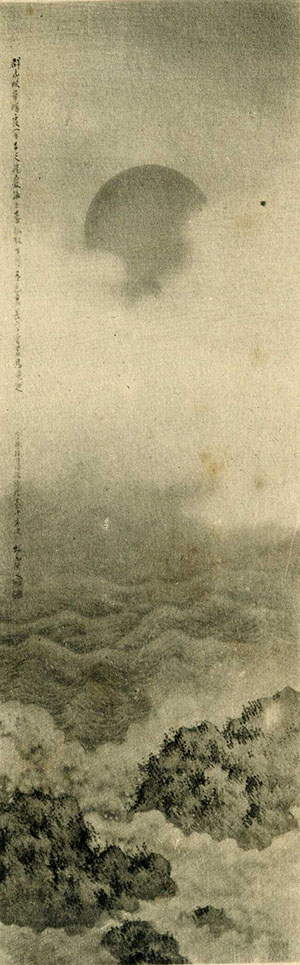

最終,森牧齋送交的三幅作品中,有兩幅成功入選了第一回臺展,分別是〈秋窗清供〉與〈旭日昇天〉。〈秋窗清供〉正是接受記者採訪時所畫的那幅,延續他擅長的南畫題材,畫面上的葡萄藤蔓纏繞,果實垂掛,從圖錄黑白圖版的明暗對比中,可以看出他細膩地描繪出葉脈的曲折與光影的變化。葡萄晶瑩欲滴,藤蔓間還隱約可見松鼠穿梭跳躍,生動而富有野趣。而另一幅〈旭日昇天〉則以一輪朝陽自雲海之間冉冉升起為主題,光輝照耀山巒,氣勢磅礡。兩幅作品皆寓意著吉祥、興盛之意,屬於傳統而經典的題材,既適合用來妝點居家空間,也常作爲贈禮,寓意祝福與好運。(註5)

森牧齋的作品展現細膩的南畫筆法,即使被西岡塘翠評道:「構圖太老舊,只能說是一張普通的床之間掛畫。」(註6)但入選臺展一事對於初來乍到臺灣的他而言,不僅是一種藝術成就的展現,更像是一張進入臺灣東洋畫家群體的通行證。

然而,1928年,森牧齋雖再度接受採訪,卻未能入選臺展,這或許與第一回其作品風格被認為「老舊」的評價有關。由於傳統的水墨畫在臺展中較難獲得青睞,風格未見突破的森牧齋因此未能繼續入選。

在那之後,森牧齋加入了「臺灣日本畫協會」(註7),該會主張以寫生取代臨摹,講求對自然景物的直接觀察,他或許是想要藉由這樣的學習進一步磨練自己的畫技,儘管後續並未見到他持續參展的紀錄,但也建立起本島與內地美術交流的機會。1932年,他的老師小室翠雲來到臺灣,隔年在臺北成立了南畫鑑賞會臺灣分部,分部正是設置於森牧齋當時已移居到臺北的住所,由他負責協會事務。成立當天,在鐵道飯店舉行了儀式暨座談會,與會者包括畫家安田半圃、王少濤,記者尾崎秀真、魏清德,以及臺灣日日新報社社長河村徹等,約三十多位南畫愛好者共襄盛舉。會中不僅闡述了組織宗旨,還彼此交流了對南畫的見解。(註8)

東洋畫家的戰時動員

日本統治的尾聲,1937年中日戰爭爆發,隨著進入戰況激烈的二戰期間。為了強化殖民地內的思想動員與輿論宣傳,臺灣總督府在1941年引進了日本盛大的「聖戰美術展覽會」來臺巡迴展出。聖戰的題材,創元美術協會的會員飯田實雄說明:「與聖戰有關的主題涉及範圍相當廣,戰鬥之外涵蓋後方、軍人的人情味,佔領地的撫宣等各式各樣的內容。」(註9)這樣的時局透過藝術的形式包裝戰爭,塑造視覺上的「國家敘事」。同時,也藉著「彩管報國」的名義,徵募畫家到戰爭前線,描繪軍隊英勇作戰的場景。(註10)

為了回應時局,呼應日本內地的藝術動員,臺灣各地動員組織也遍地開花。1941年1月24日,森牧齋與在臺的幾位東洋畫家也在臺北榮町的明治製菓喫茶店舉行「臺灣邦畫聯盟」的成立大會,而這些會員大多是臺灣日本畫協會的成員,他們宣示以「日本精神」為指導方針,透過繪畫創作紀錄臺灣的文化之外,也會建立筆塚感謝對臺灣本島有貢獻的畫家,或是為皇軍將兵祈願,製作千體地藏佛像畫奉獻等「繪畫報國」的決心。(註11)不過之後是否曾舉辦與「時局畫」相關的展覽,尚無明確的文獻記載。

森牧齋在臺期間,不僅專注於創作,也積極參與畫壇交流,並多次接受訪問,可見他在當時已是小有名氣的畫家。從他後來加入「臺灣日本畫協會」與「臺灣邦畫聯盟」的經歷來看,映照出個人的追求與戰局時代的影響,這都為臺灣美術留下了一筆重要的註腳。

#名單之後329

註釋

1. 木下周一,〈新築の臺中俱樂部〉,《臺灣日日新報》,1910-11-02(5版)。

2. 關於森牧齋的生平參考自:〈森牧齋氏畫展 本社樓上て〉,《臺灣日日新報》,1928-05-25(5版)。

3. 〈森牧齋氏畫展 本社樓上て〉,《臺灣日日新報》,1928-05-25(5版)。

4. 〈臺展アトリヱ巡り/森牧齋氏〉,《臺灣日日新報》,1927-10-05(7版)。

5. 劉錡豫,〈旭日昇天〉,名單之後:臺府展史料庫。

6. 西岡塘翠,〈說苑/島を彩れる美術の秋(臺展素人寸評)〉,《臺灣時報》,1927-12。中譯自李淑珠,名單之後:臺府展史料庫。

7.〈臺灣日本畫協會 同人連の展覽會 三十日より博物館で〉,《臺灣日日新報》,1932-09-29(2版)。

8. 森牧齋的活動範圍不僅限於臺中。從文獻記載可知,南畫鑑賞會成立時,他已經搬至臺北,並將協會地址登記在自己的住所,位於兒玉町三丁目二十番地,約在現今的寧波西街附近。〈南畫鑑賞會支局〉,《臺灣日日新報》,1932-08-19(2版)。

9. 飯田實雄,〈臺灣聖戰美術展に就て〉,《臺灣日日新報》,1941-09-11(4版)。中譯自顏娟英,《風景心境:台灣近代美術文獻導讀(上)》,臺北:雄獅,2001,頁363-364。

10. 「彩管報國」的「彩管」指的是繪畫所用的顏料或工具;而「報國」則是報效國家之意。意思是指畫家以繪畫作為一種方式,宣傳政策、描繪戰爭事業,來表達對國家的忠誠。

11. 「邦畫」為日本用語,「邦」有「國家」之意,「邦畫」意指製作於本國(日本)的畫作及電影。而「筆塚」則是將畫筆埋至於土裡,作為供俸用的墓,通常是用於紀念過世的文學家及畫家所成立的紀念碑。〈我等まだ若し 彩管の報國へ 誓も固き臺灣邦畫聯盟),《臺灣日日新報》,1941-01-25(3版)。