撰文│吳姿儀(國立清華大學臺灣文學研究所碩士)

高田馨 入選 臺展第4、6-7、9-10回;府展第1-6回

特選 府展第1-2、5-6回

總督賞 府展第5回

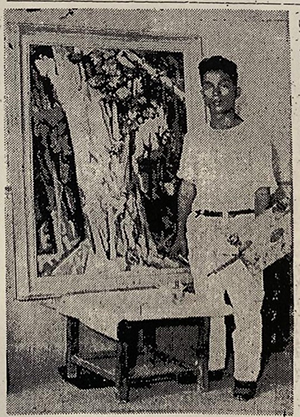

臺北第一師範學校附屬小學校裡,擔任美術教學的高田先生,總是在教學之餘,把畫畫當作比三餐還重要的嗜好。因為在家裡會被孩子們打擾,無法專心作畫,所以放學後就會到圖書教室裡畫畫。……高田先生說,他無法坐在「教室裡那種老師專用的椅子上」畫畫,因為會分心,所以都是盤腿坐在小矮桌上作畫。這種樣子實在非常像他的本人風格。(註1)

1938年10月的《大阪朝日新聞.臺灣版》「官展第一年アトリヱ訪問記」(官展第一年的畫室訪問記)專欄中,記者前往高田馨當時任教的學校進行訪問。留下高田馨當時準備投稿第一回府展的作品及畫家樣貌。而報導中,畫家身後的那幅畫作〈幹〉,之後順利獲得第一回府展特選。

關於高田馨的繪畫之路正如同畫中筆直的樹幹一般,不斷向上成長茁壯。

基隆亞細亞畫會

高田馨1904年11月23日出生於日本鳥取縣。他的名字十分特殊,「馨」(イサヲ,ISAO)實為異體字,組成為「上高無口下置香」(如下圖所示),因此部分史料是以「馨」表示(本文亦以「馨」代替)。高田馨1922年自鳥取縣立倉吉中學校畢業後,1924年來到臺灣就讀臺北師範學校小學師範部演習科。由於石川欽一郎在1924年至1932年間,正好於臺北師範學校任教,因此高田馨很可能曾師事石川欽一郎。

隔年(1925年)高田馨於臺北師範學校畢業,並取得小學校正教員免許(教師執照)。之後曾短暫進入臺北第二步兵聯隊服役,(註2)同年8月至臺北州基隆高等小學校任教。(註3)1926年4月,由石川欽一郎為首所成立「亞細亞畫會」,主要於基隆地區活動,高田馨也參與其中,以「高田いさを」的名字在第一回展中展出作品〈木隱〉和〈灰景〉。推測高田馨此次的參與,或許是因曾師事石川欽一郎,且於基隆任教的緣故。

雖然目前關於「亞細亞畫會」現存的史料作品有限,但透過當時二科會員國枝青白在《臺灣日日新報》上的發表,可以大略想像畫家及其作品:

高田いさを先生的作品整體上帶著一種冷淡感,走的路線與東鄉先生相反,但又令人驚訝於其非凡的筆觸。如果身處臺灣的話,至少應該以更熱情明亮的色彩來描繪吧,我這樣想。

他的水彩畫中褐色(赭色,セピヤ)的筆觸過於搶眼。至於畫女孩子的油畫,我認為可以忽略不論。〈木隱〉這幅作品,和之前的〈灰景〉一樣,非常有趣。高田先生因為專注於油畫,失去了水彩的特點;而又因為專注於水彩,失去了西洋畫的特色。雖然應該對此加以注意,但他擁有偉大而聰明、圓滑周到的特質。我認為他會是一位將來會有發展的人。(註4)

從上述內容可見,高田馨的作品色彩傾向於冷淡、陰暗,與同為亞細亞畫會的東鄉實男的形成創作風格的鮮明對比。此階段的高田馨也在油畫與水彩之間找尋作品特色,憑藉敏銳的才智與細膩的個人特質,在畫壇上受到關注與期待。而正如同國知青白所述,高田馨即將在畫壇上嶄露頭角。

官展上的大放異彩與京町畫塾

1928年,高田馨轉任臺北第一師範學校附屬小學校訓導(註5)。1930年,以作品〈淡水風景〉入選第四回臺展,也是他首次入選臺展(註6)。作品中,從前景的土坡,中景逐漸高起的坡地到遠景沿著山丘建築排列的房舍、淡水河及對岸的遠山。畫面中央有西式拱廊及斜面屋頂的建築是淡水紅樓(達觀樓),細膩地描繪密集錯落的城鎮。右下落款為「ISAO.T」,「ISAO」為畫家「馨」的讀音,「T」則為姓氏「高田」(Takata)的縮寫。

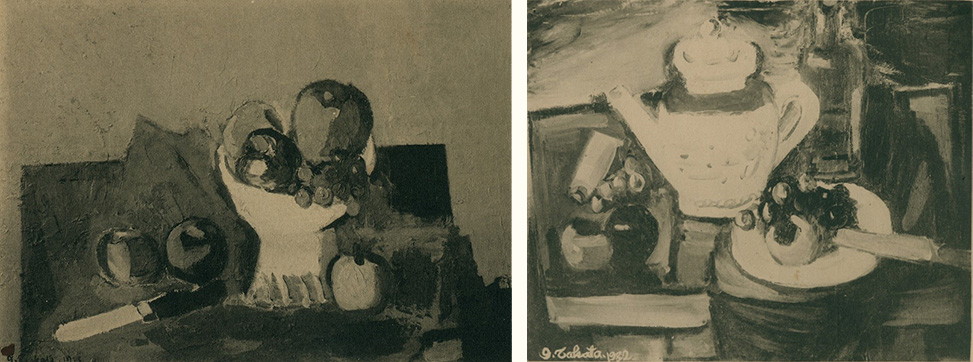

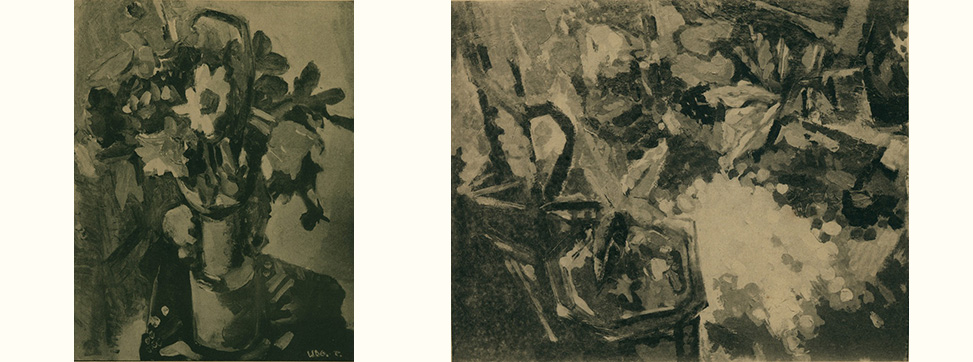

接著,他連續入選第六至七、九至十回臺展西洋畫部。而這幾次的出品皆是以描繪靜物作為主題。如第六、七回臺展作品〈桌上〉以粗獷筆觸描繪日常物件。以及第九、十回臺展作品〈花〉和〈クロトン〉(變葉木),運用不同技法表現植物生動的姿態。不過,為什麼1930年代的高田馨多是以靜物畫出品臺展呢?除了靜物畫是西洋畫當中重要的繪畫主題之外,從時間序來看,或許與他加入鹽月桃甫成立的京町畫塾有關。

1931年由鹽月桃甫創辦的京町畫塾,是針對在繪畫方面有興趣且期望精進技藝的美術愛好者們,提供良好的學習環境與研究管道。(註7)高田馨多以靜物畫出品臺展的動向,與當時同為京町畫塾成員的塚本外茂、淵上末生、沖清次與室谷早子等人,於1930年代時常以靜物畫參加臺展的現象相符,反映出靜物畫當時在畫塾內是繪畫訓練重要的一環,亦呼應了立石鐵臣曾將京町畫塾定位為「以畫家的身分進行研究性的創作」。(註8)

立石鐵臣在報導撰文中提及,高田馨曾參與1934年至1936年(第二至第四回)的京町畫塾展,且他與竹內軍平為畫塾展上的「常客」,可知當時高田馨在畫塾活動中應是相當活躍。1938年高田馨受訪中表示,他與一同師事鹽月桃甫、志同道合的朋友們,在京町二丁目的秋田玻璃店三樓租了一間教室,京町畫塾大約有十位成員,正熱心一起研究著,為提升臺灣美術界傾注了無比的熱情與努力。(註10)

而在現存的京町畫塾合影中,亦可見到高田馨的身影。也許是在畫塾十分活躍的緣故,高田馨在合照中皆是坐在靠中間且前面的位置。

與京町畫塾的回憶延續至戰後。高田馨曾提到自己保留著鹽月桃甫的〈パンジー〉(三色堇)與〈可愛らしい少女〉(可愛的少女)兩件作品。可見他對藝術的熱愛,以及與恩師之間深厚的情誼。(註11)而這些經歷似乎都述說著,京町畫塾在高田馨揮灑油彩的繪畫之路上是不可或缺的精采篇章。

綜觀高田馨在臺灣的畫業,從學校圖書室裡的矮桌,到京町畫塾裡專注研究的教室,高田馨那條枝幹般筆直向上的繪畫之路,不僅承載個人夢想,更刻劃出臺灣日治時期美術史的一道側影。

#名單之後336

註釋

- 〈官展第一年 アトリヱ訪問記5 俺の繪を落す 審查員は無能だ 當時を語る高田馨氏〉,《大阪朝日新聞.臺灣版》,1938-10-21。

- 〈[師範學校訓導〕高田外四名一年現役服役中加俸本俸ノ十分一ヲ給ス〉,《大正十四年臺灣總督府公文類纂永久保存進退(判)第一卷之二秘書》,1925-03-01,國史館臺灣文獻館,典藏號:00004008099X002。

- 臺灣總督府職員錄系統,〈高田〉,網址:https://who.ith.sinica.edu.tw/search2result.html?h=GGw1Z2H3We7JEEnah8vdDwpb%2B2NL5NoAAHdFUBtsztdJYM4yRPMQUdCzIXTuc9to(點閱日期:2025-04-16)。

- 國枝青白,〈基隆アジア畫會 作品展覽會短評〉,《臺灣日日新報》,1926-05-11(8版)。

- 〈高田(外一名)(任府師範訓導;俸給;補職)〉,《昭和二年一月至三月臺灣總督府公文類纂判任官進退原議》,1927-03-01,國史館臺灣文獻館,典藏號:00010213120。

- 〈臺展の入選發表 東洋畫三十五點、西洋畫七十八點 洋畫の無鑑查に非難〉,《臺灣日日新報》,1930-10-21(2版)。

- 〈鹽月善吉氏が京町畫塾創設〉,《臺灣日日新報》,1931-04-09(2版)。

- 〈京町畫塾と臺高展〉,《朝日新聞.臺灣版》,1935-02-06。

- 〈臺高展と京町畫塾展〉,《朝日新聞.臺灣版》,1934-02-10。

- 京町畫塾自成立以來,主要的活動場所為小塚支店,位於京町一丁目,與秋田玻璃店所在的京町二丁目呈斜對角關係。雖然小塚支店至日治末期仍從事印刷業務,但自1930年代中後期起便未再見於商工人名錄,推測當時可能已不對外營業。據此推斷,高田馨於1938年受訪時所稱之「秋田硝子」,應即為京町畫塾當時的新據點。參見臺北市勸業課編,〈硝子、同製品、額椽〉,《臺北市商工人名錄 昭和十三年版》,臺北:臺北市役所,1939-03,頁144。〈官展第一年 アトリヱ訪問記5 俺の繪を落す 審查員は無能だ 當時を語る高田馨氏〉,《大阪朝日新聞.臺灣版》,1938-10-21。

- 本田布治雄,〈塩月桃甫画伯に関する探索ノート(終)〉,《南十字星 卒業五十周年記念號》,10號(1990-10),頁63。