撰文|王俞丰

楠瀨土佐夫 入選 臺展第6回

土佐的月,異鄉的歌

「我第一次聽見楠瀨先生那可以稱得上是『天下一品』的朗詠,也是在那樣的酒樓桌邊。那時,他洪亮渾厚的美聲,帶著些許絕望氣息的哀調,那彷彿擠壓五臟六腑般的真切情感,至今仍像宿醉一般,使我的精神籠罩著一種難以言喻的哀愁。」(註1)

上述這段文字是文人上忠司之筆,記錄了他對楠瀨土佐夫朗詠風采的深刻回憶。所謂「朗詠(ろうえい)」,是一種源自日本平安時代的吟誦藝術,最初指「高聲吟誦詩文」,吟唱內容多為漢詩或和歌,後來融合傳統雅樂伴奏,逐漸發展為具有特定的表演形式。從上忠司充滿敬意的字句中,可以想見楠瀨不僅是以詩文感動人心的作家,更是一位能以聲音表現藝術的詩人。

楠瀨土佐夫,本名楠瀨正虎,出生於日本高知縣浦戶灣頭的桂濱。(註2)高知在古代稱為「土佐國」,他所使用的筆名「土佐夫」,或許正是對家鄉的一種認同與紀念。

楠瀨朗詠時那渾厚而優美的聲調,也許多少受到這片海濱風景的薰陶。桂濱以優雅的弓形海灣與皎潔月色聞名,是日本著名的賞月名所之一。這片景致不僅滋養了楠瀨的感性,也曾深深打動另一位同樣出生於高知的知名文學家——大町桂月。據傳,大町正是因為對桂濱懷有深厚情感,而將筆名取為「桂月」,象徵「桂濱之月」,藉此表達他對土地的認同與熱愛。(註3)對許多文人而言,桂濱早已超越地理名勝的範疇,更是成為寄託鄉愁與情感的重要象徵。

楠瀨最早開始創作,大約是在二十歲左右旅居京都時,當時便經常向《讀賣新聞》投稿短歌,(註4)並以朗詠的形式朗讀詩句,如同帶有豐富情感與節奏的聲音表演。後來,他來到了南方島嶼——臺灣。在這裡,持續創作、朗詠、試圖在異鄉的縫隙中,為自己的聲音找尋容身之處。

南國的雲,臺灣的果

來到臺灣後,楠瀨土佐夫首先在《臺南新報》擔任記者,並以「楠瀨とさを」、「楠瀨土佐男」為筆名發表多篇詩作。(註5)1927年,他進入「臺灣新聞社」,擔任文藝欄編輯,從事中部的藝術與文學活動。並且投稿於加納小郭家、西日紫溟等人創辦的《人形》,以及長谷川抱星等人發行的《回歸線》等刊物中,活躍於文壇。(註6)

除了記者與編輯的身份,楠瀨也持續以短歌書寫異地生活的風景。他的一篇歌作收錄於《歌集 南の國の歌 1920》中,描繪了他在臺灣所見的日常片段。

圖片來源:西口進卿,《歌集 南の國の歌 1920》,人形社,1920-08-10,頁75。

微微轉紅的丘上,芒果樹的果實,孩子們向它投擲石子。

仰望檳榔樹的枝梢,火燒雲流動著,那鮮紅令人悲傷。

小院的緬甸合歡花,在朝雨的光中閃耀,讓人戀愛。

楠瀨筆下的臺灣風景,並非壯麗宏大的山川,而是那些潛藏於日常中的靜謐時刻。他以短歌捕捉那些稍縱即逝的情緒與光影,將異鄉的植物與天空轉化為情感的注視,透出一位文人在異地生活中,那種既溫柔又微微孤寂的目光。

海的回音,畫的聲響

1933年,楠瀨土佐夫來到高雄,擔任《臺灣新聞》高雄支局長;(註7)隔年起參與高雄的短歌刊物《海響》的編務工作,身兼發行與編輯的職責,積極參與文藝場域的發展。(註8)這段期間楠瀨也多次受邀至各地進行演講與朗詠,足跡遍及屏東大森女學校、高雄女學校、臺中放送局等地,可見他作為朗詠者在當時文壇具有相當廣泛的影響力。(註9)

除了詩歌創作,楠瀨的嗜好十分廣泛。他熱愛俳句、詩作,並自學演奏小提琴、風琴、口琴;戶外活動方面,對棒球、網球、騎馬等活動懷有濃厚興趣。對各種文藝皆抱有熱情的他,在繪畫上也有一番成就。(註10)

1932年,楠瀨以西洋畫〈靜物〉入選第六回臺展,展現其跨域的文藝實踐。這幅畫作如同他的短歌,並不著眼於大山大海,而是細膩觀察日常周圍的景象。畫面描繪的是放置於桌面上的花瓶,運用線條與顏料的質感呈現出花卉的肌理,筆觸略顯急促,卻鏗鏘有力。

圖片來源:《第六回臺灣美術展覽會圖錄》。

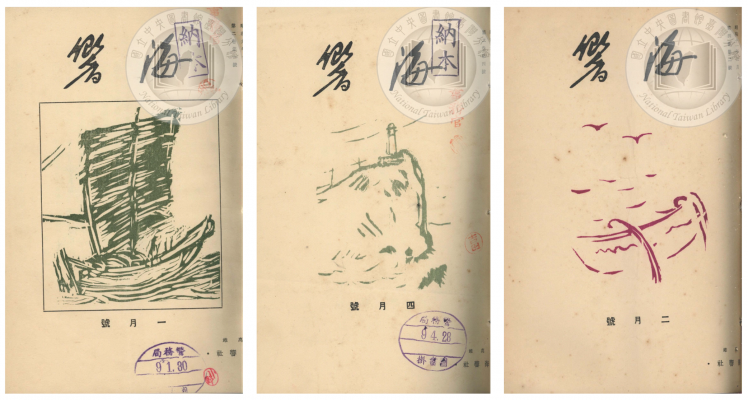

同時,楠瀨也發揮其繪畫才能,以木刻版畫的方式,為《海響》他運用簡單的線條勾畫出船隻、燈塔等與海有關的圖像,或許是從刊物名稱而來的發想。版畫的製作亦顯示出楠瀨多元的創作能力,如同他對各項活動皆有所涉獵那般多才多藝。

圖片來源:《海響》2卷1號(1934-01)、《海響》2卷4號(1934-04)、《海響》4卷2號(1936-02)。

不過在那之後卻未見楠瀨有其他畫作的發表,直到1943年,他才在〈今秋府展への抱負‧計劃〉一文中,坦言自己已經擱置畫具多年,但仍期望在當年度提出作品參展。(註11)只是當年的入選名單並未見到楠瀨的名字,或許他的這番計劃最終未能實現。

然而,即使畫作缺席,他那跨越詩歌、朗詠與繪畫的熱情與實踐,仍清楚地刻印在臺灣文藝歷史之中,靜待再度迸發能量的一日。

#名單之後346

註釋

- 上忠司,〈楠瀨土佐夫氏の朗詠〉,《海響》2卷10號(1934-10-18),頁8-9。

- 〈會員素描 楠瀨土佐夫氏〉,《海響》2卷1號(1934-11-31),頁30。

- 〈會員素描 楠瀨土佐夫氏〉,《海響》2卷1號(1934-11-31),頁30。

- 〈會員素描 楠瀨土佐夫氏〉,《海響》2卷1號(1934-11-31),頁30。

- 參考發表於《臺南新報》上的署名,其詩作包括〈秋風篇〉(1922-10-02)、〈蓮翹の雨〉(1922-08-11)、〈雨の日〉(1922-08-28)、〈早春抄〉(1923-01-13)。

- 〈會員素描 楠瀨土佐夫氏〉,《海響》2卷1號(1934-11-31),頁30。

- 〈中報楠瀨氏赴任〉,《臺南新報》,1933-02-27(1版)。

- 《海響》創刊於1931年。楠瀨土佐夫名字首次出現是於1934年的2卷1號。

- 〈消息〉,《海響》4卷1號(1935-01),頁26。

- 〈會員素描 楠瀨土佐夫氏〉,《海響》2卷1號(1934-11-31),頁30。

- 〈今秋府展への抱負‧計劃〉,《臺灣美術》,1號(1943-10),頁15。