撰文|林晏(國立中央大學藝術學研究所碩士)

薛萬棟 入 選 臺展第6、8回

特 選、總督賞 府展第9回

「編輯先生:

……薛萬棟先生是我的朋友,我願意在此提供他的近況如下,如果貴社能訪問他,可能會給他很大的鼓勵……」[1]

,頁273。.jpg)

一則畫家薛萬棟(1911-1993)友人林籐於《藝術家》雜誌的讀者投書,透露畫家晚年雖被藝壇遺忘許久,卻仍然創作不輟。1938年第一回府展是薛萬棟藝術生涯中最光榮的時刻,他憑藉《遊戲》一作榮獲特選,並為該屆「總督賞」 [2]得主,為東洋畫部首位臺籍畫家得到此獎殊榮。

可惜一舉成名的餘波未能持續多久,為了養家糊口,藝術家逐漸消磨於替喪家繪製亡者畫像的現實之中。加上時逢戰後初期,中原文化接駁衝突所趨,薛萬棟創作媒材轉為水墨,便再無產出相當質量的膠彩佳作。薛萬棟過世前三年,透過攝影家潘小俠的鏡頭,可以看見老畫家雙手捧著獎狀,嚴肅卻不失自信的神情,站在大半輩子賴以為生的畫室前,彷彿訴說薛萬棟一生遊走藝術與現實間的拉扯,箇中滋味只有本人最能知曉。

,頁16。.jpg)

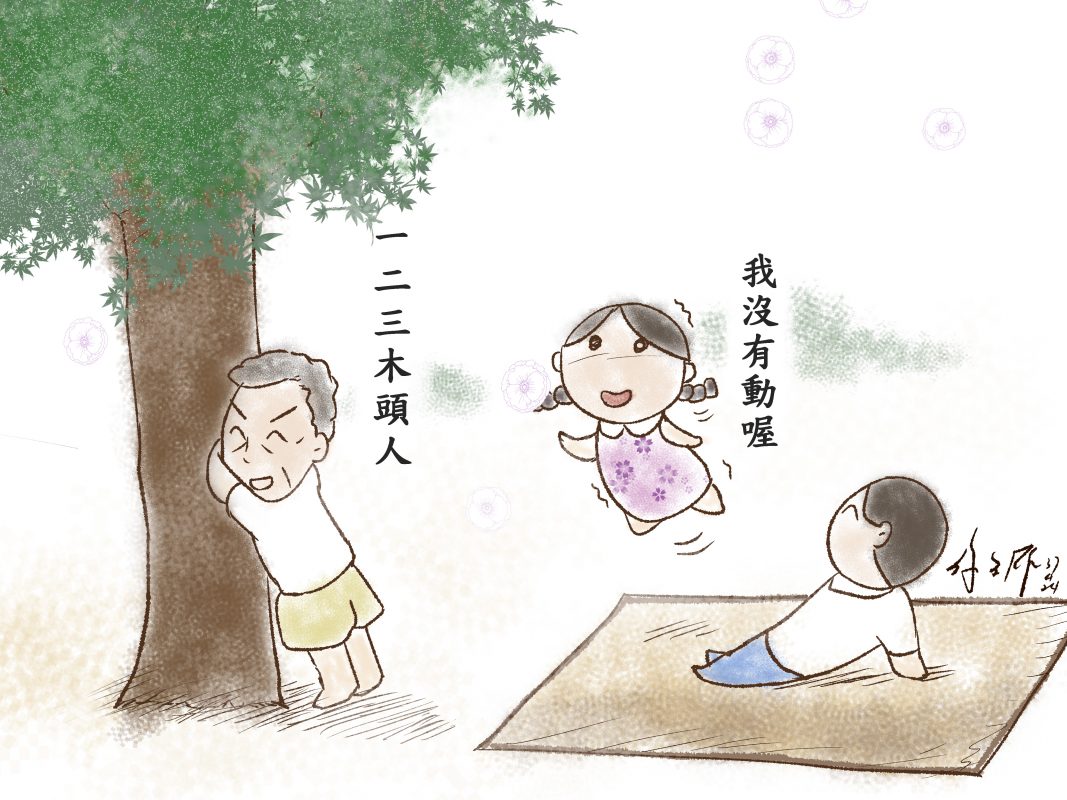

「薛萬棟的《遊戲》……筆致看來有些稚拙的感覺,與在玩耍中的三位少女表現效果以及原始的賦彩方式,搭配成一幅很好的畫面,是本年度的優秀作品之一。」[3] 日本審查委員山口蓬春對於《遊戲》一作的看法,或許是觀者最直覺的反應。薛萬棟從未受過專業藝術教育,僅趁驛站工作空檔跟畫家蔡媽達學習東洋畫[4]。 作品多以人物畫為主題,風格略顯拙樸是其特色。薛萬棟參加官辦美展共入選三次,分別為臺展第六回《姊妹》、第八回《夏晴》及第一回府展的《遊戲》。

《姊妹》與《夏晴》採平穩對稱的結構,人物端莊但擺排卻略顯生硬單調。相比《遊戲》的穩定三角構圖,被畫面右方為丟擲沙包而傾身向前、彷彿快要跌倒的少女打破,巧妙捕捉緊張的瞬間,是藝術家較為突破的嘗試。此外,《遊戲》將人物置於近景,後以深度推進之寫實風景形成的空間感,此手法在臺灣東洋畫中並不常出現,反倒是西洋繪畫中常見的構圖。[5]

「薛氏在臺灣畫壇上可謂曇花一現,二度『臺展』後,嘉名在官展中消失,知之者甚少。」[6]

若非20世紀初Roberto Longhi首開先河,我們至今還未能憶起卡拉瓦喬(Michelangelo Merisi da Caravaggio)之名。倘若1958年李霖燦未在《溪山行旅圖》中找到落款,我們可能還會存疑此幅董其昌記載為「次等」之作,是否真出自於范寬之手。隨著林籐投書努力提醒藝壇不要忘記薛萬棟之名,謝里法給予《遊戲》極高的評價[7], 以及陸續出現相關藝評與鑑賞,薛氏的藝術之美才得以真正重新被發掘。藝術史研究得以繼續推進與拓展,往往是透過不斷地再發現、再探討,也許再加上一點機運,隱身於歷史洪流中的藝術家們才得以被世人重新記起,並進一步予以其應得的位置。這也是個警示,藝術史仍普遍浸淫在「格套偏見」(cliché)之中,影響人們對於藝術的判斷與感知。如何保有清亮的眼睛去覺察藝術?藉由薛萬棟之例,我們或許能近一步去反思這樣的問題。

#名單之後134

[1]林籐,〈薛萬棟近況〉,《藝術家》104期(1984.01),頁273。

[2] 1938年總督府負責辦理府展後,修改了評審制度,「臺展賞」改名為「總督賞」,其餘獎項皆被取消。

[3]山口蓬春,〈參加第一回府展審查感想〉,《東方美術》(1939.10),收錄於顏娟英譯著,《風景心境-臺灣近代美術文獻導讀》(上冊)(臺北:雄獅圖書,2001),頁270-271。

[4]原籍高雄茄萣鄉的薛萬棟,16歲自茄萣公學校畢業後,至臺南驛站工作,從此定居臺南。潘青林,《薛萬棟〈遊戲〉》(臺南:臺南市政府,2012),頁14。

[5]莊凱惟,〈日治時期臺灣東洋畫中的人物畫家畫風剖析薛萬棟與林之助之比較初探〉,《視覺藝術論壇》8期(2013.07),頁65。

[6]謝里法,《日據時代台灣美術運動史》(台北:藝術家出版社,1992),頁190。

[7]謝里法認為此作是「十年以來官展恐怕是難再找出一幅如此水準的佳作」。謝里法,《日據時代台灣美術運動史》,頁189。