撰文|劉錡豫(書院街五丁目的美術史筆記)

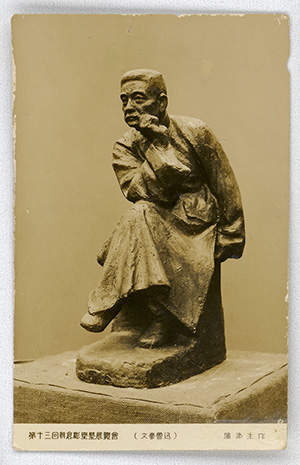

堀越英之助 入選 臺展第6回

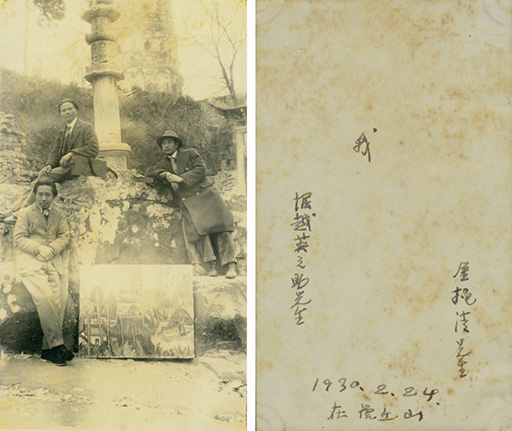

1930年2月,此時的中國蘇州,正是春寒料峭、乍暖還寒,然而陳澄波,卻身著西裝、帶著大衣,不畏風寒多次造訪蘇州的名勝虎丘。不必多說,原因自然是為了創作。

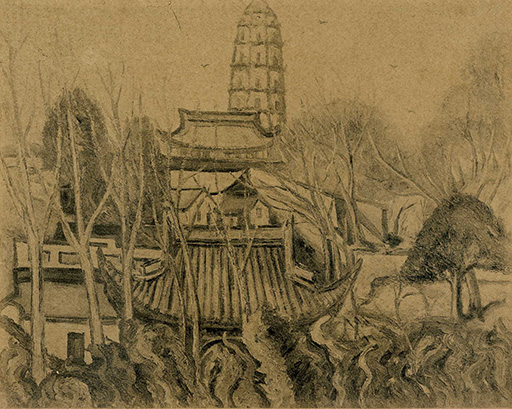

蘇東坡曾說:「到蘇州不遊虎丘乃憾事也。」數百年後,來自南方的陳澄波,頂著冬末初春的寒風,以虎丘山雲岩寺塔為題材,創作了〈蘇州虎丘山〉。雖說作品迄今仍下落不明,但有幸在數張照片與圖錄中留下蹤跡,也算是見證陳澄波多次的辛勞。

然而旅途中他並非孤身一人,在蘇州期間,陳澄波與多位藝術家出遊,留下照片,見證彼此情誼。例如蘇州冷紅畫社的書畫家金挹清,兩人有多張以蘇州虎丘為背景的合照,另外還有兩幀照片,是有關陳澄波、金挹清與一位日本藝術家「堀越英之助」在虎丘山的合影。

圖案科畢業的旅行畫家

堀越英之助本籍茨城,根據日本東京美術學校的相關史料,堀越就讀於圖案科。(註1)這是專研設計圖案、繪製的科系,畢業生往往投入職場,從事海報與廣告設計等工作,也是如今東京藝術大學設計科、建築科的前身。相比他的同學,堀越畢業後似乎把更多時間放在外出旅行與寫生作畫的興趣之上。

1928年,堀越英之助入選在野美術團體「國畫會」的展覽,展現其繪畫創作的成果。附帶一提,同時入選的還有鹽月桃甫、倉岡彥助、立石鐵臣等幾位,與臺灣有關的日本籍西洋畫家。(註2)

從年級來看,陳澄波與堀越英之助是不同科系的學長、學弟關係。1930年,當陳澄波早已離開日本東京,前往中國上海教畫,堀越英之助也轉往中國上海活動。也許堀越抵達上海後與陳澄波有所交流,於是有了1930年2月,他和陳澄波、金挹清前往蘇州虎丘出遊的兩幀合照。

除此之外,他在4月也與陳澄波、潘玉良、陳抱一等藝術家,出現在上海西藏路的寧波同鄉會,一起參加中國畫家王濟遠的個展。(註3)

在堀越英之助參與的場合,同時掌握北京官話與日語的陳澄波,可能扮演了中介的角色,而這也提供我們對陳澄波在上海藝術圈所扮演的角色,有著更多元的想像空間。

1930年後,堀越英之助轉往東南亞活動,筆者參考《新嘉坡日報》、《南洋日日新聞》等日本人在新馬經營的報紙所提供的線索,可知堀越前往新加坡,以及馬來西亞的峇株巴轄一帶暫居。(註4)

其中峇株巴轄(Batu Pahat,峇株)尤其值得注意,這是位於馬來西亞柔佛境內,距離新加坡不遠處的地區,因為礦物、橡膠資源的開採而興盛,吸引許多日本人前往活動。堀越受到當地南洋風土與異國氣息的吸引,因而在峇株巴轄停留了一段時間,描繪橡膠樹園與礦山的景觀,並且在報紙上連載插圖與短文。(註5)

之後,他陸續遊遍馬來西亞、新加坡、泰國,於1932年北上造訪臺灣,並以一幅〈イボンヌ〉入選第六回臺灣美術展覽會。

有關他來到臺灣的原因,目前缺乏資料,可能與陳澄波的引介有關,也可能只是他剛好把臺灣當成往返東南亞與上海、日本等地的中繼站,藉由參加臺展累積資歷、販售作品。如此也頗能反映臺灣對於堀越英之助等,遊歷東亞的藝術家,在交通與藝術市場上的意義。

有趣的是,這位イボンヌ(伊芙娜,Yvonne)是法國女子的名字,她是堀越在東南亞期間認識的女性嗎?或是與堀越英之助在上海法租界區的活動有關?我們尚無從知曉答案,但無論如何,這件描繪異國女性的作品,能夠出現在臺灣美術史的視野中,充分體現這位頻繁遊走各國,四處寫生的藝術家,所具備的創作獨特性。

魯迅的日記

最近,我在閱讀文學家魯迅的日記時,無意間在1934年10月的上海記事中,再次看到堀越英之助的身影,得以掌握他離開東南亞後,旅程的下一站:(註6)

7日 上午與內山君夫婦及廣平攜海嬰往日本人俱樂部,觀堀越英之助君洋畫展覽會。

日記中,「內山君」是魯迅的好友日本書商內山完造,內山在上海經營「內山書店」,發行魯迅的著作,並支援魯迅的文學與藝術活動。如今的日本東京神保町,有內山完造的親屬所開辦的另一間同名書店,持續販售有關中國歷史、文學與藝術的書籍。至於「廣平」與「海嬰」,則是魯迅的伴侶許廣平,以及兩人的兒子周海嬰。

根據此紀錄,可知堀越英之助離臺後轉往中國活動,並且在上海日本人俱樂部舉辦畫展。這座俱樂部是日本在上海僑民的活動據點。閱讀魯迅的日記,可見他對現代藝術抱有關懷,或有可能是受到內山完造的邀請,與家人前往參觀畫展吧?真相為何,只可惜日記後續沒有更多的內容了。

堀越英之助的名字出現在魯迅的日記內,使我強烈意識到這位寫過《狂人日記》、《阿Q正傳》與《孔乙己》等名作的大作家,與陳澄波、堀越英之助等,出現在臺灣與日本近代美術史中的人物,置身於同一時代的事實。

然而,過去因為學科與教育的分野,這份體認並沒有這麼清晰地被體現出來。即使如此,有關堀越英之助的生命與創作,仍有許多未解之謎:在上海辦展以後,他又去往何方?隨著臺灣與近代東亞美術史史料的發掘,相信未來我們能夠得到解答。

#名單之後291

註釋

1. 東京美術學校編,《東京美術学校一覧 昭和5至6年》,東京:同編者,1931,頁238。

2. 時事新報社編,《時事年鑑 昭和4年版》,東京:同編者,1928,頁477。

3. 〈王濟遠個人畫展第一日〉,《申報》,1930-04-12(17版)。

4. 〈堀越英之助洋畵展未來ある新進作家來る土、日曜兩日〉,《南洋日日新聞》,1930-11-27(3版);〈バトパハの堀越氏個展 大成功に終る〉,《新嘉坡日報》,1931-06-05(3版)。

5. 堀越英之助,〈バトパハの雨日〉,《新嘉坡日報》,1931-05-26(3版)。

6. 楊永德、楊寧編,《魯迅最後十二年與美術》,北京:文化藝術出版社,2007,頁147。

與堀越英之助(前)、金挹清(後排右)合影於蘇州虎丘山,前為其油畫作品〈蘇州虎丘山〉。.jpg)