撰文|蕭亦翔(國立清華大學臺灣文學研究所博士候選人)

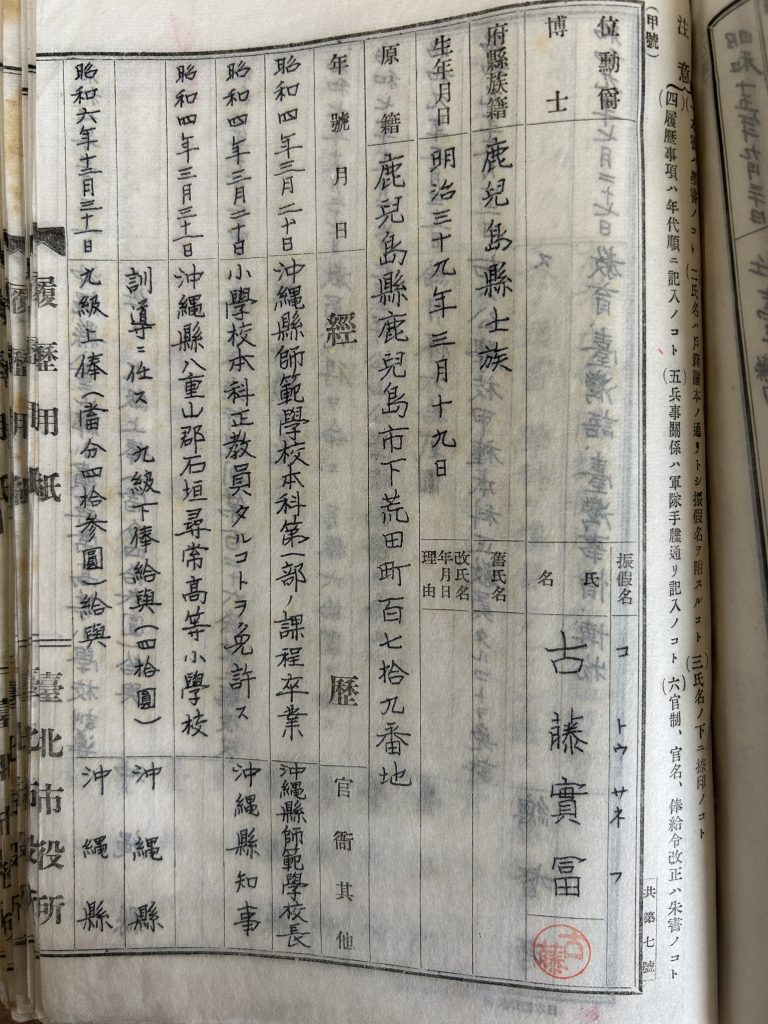

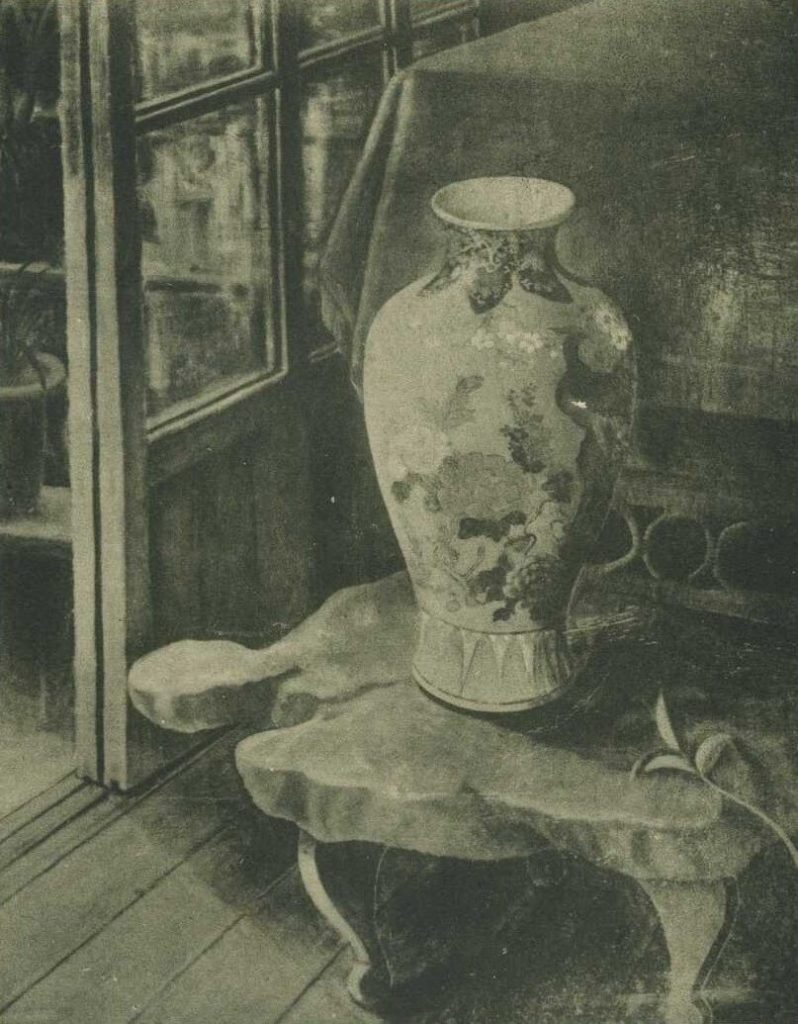

古藤雅童 入選 府展第6回

位於沖繩本島西南方的八重山群島,由石垣島、西表島、與那國島等大小數十個島嶼組成。而其中的與那國島距離臺灣僅僅百公里遠,天氣晴朗時可以遙遙相望的距離,促成了自古以來雙方的交流與互動。1930年代渡海來到臺灣古藤雅童(本名:古藤實富,1906-1961),便是出生在八重山群島中的石垣島,成為當時眾多渡臺的沖繩人之一。(註1)

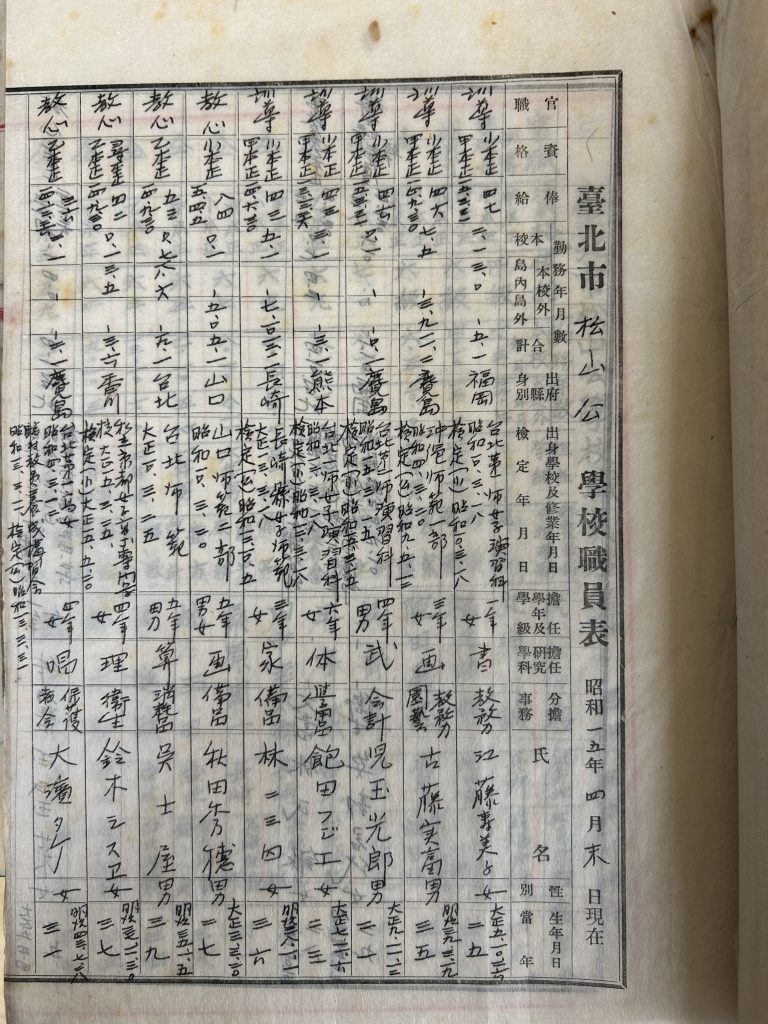

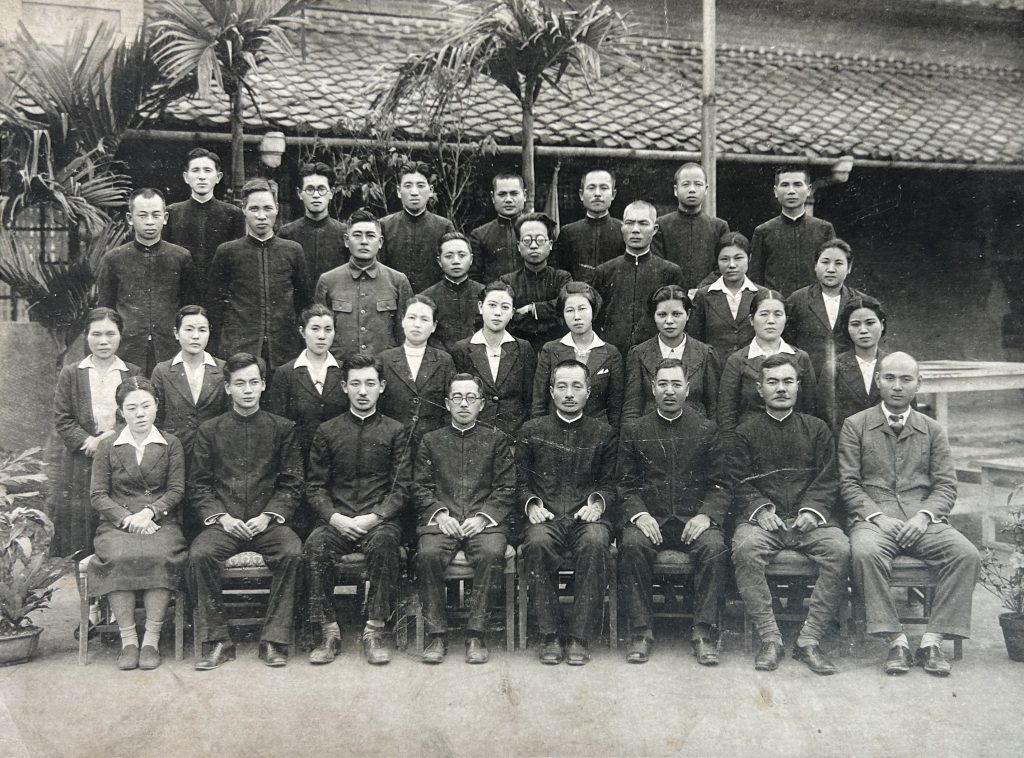

追尋起臺灣時代古藤雅童的足跡,雖然不如南風原、川平等沖繩家族受到眾多關注,但翻開松山國小(前 松山公學校/松山國民學校)保存的校史檔案,以及圖書館中的各式報刊、資料,可以逐漸地拼湊出一位喜好文藝的公學校教師身影。

1929年,古藤雅童自沖繩本島的沖繩師範學校畢業後,先後任教於故鄉石垣島上的石垣尋常小學校,以及竹富島上的小濱尋常小學校。1932年12月,古藤雅童辭去了小學校的教職來到了臺灣。踏上與故鄉一樣位於亞熱帶的島嶼,古藤雅童投入了殖民地的幼童教育,落腳位於七星郡的松山公學校。

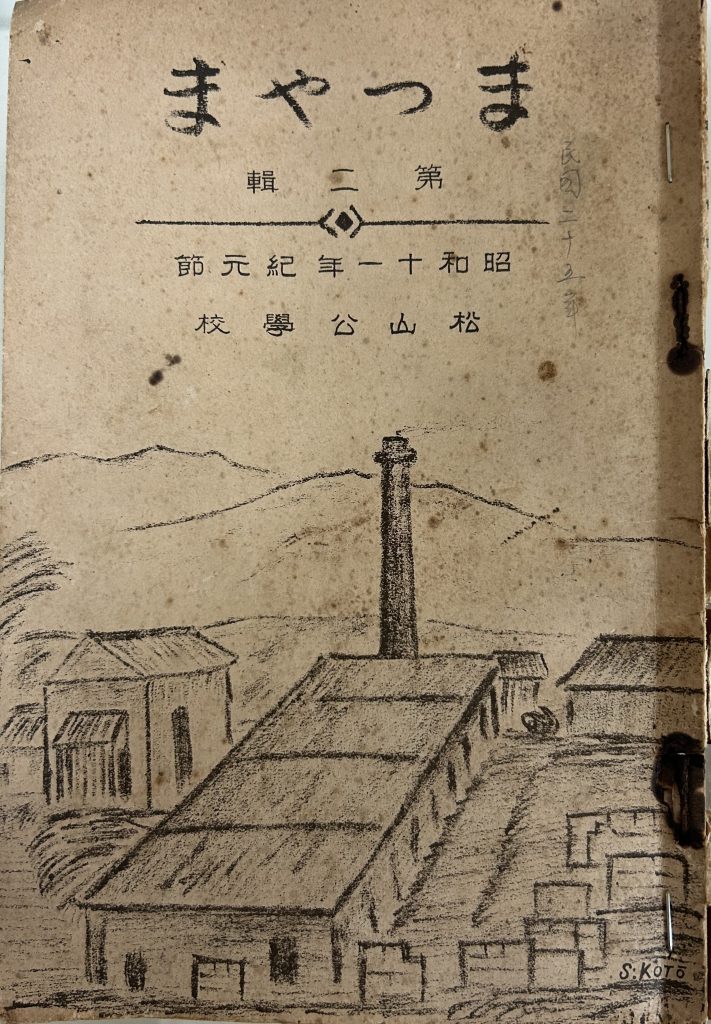

進入松山公學校任教後,古藤雅童主要負責教授「圖畫」,也曾教授過「農業」等科目。(註3)除此之外,校園刊物《まつやま》的封面也由古藤雅童負責繪製。這一本出版於1936年的學生文集,古藤用簡單的線條勾勒出前方低矮的房舍以及後方綿延的山峰,在山峰之前還有一座黑色的大煙囪。而從松山公學校師生外出寫生的照片中,也可見外型相似的煙囪。雖然目前未能確認是何棟建築,但這些都是松山公學校師生每日通學、授課時常見的風景。

古藤雅童雖然長年於公學校教授圖畫,但初次入選美術展覽會的紀錄已經是1942年。當年,古藤雅童的作品入選了全日本圖畫教師為主的大潮會,過往於臺灣任教的美術家,如佐伯信夫、蘇秋東、李宴芳等人都曾入選過此展覽會,因此,雖然展覽是在東京舉辦,但對於臺灣的教師來說一點也不陌生。(註4)大潮會入選隔年,古藤雅童以〈壺〉一作入選第六回府展,為古藤第一次入選臺灣美術官展。

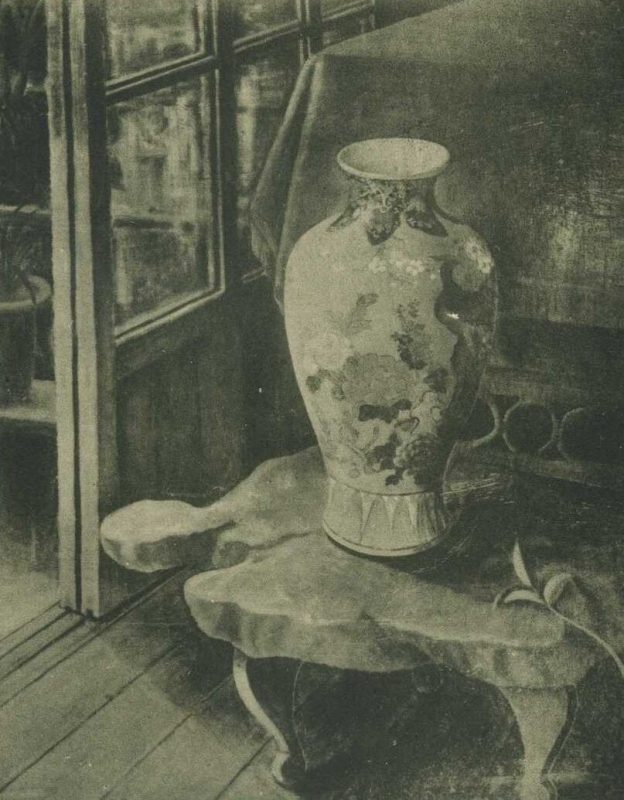

〈壺〉為一件四十號大小的作品,身為畫中主角的壺位於畫面中間偏右,放置於木製桌子上。壺上繪有孔雀、牡丹等具有吉祥寓意的圖案。在桌面的角落上有三辦葉子的枝條。而畫作左方則有一座日式建築常見的拉門,區分了室內以及室外,在室外的空間還依稀可以見到置於板凳上的盆栽。整體而言,古藤雅童用細緻的筆觸描繪出屋舍的一隅。(註5)

這幅作品是現今唯一可見,古藤雅童於展覽會出品畫作的圖版,隨著官辦美展因為戰爭而停辦,後續沒有見到古藤有更多作品以及參展紀錄。而古藤雅童在教職以及繪畫之餘,則致力於文學的創作,入選府展時所使用的「雅童」,便是他創作俳句時所使用的俳號。古藤雅童在1940年左右加入「殘夢吟社」,並且同年獲得「俳諧宗匠」的資格,在該社的刊物《殘夢》中,多以「錦江園雅童」之名進行俳句評選,也曾經擔任《殘夢》的編輯。(註6)

而在曾經來臺的童話家巖谷小波的影響下,(註7)古藤雅童也開始創作童話。在1944年的《臺灣新報.青年版》上,連載長篇童話〈鱶の天使〉以及〈爆彈饅頭〉,然而該份報紙現今可見的號數不多,因此目前僅能稍稍窺見連載的面貌。

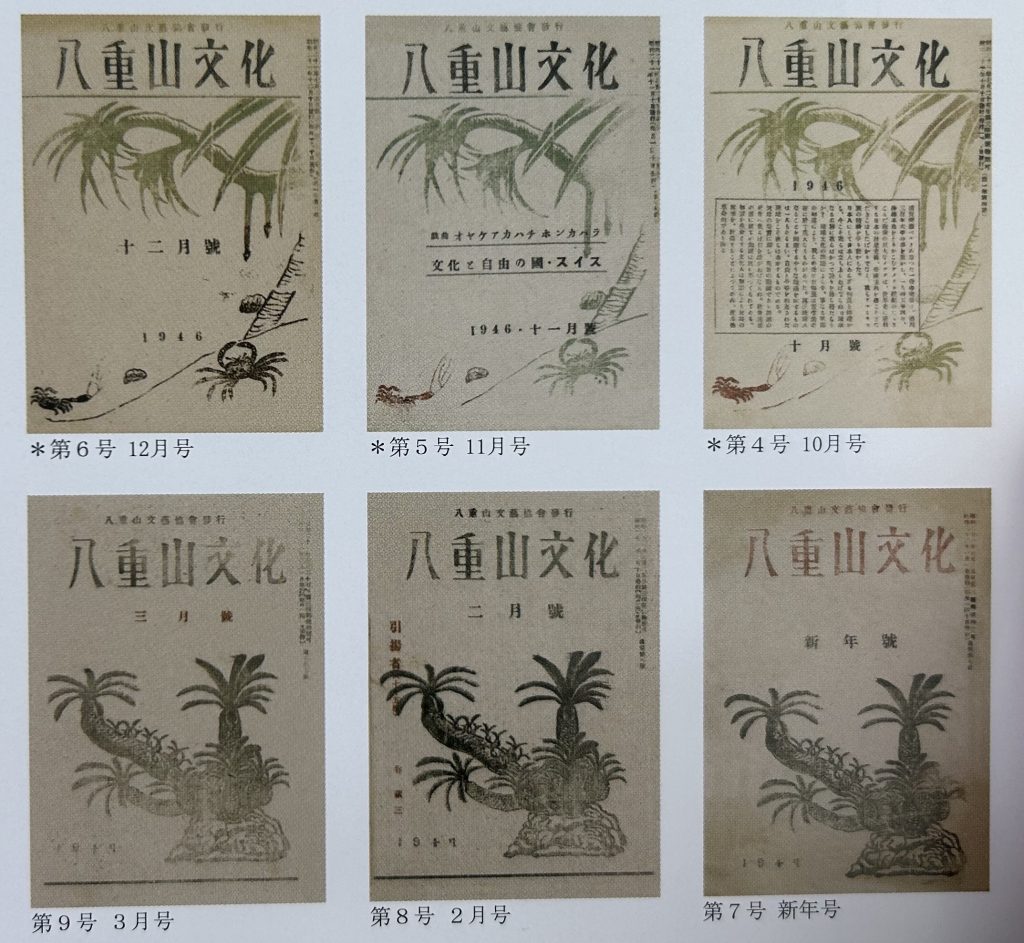

作為一位公學校教師前來臺灣,到了日治末期古藤雅童的藝術才華逐漸展現於美術以及文學之上;但受到戰爭影響,他並沒有辦法在臺灣留下更多的作品。戰後,古藤雅童回到故鄉創辦《八重山こども新聞(八重山兒童報)》,並且曾繪製《八重山文化》封面以及擔任俳句社黑潮吟社的選者。(註8)這些戰後的經歷,都可以聯想到古藤雅童在臺灣所留下的藝文足跡。

那些未能一展的長才,古藤雅童帶回到了石垣島 ── 一座與臺灣相同、黑潮流經的亞熱帶海島,藉由於臺灣所累積的經驗,在故鄉繼續發光發熱。

(本文於撰寫上受到臺北市松山國小之協助,於此特別致謝)

#名單之後343

註釋

1. 古藤雅童詳細研究,可以參考齋木喜美子,〈第五章 古藤実冨の児童文学〉,《沖縄児童文学の水脈》,兵庫:関西学院大学出版会,2021-03,頁169-194。

2. 齋木喜美子,〈第五章 古藤実冨の児童文学〉,頁170。

3. 松山公學校,〈昭和十三年學級編制及職員〉,《開校四十周年紀念誌(昭和十三年十月一日)》,臺北:松山公學校,1939-04,頁43。

4. 〈大潮展に臺灣から二名入選〉,《臺灣日日新報》,1939-11-22(夕刊2版);大潮會展圖錄刊行會編,《大潮會展圖錄 第1回》,東京:大潮會展圖錄刊行會,1936。

5. 劉錡豫,〈壺〉,名單之後:臺府展史料庫。四十號大小為古藤雅童自己之紀錄,見齋木喜美子,〈第五章 古藤実冨の児童文学〉,頁172。

6. 〈會規〉,《殘夢》102號(1941-07),版權頁。

7. 齋木喜美子,〈第五章 古藤実冨の児童文学〉,頁180。

8. 三木健解說,《八重山文化【復刻版】》,東京:不二出版,2015-07。