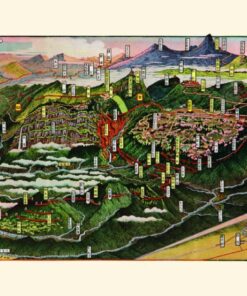

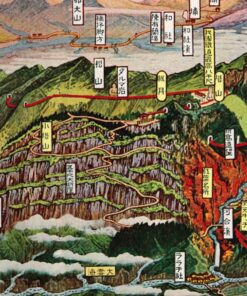

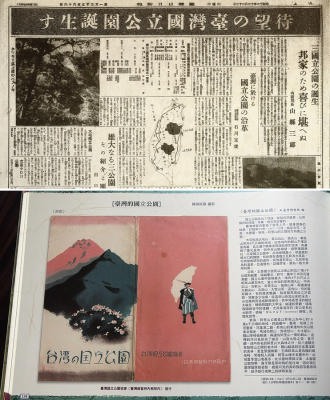

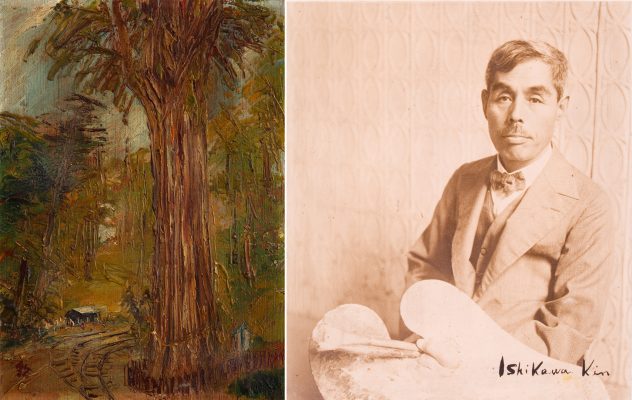

1930年代,總督府成立「國立公園調查會」,展開對臺灣國立公園設置的評估;嘉義地方官民甚至組成「阿里山國立公園協會」,不僅推動國立公園的設立,還委託畫家設計觀光摺頁、描繪鳥瞰圖。這樣的時代氛圍下,許多畫家紛紛進入阿里山進行創作,帶動了大量阿里山風景的再生產與觀看,而石川欽一郎(1871-1945)也提出了他對國立公園的觀察。

當時石川常在《臺灣時報》發表評論,無論是鄉間道路的開闢、又或是新建的建築,皆成為他論及的對象。自然地,當石川聽聞內務省計畫將臺灣的阿里山、太魯閣峽等處列為國立公園的候選地時,也提出自己的看法。旅歷豐富的石川認為,國立公園的設置不應僅憑奇景絕勝,更應考量整體條件是否完備,包括交通是否便利、住宿設施是否完善,讓一般人輕鬆往返、實際親近自然。

對石川而言,國立公園的設計如同興建一座美術館,將名畫公開陳列於眾,供人欣賞;若僅選定奇景絕勝,卻缺乏完善的旅遊規劃,便如將名作深藏於倉庫,難以展現其真正價值。

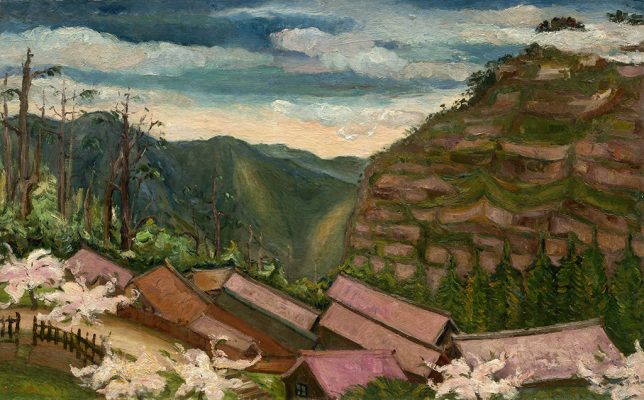

石川特別指出,當時阿里山的森林景觀已逐漸退色,未來如何維持其風景特色,是亟須思考的課題。因此,他進一步提出具體構想,除了希望將國立公園的預定範圍從阿里山、新高山一路延伸至太魯閣峽整個地區外,甚至規劃出理想的觀光路線,即旅人可搭乘觀景列車,邊下棋對弈邊從嘉義出發,經阿里山翻越新高山,最終抵達東海岸,途中還能在餐車車窗俯瞰太魯閣峽谷美景。他認為,唯有如此規劃周全,才是值得驕傲的旅程體驗。

石川的評論,也呼應了近代風景觀念。隨著時代發展,人們不僅重新發現風景並賦予其價值,也逐漸建構出一套分析、評價與規劃技術。無論是自然或都市風景,都逐漸被納入法律、美學與設計的規範之中,成為可以保護、操控、展示的對象。

而《阿里山不是一座山》這本以美術作品出發編撰而成的非虛構內容,同樣也涉及國立公園的議題。在最後一個篇章「畫家的風景」中,雖未直接表明與國立公園有關,但丸山晚霞與陳澄波分別因新高阿里山國立公園候補地之事前往阿里山踏查,其中關於交通、住宿的完善,丸山晚霞與石川欽一郎的想法接近。除此之外,丸山晚霞與陳澄波在阿里山期間,各自追尋自己想要描繪的風景,那又是什麼呢?

翻開《阿里山不是一座山》一探究竟!

註1_參考資料:石川欽一郎,〈燈臺下暗錄〉,《臺灣時報》(1932.3),頁95-97。

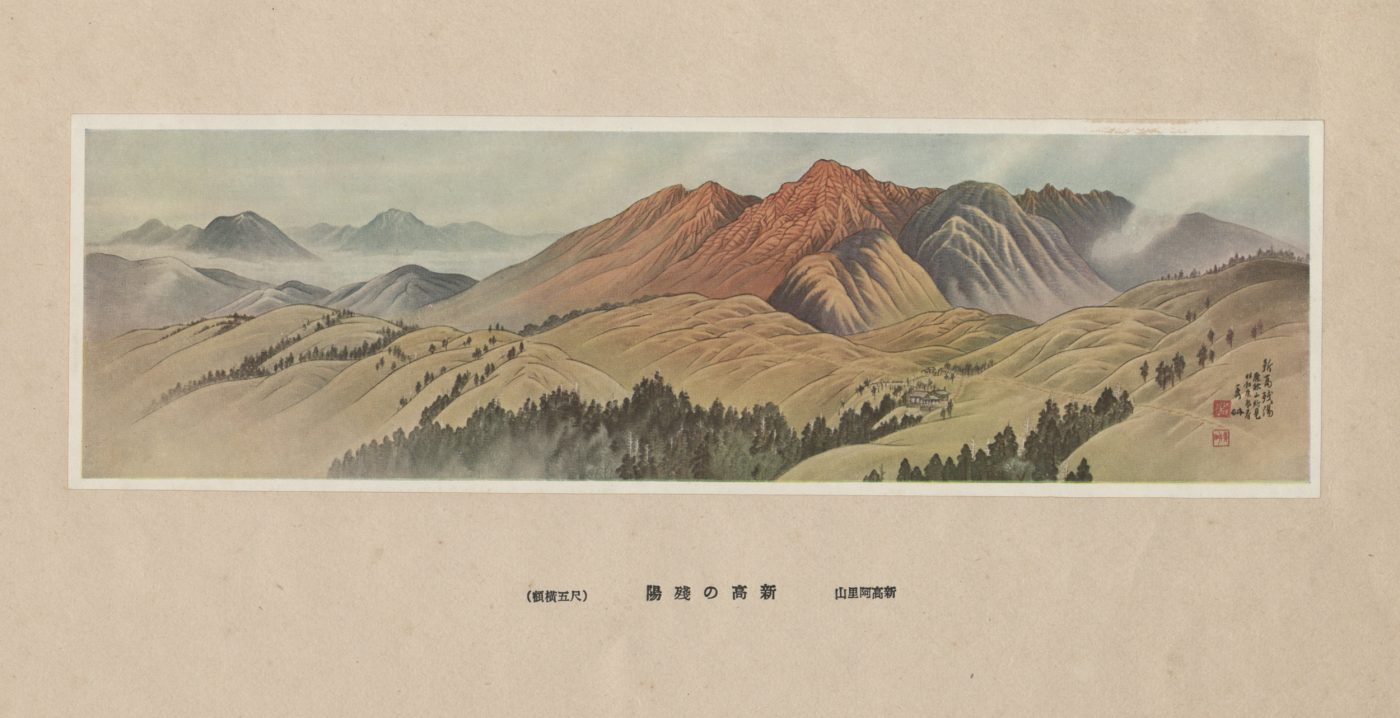

註2_貼文圖片:岩田秀耕,〈新高的殘陽〉,1939。刊載於《臺灣國立公園畫集》(1940),中央研究院臺灣史研究所檔案館藏。